農林水産省から、温室効果ガス削減、生物多様性ラベルが発表されました。

これは何か?というと、

農作物の生産のときに、温室効果ガスの削減に関することをしたなら星ラベル☆~☆☆☆

生物多様性に工夫をしたなら、星ラベル☆~☆☆☆

というラベルなのです。

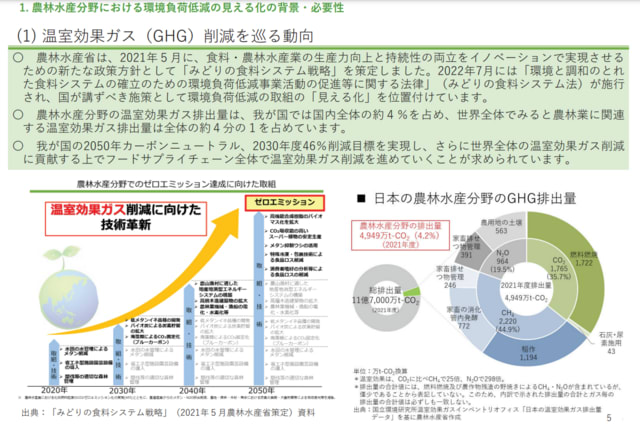

おおもとは、農林水産省「みどりの食料システム戦略」で、気候変動、生物多様性などに対して対策し、安定的な食料システムの構築を目指すというものです。

ここでは目標が出ています。(環境省 みどりの食料システム戦略(概要))

なぜ、これだけいろいろ考えて、食料安定生産するのか?というと、上記の概要にも出ていますが、私から(私ごときですが)簡単に言うと、現代、気候変動の諸問題や、昔とは変わった現代の農業生産や消費などにより、食料生産を持続可能にして行くことが必要になって来たからです。

世界的にもEUは「ファームトゥフォーク」、アメリカまでも「農業イノベーションアベンダ」で環境フットプリント50%削減する流れなど、全体的に環境負荷を低減させることが主な流れになっています。

この環境フットプリントにもいろいろありますが、環境への負荷も我々にかかるものと計算すると、我々も環境負荷を低減したほうが良いと分かります。

エコロジカルフットポイントというのがあり、今の日本人の生活を全世界の人が続けると、地球2個あっても足りない状態だそうです。

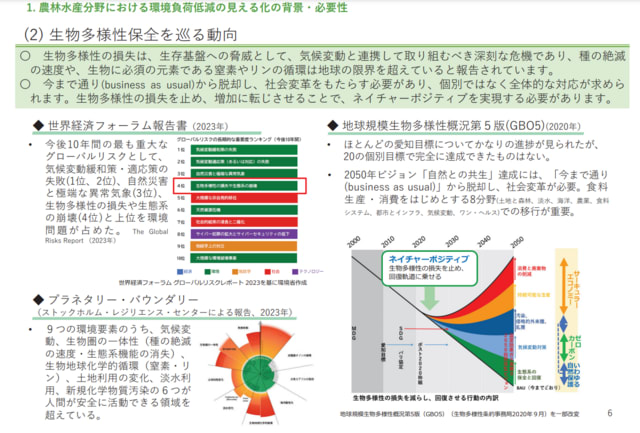

下でも出て来ますが、プラネタリーバウンダリーという環境要素で計算すると、今の我々は安全に活動できる環境容量をすでに超えているとも言います。

そうなると、やはり持続可能な生き方を選択したほうが我々にとっても良いのであります。

(そもそも、みどりの食料システム戦略の前駆である、我々は良い愛知目標を持っており(20の目標を忘れてはいけませんね)また、京都議定書もした国で(現在はパリ協定)、2050年に向かって、削減も自然との共生も目指しているところです)

とはいえ、農業は私たちの生きる源である要です。それに、農作物を作ったり、田んぼも炭素を吸収し、貯めている場でもあります。

だから、農家さんは我々には大切ですし、ガス?私らが食べる米や農作物には何も言わないで欲しい、私らの食べるものぐらい吸収の範囲内と思うかもしれません(わ、私です)が、じゃあ、何にもやらないとなると、これまた妙な話になります。

今は日本全体として今はどこでも必死で削減しており、それで、こうして見直したり、工夫したりと、農林水産省でもなって来たのだと思います。

ということで、ラベルです。

詳しくは農林水産省のHP

見つけて!農産物の環境負荷低減の「見える化」 ~温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮~:農林水産省

で、このラベルは、今のこのときに、削減の低減技術もやってみて、削減する工夫や努力を「見える化」し、その努力や工夫を購入者に見てもらおうとしているものです。

温室効果ガス削減の対象項目は22品。(生物多様性は米)

米、きゅうり(路地又は施設)、トマト(路地又は施設)、なす(路地又は施設)、ミニトマト(施設)、いちご(施設)、ほうれんそう、白ネギ、たまねぎ、はくさい、ばれいしょ、かんしょ、キャベツ、レタス、だいこん、にんじん、茶、もも、りんご、みかん(路地又は施設)、ぶどう(路地又は施設)、アスパラガス

温室効果ガスは、農林水産省のHPで、データ入力したら出て来るようです。

それが従来やったら出る標準的な排出量から削減出来ていたら認定。

5%未満はなし

5-10%☆

10-20%☆☆

20%以上☆☆☆

生物多様性のほうは、温室効果ガスの取り組みが必要になります。

そして、対象項目のことをすると、星が与えられます。

こちらでは詳しいことが書かれています。

農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン令和6年3月 農林水産省 より 抜粋、加工しています。

まず、理由、目的。

P5

温室効果ガス削減を計算し、どういう☆☆☆がつくか?

こうしたら、こういう効果があるのか、と私も納得。

バイオ炭というのは、何なの?難しそうに思いましたが、自然のものでただ、焼いた単なる炭。これが土壌に貯留。今は、こんなものがあるのか・・・?

緑肥も同。

すきこみも炭素貯蔵になる、出さないとつまり減るということ。確かに。

農薬の低減は、そもそも使わないと、それは排出しません。確かに。

生物多様性ですが、繰り返しになりますが、温室効果ガス削減の取り組みに加えてやることになります。

対象品目は米。

以下の生物多様性を高める取り組みをしたら、☆が与えられます。

また下でじっくり見ます。

メリット

2050年には、我が国は脱炭素社会になる予定で(地球温暖化対策推進法)、そのため我が国も2030年にまず森林吸収量を引いた排出の半減を目指しています。

そのために、我々もデコ活、さすて?なぶるなファッション、食品ロス、脱プラスチック・・・

各企業も、削減の努力を求められています。

そうなってくると、こうした温室効果ガス削減の農作物も、企業などの購入者側には、優先度が高くなって来ます。

たとえばですが、イオン(ジャスコ)。

この農林水産省のガイドラインでも書いていますが、製造から商品化、運搬、消費者に届くまでの全体過程が脱炭素の必要があるので、サプライチェーンとしたら仕入れから小売までの大きな問題になります。

100%出したか、80%出したかとなると、当然、削減したものを入れたほうが減りますので、企業は削減したものを、取り入れたいと思うはずです。

イオン 脱炭素ビジョン | イオンのサステナビリティ | イオン株式会社

イオン島根安来農場とイオン三重いなべ農場でCO2排出量実質ゼロの農業用ハウスの取り組みを開始

これもまた、いつか全国に出て来ることを予感させます。

こういうのを食べたら我々も、「私、CO2実質ゼロを食べた」「温室効果ガスの削減した」と言えることになります。

これはすごいことです。

そこが今の、新しく変わって来たところです。

脱炭素食品という新しいものは、これ自体も新製品としても売れるのでないかと思いました。

自然環境は気候調整サービス、炭素貯蔵などの地力があるので、温室効果ガス削減も生物多様性も、合わせて考える要素にしたら、どちらにとっても良い話であります。

花粉媒介者(ミツバチ、ハエ、鳥も)もいなければ実もつきません。

我々が日常、取る野菜の栄養素も、光合成だけで作られるものではなく、土の土壌生物、微生物が作っているものも吸収しています。

土の力もなければ作物も実りません。

そもそも気候も地球もないと我々はいませんから、削減も。

取引先にとっては、温室効果ガス削減になります。また、生物多様性の取り組みには、持続可能な社会の選択をしていることになります。

どちらも環境負荷低減の取り組みになり、私ら人間のためなります。

そうなってくると、こうした温室効果ガス削減の農作物も、率先して買われるようになる。はず・・

また、消費者にとっては、魅力的な製品に目に移ります。

とりあえず、こういうラベルがあったら、みんな、買うのでないでしょうか?

ちょっと、生物多様性のところをじっくり見て行きましょう。

これもいいですね。

これも良いですね。

これも良いですね。

これも昔の人がやっていた習慣ですね。害虫などを食べてくれるカエルを大切することから生まれたことです。まだお爺ちゃんらに聞いたら、知っている人はいるのでないでしょうか。

これも良いですね。魚の保護は嬉しいですね。

これもとても良いですね。畔は大事。畔は大事なのです。昔はここに絶滅危惧種がたくさん生えていました。昔は普通種だった・・・

以前書いた、私のつたない以前書いた記事もつけておきます。

ふゆみずたんぼ

福井県の調査で、ゲンゴロウは2か所しかいなかったこと、普通6から7種いるカエルは一部の里山しかいなかったこと。

が、この記事の中にリンクしてある 福井県 どこでもだれでも出来る自然再生ガイドブック で読めます。

ふゆみずたんぼ、中干、江=退避水路、溝、魚道のことも載っています。カエルの見分け方も。

こちらにも、ふゆみずたんぼ、江のことなどが載っています。 福井県 どこでもだれでも出来る自然再生ガイドブック

畔は大事ですが、農地整備すると植生が変わってしまうことが言われています。湿性を好む植物では水位低下で生えなくなるようです。

このノルトライン=ヴェストファーレン州の畔のガイドにも載っていますが、昔は牛のエサや寝床にしていたと、

それから、こうした生物が増えれば増えるほど、種間のバランスが保たれ、虫の数に変化があると。

畔?魚道?なぜ生物多様性?そもそも、なんで生物多様性が必要なの?と言うのを、素人の私ごときが言うのですが・・・私程度なので、庭で見たイモムシ話程度にお聞きください。

以前アシナガバチを追い払った話を書きましたが、アシナガバチを追い払うと、その間、イモムシは蛹化するのが増えるのですが、蛹まで行くものがいても、寄生蜂にやられて、結局、成蝶になるのはほぼ0。

でも、それで良くて、イモムシが全部いたら、もう木がぼろぼろになります。

畔もそういうことで、いろいろな虫がいることによって、大量に沸くイモムシが抑えられることになっていると思います。

また、そうして、カマキリ、カエルなど、ひとつの強敵が倒れても、次には次の天敵が待ち構えていることで木も状態が良く、病気や寄生バチにやられたイモムシが先に食われるので、弱いイモムシが少なくなります。病気だったり、寄生されたりのが・・・

これが、私がもっと手を下し天敵を追い払う、つまりイモムシしかいない世界にしてしまうと、木もぼろぼろになり、少々弱いイモムシでも羽化して野生へ出て行って、子孫を残せるようになります。

すると、弱い、病気があったりする者の子孫が続くことになります。そうなると、子孫が遺伝的の弱いものが増えます。

これから推察すると、つまり、生物が多くないということは、弱い子孫が増える状態。

生物が多いのは、強い子孫が残せる状態。

つまり生物多様性はなぜ必要?なのかというと、遺伝的に強い子孫が残せる状態だから、ということでないでしょうか。

今のような各所、単調になってしまった自然環境では、今はまだ、いるように見えても、遺伝的に弱いものが増えて、どんどんと弱くなっていて、群れとしては健全ではなく、絶滅へと向かっている・・・かもしれません。

そういうことで、生物が増える、生物多様性が増える、というのは重要なのだと思います。

そうして、さまざまな天敵がいることで、木という場も枯れず、生息地は良好な状態を保ちます。

それから、その場の群れ(生き物たち)も正常に保たれます。

ですので、松枯れやナラ枯れもあるように、バランス崩れは注意せねばなりませんが、私は生物が増え、生物多様性が強くなったほうが良いと思います。

何にせよ、森も草地も川も海も、生物が増え、遺伝的に強い子孫を残せる状態、生息地が良好になっていることが良いだろうと思います。

畔も、今は外来種で難しい世の中ですが、腐葉土、バイオマス発酵、牛の寝床用の敷物、エサとか、農家さんの新しい収入にも、どうでしょうか。

ただ、上の記事にも書きましたが、ブルドーザーで掘り返して整地すると、本来植生が消えて以後20年経っても本来植生は生えないこともありますので、今ある表土を大切にしたほうが良いです。そこにある古来からの土壌は大切です。昔からの種の宝庫です。

魚道をつなげて、魚が五万匹ほど増えて、漁業の新しい可能性があること

魚道は漁協が管理して、農家さんは任せておいて、漁業もしていける話

中の記事がリンク切れなので、NHKのほうをこちらに

“水田魚道” 水田での魚の繁殖を確認|NHK 岐阜県のニュース

その他、畔についての記事

トキは畔をつついてミミズを食べるので、こちらもつけておきます。

僭越ながら、私の畔のアイディアも。皆さまも魚道以外もいろいろアイディアを出されてみてはいかがでしょうか。

いろいろな生物が増えることで、トンボ、ツバメ、カエル、クモ、ミミズ、鳥などのを虫を食べる生物や益虫も増えます。

生物多様性などの農法の付加価値に支払っていいと思うお客さんは、わりといる、らしいです。

こういう調査研究の発表が出ていました。

国立環境研究所

お米に生物多様性の価値を!ラベル認証で保全を促進 認証と保全象徴種の明示で生物多様性保全米の差別化の可能性|2022年度|国立環境研究所

鳥ではいくら、魚ではいくらなどという、具体的な価格も出され、けっこう高い付加価値があるなあと思いました。

ラベルは説明を入れることも出来ます。

中干しながら、栽培された米です。

コウノトリの保全のために取り組んでいます。など。

これは、モズのために取り組んでいます。イタセンパラのために取り組んでいますとかでもいけるでしょう。

私もこの農法のほうを買います。そういう工夫をしていたら、美味しそうですし。

これは、加工食品等にもラベル使用することも可能。

レストラン、食堂、喫茶店などで、原材料などの表示が分かるようにしても使える。

連続星取得などの、記述も書ける。

畔もやれば、在来種の畔や、生物が溢れる澄んだ水路や川の畔などをつなげて、サイクリングロード。などと、市町村や広い範囲で、観光にも利用できると思うのですよね。

散歩道にしてウォーキングロード、ランニングロード。

その先に直売所を作ったり。

初夏の頃、ツバメが飛んでいる田んぼの景色って絶景です。青々とした田んぼに青いツバメがきらきらと何羽も飛び交い、青空は澄み渡り、青々とした山は広がり、は日本の風物詩ですし、ほんと綺麗です。

川や水路に魚が溢れたら、釣り客も来ますし・・・

もっと広い自分の住む現地の自然の状況など、生息状況などの状況がどうなるか?という点は、これはこのガイドラインで、現地と合わることも考え、調査もあったほうが望ましいと書いています。

そういう点で分らないこと、もっとやりたい等があったら、来年からは地域の生物多様性の活動の増進の法律も出来る予定ですし、今でも行政側に相談したりできるようです。

私も全部を調べられてないですが、福井県ではこうした専門機関もあるようです。

田んぼは人が大勢仕事をしているので、一番、生物多様性の回復をしやすく、やりやすい場と思います。まずこうした動きが田んぼから始まったのは喜ばしいことと思います。

こうしたことからも、やはり、今、我が国も生物多様性への一歩を歩み出しているのでないでしょうか。

こうして生物が徐々に増えて、天敵となる猛禽類まで増えたり、劣化した自然が安定して行ければいいなと思います。

エコ、循環型社会のラベルは色々ありますが、削減して、生物多様性まで踏み込んだラベルは今までなかったように思います。

今までは、リサイクル、再資源化、循環型社会、ゴミ削減、廃棄物の抑制、がエコ、環境に優しい、環境配慮、地球を守る、などが出ていました。

それが今回、温室効果ガスの工夫に踏まえ、生物多様性と、温室効果ガスの削減に、生物多様性を考える。

そこが新しいなと、そういうマークは今までなかったのでないかなと思います。

まあ、何にしても、農家さんのそうした工夫や手をかけてつくった農作物は、売れて欲しいですね。

特に、米を食べましょう。農家さんが作った米を食べることで、農家さんを応援することになります。

ということで、近辺でこのラベルを見たら、手に取ってみてはいかかでしょうか。

私も最近、ようやく海のエコラベルに気づいて食べましたが、そうした配慮をして作られたものと思って食べると美味しかったです。

米も半年かけて作られ、秋収穫、果実も一年一度の時期があるし、いつになるかはまだこれからとは思いますが、また農作物や米、加工品、レストラン、直売所などで見かけたら、要注目で見ていきましょう。

お読みいただき、ありがとうございました。