・・・私の場合、日本の古代史で一番興味深く、謎の多いのが、三世紀の倭国です。

二世紀前半までは中国古代史に北九州にあった、古代国家(倭の奴国、伊都国、末蘆国)のことが記述されている。

そして、それに対応するような考古学的発掘による出土品が豊富にある。

・・・四世紀になると奈良盆地に現れる前方後円墳に代表される古墳時代になり、以後のヤマト政権につながる。

この時代になると、記紀の記述がかなりの量で記載され、又、それに対応する考古学的な出土品が多く出てきて、かなり古代史の謎が明らかになってくる。

・・・本書に紹介されている豊前石塚山古墳は三世紀末頃に築造されたと考えられている北九州で定形型古墳としては最大、最古の前方後円墳である。

「古墳時代初期の頃の代表的古墳の分布・大きさの図」

・・・初期の古墳時代の主な古墳は大きさで云うと圧倒的に畿内の古墳が大きさ・数とも圧倒しているが、本書の豊前石塚山古墳は畿内の主要な椿井大塚山古墳、黒塚古墳などにひけをとらない初期の古墳である。

・・・三世紀末と云うと中国の史記に倭国について記載されている記事のうち、最後にあられる倭国の情報は泰始二年(266年)の晋の武帝紀に"倭の女王(卑弥呼の跡継ぎの台与)の使者が晋に朝貢した"事について、である。

その後、高句麗の好大王の碑文に"391年、倭軍の侵攻"が現れるまでの130年間はこの地方の古代史の史料から消える。

したがって、歴史の大きな変化の時でありながら手がかりが少ない時代である。

・・・石塚山古墳の重要性は古墳の主が葬られたのは、邪馬台国の女王の台与が晋に使者を送った266年から2~30年後の三世紀の末なので、石塚山古墳の調査から判る情報がこの時代の謎を解明するのに役立つからである。

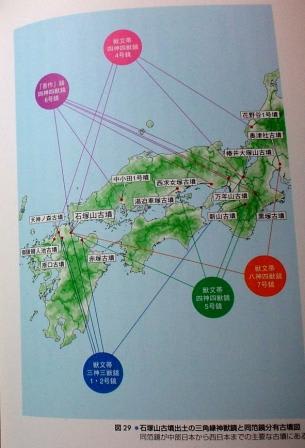

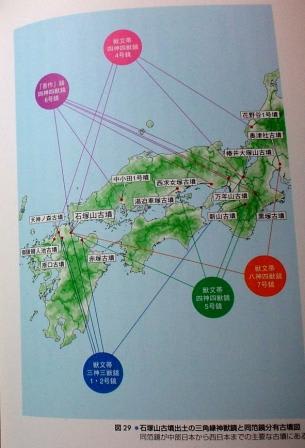

・・・石塚山古墳の出土品にある三角縁神獣鏡と云う古代の銅鏡が大変重要な情報を提供してくれる。

三角縁神獣鏡は同じ鋳型から制作され、製造時の傷の痕跡を他の古墳の出土鏡と比較研究することから判ったことは、古くに作られた鏡は畿内の主要な古墳から出土しており、それより、新しく作られた鏡は石塚山古墳から出土し、石塚山古墳出土鏡より更に新しい鏡は北九州の小さな古墳から出土していることが分かった。

「同じ鏡が、どの古墳から出ているかの図」

・・・更に、石塚山古墳は奈良盆地東南の初期のヤマト政権の古墳である箸墓古墳(全長275m)の形とまったく相似形で大きさは畿内の主要な椿井大塚山(全長180m)、黒塚古墳(全長130m)に準じる全長130mもある。

・・・石塚山古墳の形、大きさ、出土品の鏡等の研究から判ったことは、

この古墳の被葬者は北九州東北部に本拠を置きその役割はヤマト政権の為に大陸・朝鮮半島へのルートを確保することであり、ヤマト政権にとって重要な人物で、北九州の国々の首長の上位に君臨したらしいと著者は推定している。

「魏志倭人伝での邪馬台国への航路」

・・・私はこの本を読んで、三世紀前半に奈良盆地の東南部に邪馬台国が出現し、

三世紀末には卑弥呼の系統の王が巨大な古墳を作る古代ヤマト政権を作り上げ、

その後、朝鮮半島に侵攻していき、五世紀の倭の五王の時代につながっていくのだと云う想像を強く持ちました。