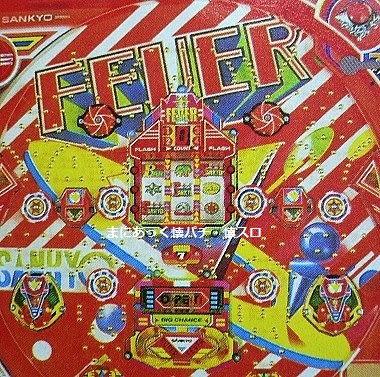

1989年(平成元年)に三共から登場した旧要件デジパチ「フィーバーレクサスV」

★ステッピングモーター初採用(ドラム機)

★賞球…7&13

★大当り確率…1/204.8(=20/4096、表面上の確率と同じ)

★ドラムの停止順…左⇒右⇒中

★大当り図柄…FEVER、7、SANKYO、BARの各3つ揃い

(ハズレ図柄は、ラクダ、ランプ、月などのアラビア風デザイン。各ドラムの図柄は16個)

★有効ライン…上段、中段、下段、右上り、右下りの計5ライン

★大当りパターン…4(図柄)×5(ライン)=全20通り

★最高10ラウンド継続

★出玉…1900~3000個(オマケチャッカーの釘で変化)

★保留玉での連チャン性…アリ

古き良き平成初期のホールで活躍した、三共「フィーバーレクサス」シリーズの元祖が、レクサスVだ。

保留玉連チャンもあり、連チャン時は同一図柄が同一ラインで揃う特徴があった。

(F・レクサスシリーズの流れ)

・平成元年…レクサスV(初代)→レクサスVII(2代目)

・平成2年…レクサスVID(3代目)→レクサスVI(4代目)→レクサスVIS(5代目)

自分は平成2年4月デビュー組で、もっとも馴染み深いのは3代目「フィーバーレクサスVID」。

ただ、平成元年登場の「V」や「VII」の人気も依然根強く、実戦の機会も多かった。

なお、3代目の「VID」には「VI」や「VIS」という共通スペックの兄弟機がある。ホールで目にする機会が多いのは、やはり「IVD」であった。

当時の行動エリアを振り返ると、それこそ、どこのホールでもレクサスシリーズは主力機種として稼働していた。通学途中の小田急線・向ヶ丘遊園駅では、南口「ぱちんこ遊園」にV、北口「ニューギンザ」にVID、北口「銀座ホール」にVIがあった。特徴が異なるそれぞれの台目当てに、各店をハシゴしたことも懐かしい。当時の遊園は、かのスエイ編集長の地元でもあり、活動範囲が重なる事に妙な喜びも感じていた。

やはり通学途中の新宿駅西口・大ガード近く「ニューミヤコ」には、V、VII、VIDの3機種があった。ここも、末井氏が平成元年に「フィーバーアバンテVII」を打ちこんだ店で、やはり活動範囲がカブる。

また、ニューミヤコ近くにある「ジャンボ」の地上フロアには、Vが40台以上もズラッと大量設置されて圧巻だった。VIDも2シマほどあったが、VIIはなかったと記憶する。この「ジャンボ」も、かつて末井さんがアバンテを打ちに通った店である。

また、渋谷・井の頭線ガード下の「タイガー」という天井の低い店は、三共新台のアンテナショップにもなっており(設置台は全て三共台)、レクサスシリーズのほぼ全てが揃っていた。因みに、ヨウツベにアップされた90年代の動画を探すと、1990年当時の「タイガー」店内を撮影した「神動画」に出会える(謎)。

今はなき渋谷「タイガー」入口(移転前)

初代の「V」は、確率が1/204.8と甘めな上に保留連もあり、当時私が通ったエリアの釘は、総じてシブかったと記憶する。確か、初めて「V」で大当りを引き当てたのは、向ヶ丘遊園の「ぱちんこ遊園」という小店だった。この店の「V」は、右端のシマにバラエティコーナーの如く2台のみ並んでいた(隣には「フィーバーシャリオ」という三共のマイナー機も2台あった)。大変な渋釘で、1000円たったの7、8回しか回らず唖然としていたら、その1000円でまさかの大当りとなった(但し、単発)。新宿「ジャンボ」の釘もそれ程良くなかったが、台数が圧倒的に多い分、頻繁に保留満タンになる台もチラホラ混じっていた。

二代目の「VII」は、1/274と初当りが厳しい。その代償として、「V」の連チャンはダブル止まりが多かったが、「VII」では朝一単発打法で3連チャン(トリプル)や4連チャン(フォース)が掛かった(Vは、朝一単発の効果なし→後述)。良心的な店は辛い確率ゆえに釘を甘くしてくれたが、朝一単発狙いの客を嫌う店は、どんどんヘソをシブくしていった。

もっとも打ち込んだ「VID」は、確率1/223と割と良心的な上に、「VII」同様に朝一単発でダブル、トリプルが頻発した(理論上はフォースまで可能)。初当り確率、連チャン、釘調整のバランスが一番とれていたのは、やはり「IVD」ではなかっただろうか。遊園の「ニューギンザ」に、連チャン目当てに連日朝から通った事を思い出す。だんだんと店員チェックが厳しくなる中、頑張って保ゼロ打ちを行った。やはり、朝一狙いの客が増えると共に、釘も厳しくなっていったが…。

それにしても、この頃のパチ屋はどこも活気があり、夕方ともなると、どこの店内も老若男女の客でごった返した。入口近くにレクサスが並ぶ店だと、満席のシマが発する大音量のドラム回転音が店外まで響き、店の前を通った時や入店した瞬間、「あ、この店にはレクサスがあるな」とすぐに分かった。

さて、今回取り上げる「フィーバーレクサスV」は、三共が久しく用いた旧式ドラム(カム、レーザー光、透過穴を用いた古い構造)に見切りをつけ、「ステッピングモーター」を新採用した事で知られる。

ステッピングモーターを各ドラムに用いる事で、3本のドラムの角度や速度をプログラムによって細かく調整・制御出来るようになった。リーチ時に、ドラムが高速から低速に切り替わるといった動きも可能となり、それまで単調でアナログだったドラムアクションは大きく進化を遂げた。以後、ステッピングモーターはドラムの定番となり、幾重にも改良が重ねられていった。

ただ、私はレクサス以前のドラム機に縁遠く、「ドラムといえばレクサス」という印象が非常に強い。あのドラムは「大好物」(最終ドラムがSPリーチもなくビシッと揃う瞬間が、たまらなく好きだった)であると同時に、「定番」でもあったのだ。「これが三共ドラム機の動きだ」という風に、ハナから刷り込まれた世代である。

一方、古くから三共ドラム機を打ちこんだオールドファンにとっては、レクサスVの「路線変更」は、それ相応のカルチャーショックだったに違いない。かつて、「フィーバークラウン」でドラムが5ラインに増えた時もビックリしただろうが、それに劣らぬ新鮮な驚きがあったのではないか。

(註:ドラムの5ライン自体は瑞穂「ファイヤーセブン」が最初だが、三共が5ラインを初採用したのが「クラウン」だった。)

ここで、フィーバーレクサスVの「大当り判定方式」について、少々解説を加える。

レクサスVは、後継のレクサスシリーズと異なり、大当り抽選に「係数方式」を採用していた。

「VII」や「VID」などの後継機では、大当り判定カウンターが大当り乱数「00」を引いた後、大当り用出目乱数で図柄とラインを決定して、大当り図柄を揃える流れになっていた。また、ハズレ乱数を引いた場合は、「ハズレ出目用乱数」を使って加工した数値を前回出目にプラスして、各ドラムの停止位置を決めていた。

これに対して、初代「V」の場合、停止図柄は常に一種類の「出目乱数」によって決まる。

大当りカウンターの値で当否が決まるのではなく、出目乱数が指定するセンターラインの停止形によって、大当りorハズレが決定するのだ。ハズレリーチが掛かるかどうかも、全て出目乱数次第となる。

ここで、出目乱数の決定に際しては、「係数カウンター」なる内部カウンターが用いられる。

係数カウンターは、「000~FFF」(16進数※)の範囲を高速で回っており、移行コマ数は4096コマである。なお、特定の値を狙い撃ちする事は不可能。

※16進数では、0~15の各数値を「0123456789ABCDEF」と表す。10~15の二桁部分は、A~Fのアルファベット一文字で表記。「000」は10進法で「0」、「FFF」は10進法で16×16×16-1=4095となる。したがって、「000~FFF」は10進法で「0~4095」。

チャッカー入賞時、この係数カウンターが拾った3ケタの値を、前回出目乱数に「加算」して新たな出目乱数を作り、次回の停止出目を決定する仕組みになっていた。

ここで、「加算」の部分を、もう少し詳しく書いてみたい。

チャッカー入賞の瞬間、係数カウンターは「000~FFF」(16進数、4096通り)のうち任意の1つを拾う。

拾われる値は「012」のように必ず3ケタで、各ケタの数字が、それぞれ左・中・右ドラム用の「係数」となる。

係数カウンターの値が「012」だったとすると、上位1ケタ(0)が左ドラム用係数、中位1ケタ(1)が中ドラム用係数、下位1ケタ(2)が右ドラム用係数、という具合だ。

係数が決まったら、前回の出目乱数(前回のセンターライン停止目を3桁の数値で表したもの)の各ケタに、それぞれの係数を加算する。

こうして算出された数値が新たな「出目乱数」となり、次回のセンターライン停止図柄が決まる。

なお、係数カウンターは超高速で動いており、前回乱数に係数を加えた新たな出目乱数は、常にランダムとなる。

出目を乱数で表わす際は、以下の対応表に示すように、各図柄が「0~F」(16進数)の数値(16個)に対応している。

なお、図柄停止の基準位置は、ドラムのセンターライン(中段揃い)である。出目乱数に対応する図柄が、各ドラムの「中段」に止まるという事を意味する。

(ドラム各図柄と出目乱数の対応表)

※重要※

例えば、前回の出目乱数に係数を加えた値が「000」の場合、ドラムのセンターラインには「帆船、ターバン、FEVER」(ハズレ目)が停止する(対応表の「0」の部分を参照)。

各ドラムには図柄が16個づつあり、センターラインの停止パターンは、16×16×16=4096通り。そのうち、大当り図柄が有効ラインに並ぶ組み合わせは、20通り(4×5)。

よって、本機の大当り確率は20/4096=1/204.8となり、表面上の確率と全く同じ。

結局のところ、本機では、当り・ハズレを含めたドラムの全出目パターン4096通りを、出目乱数で一元的に管理しているのだ。

では、出目決定の流れについて、例を挙げて説明しよう。

前回の出目乱数(センターライン停止図柄)が「444」(Fever、ラクダ、7)だったとする。

始動チャッカー入賞時、係数カウンターが「123」という数値を拾った場合、左ドラム用係数が「1」、中ドラム用係数が「2」、右ドラム用係数が「3」となる。

この3つの係数を前回乱数に「加算」して、新たな出目乱数を作成する。

この時、前回乱数も各ケタごとに分け、上位1ケタは左ドラム用、中位1ケタは中ドラム用、下位1ケタは右ドラム用の乱数となる。

そうやって係数を加えると、左ドラムは4+1=5、中ドラムは4+2=6、右ドラムは4+3=7となる。

つまり、前回乱数に係数を加えた新たな乱数は「567」となり、センターラインに「ヤシ、水晶、金貨」(ハズレ目)が停止する。

なお、10進数との関係では、A=10、B=11、C=12、D=13、E=14、F=15。前回乱数と係数の合計が16を超えた場合は、合計値から16を引いた値を用いる。

(例)前回乱数が「FFF」(月、FEVER、宮殿)で、係数カウンター値が「333」の場合、前回乱数に係数を加えると、左・中・右ドラムともに、「F+3」=15+3-16=2となり、新たな出目乱数は「222」。よって、センターラインには「星、鳥、帆船」(ハズレ目)が停止する。

上記の要領でセンターラインに停止する出目が決まった時、4種類の大当り図柄(FEVER、7、SANKYO、BAR)が何れかの有効ライン上に並ぶ組み合わせならば、大当りとなる。

このように、レクサスVの抽選方式は、「大当り乱数カウンターが特定の当選値(00)を拾ったから、図柄が三つ並ぶ」のではない(そもそも、大当り乱数カウンター自体がない)。前回乱数にランダムな係数を加算してセンターライン停止出目を決定し、有効ライン上に大当り図柄が並ぶ組み合わせなら、自動的に「大当り」と判定するのだ。これが、「V」が他のレクサスシリーズと異なる点だ。

したがって、「V」では、偶然三つ揃いになった図柄を、強制的に1コマ外すハズレリーチ処理も存在しない。前回乱数と係数の合計出目乱数が大当り図柄の並びならば、必ず当る。

このように、本機は出目乱数を使って判定を行っているが…

よくよく考えれば、4096通りの全出目のうち、特定の20通りの出目パターンが大当りと判定されるのだから、実質的に大当り乱数カウンターを使った抽選と大差はない。ただ、乱数加算用の「係数カウンター」を使用する出目決定方法が、少々独特なだけである。

「係数」と聞くと、昭和期のデジパチにあった「ストップボタン(ベタ押し、カラ回しなど)によるリーチ目・大当り狙い」がピンとくる人もいるかもしれない。だが、本機の係数カウンターは完全にランダムで、しかもストップボタンも付いていないので、その手の攻略とは無関係だ。

なお、有効ライン上に大当り図柄が並ぶ「出目乱数」は、以下の20パターンである。

前回乱数にランダムな係数を加算して、この20通りの出目乱数に該当すれば、大当りする。

「FEVER」揃い

・上段=「3EF」

・右下り=「3F1」

・中段=「4F0」

・右上がり=「5FF」

・下段=「501」

「7」揃い

・上段=「523」

・右下り=「535」

・中段=「634」

・右上がり=「733」

・下段=「745」

「SANKYO」揃い

・上段=「B67」

・右下り=「B79」

・中段=「C78」

・右上がり=「D77」

・下段=「D89」

「BAR」揃い

・上段=「DAB」

・右下り=「DBD」

・中段=「EBC」

・右上がり=「FBB」

・下段=「FCD」

繰り返すが、上記の出目乱数は全て「センターライン停止図柄」を意味する。

よって、大当り図柄が中段に揃うパターンを除き、どの出目乱数も「ハズレ図柄の中段揃い」に過ぎないが、どの組み合わせも、いずれかの有効ライン上に大当り図柄が並ぶようになっている(図柄-出目対応表を参照のこと)。

おっと…「少々」といいつつ、大当り判定の項に結構な分量を割いてしまった。

本来なら、この後は肝心な「連チャン性」について触れる予定だったが、エネルギーが少々切れてしまった(笑)。よって、今回は簡単な説明にとどめる(といっても、何だかんだ書いてしまうのが悪い所だが…)。

簡単に言えば、本機の連チャンの原理は「ドンスペ」タイプに近い。単発打ちで大当たりすると、空いた保1エリアにも大当り乱数が入り、連チャンの「種」が残るというヤツだ。

厳密にいうと、「V」の場合、保留エリアに入るのは「大当り乱数」ではなく、「出目乱数」だが…まぁ、細かい事はさておき。

ドンスペの場合、朝一は全保留エリアに大当り乱数が入っており、朝一状態から単発打ちで大当りすると、保4が約50%で保留上書きされない限り連チャンが続く、「大連チャン」へと繋がった。

一方、レクサスVには朝一の恩恵はない(⇒後述。「VII」や「VID」にはドンスペ同様、朝一の恩恵があった。但し4連チャンまで)。その為、Vでは朝一か否かに拘らず、保留ランプを付けない完全単発打ちを使った「ダブル狙い」が有効とされた。

ただ、完全単発打ち以外に、保留ランプを複数点灯させてから自然消化を待つ方法もあり、最後の保留玉が大当りすると、最大4連チャンまで期待できた(後述)。

単発打ちで大当りさせると、空いた保1エリアには、初当り時の出目乱数と同じ出目乱数が入る。

大当り中のアタッカー開放中に保留ランプが点灯すると、通常よりも内部処理量が増える事が原因で、保留が付いても新たな乱数を拾わない現象(タイムオーバーによる上書き回避)が起こり易くなる。

そうして、運良く上書きが「回避」されると、保1エリアに入っていた出目乱数が生き残り、保1消化時に参照されて連チャン(ダブル)が起きる。

この場合、初当りと同じ出目乱数(出目データ)が保1に生き残っているから、連チャン時は前回の大当りと同じ図柄・ラインで返ってくる。出目乱数で大当り時の停止図柄を管理する「V」では、これも当然である。

ただ、本機の場合、大当たり中に保留の上書きを回避する確率が、約26%(実験データ上)と低い。よって、単発打ちで大当りしたとしても、ダブル発生は「約4回に1回」程度となる。これに対して、「VII」や「VID」は約5割(実験データ上)の確率で上書き回避できる為、連チャン率やトリプル以上の発生率は「V」よりも高い。

一方、単発打ちではなく、「保留ランプ複数点灯→自然消化待ち」の方法で、最後に点灯した保留玉が大当りした場合、自然消化させた全保留エリアに、初当りと同じ出目乱数が「コピー」される。

この場合、初当りを含めて最大4連チャンが期待できる(VIIやVIDと同じ)。ただし、各保留エリアが約26%(VIIやVIDよりも低い数値)で上書き回避された時に限って連チャンする事は、いうまでもない。時折、保2や保3で飛び飛びの連チャンを見せたのは、このケースであろう。

よって、「レクサスVの連チャンは保1ダブルのみで、必ず同一図柄の同一ラインとなる」との見解は、正確ではない事が判る。

「同一図柄、同一ライン」の連チャンはその通りだが、「保1ダブル」はあくまでも「単発打ち」を使った結果に過ぎない。「保4全灯→自然消化」の方法で大当りさせれば、、保1~4エリアに初当りと同じ出目乱数がコピーされて、26%の「上書き回避」を成功させれば、保2や保3でも同一出目・同一ラインでの連チャンが起こる(保4連はない⇒後述)。

ただし、強制連チャンは初当りを含めて4連チャンが最高で、それ以上の長い連はない。

なぜなら、たとえ大当り中のアタッカー開放中(チャンスタイム)でも、保4については保1~保3の時よりも早いタイミングで乱数を書き込むよう仕込まれており、タイムオーバーによる上書き回避が起こらないからだ。つまり、保4が点灯すると、必ず新たな出目乱数(前回乱数に係数を加算した値)が上書きされてしまうのだ。上書き回避の可能性は、あくまでも保1~保3に限られる。

これは、ドンスペのような大連チャンを防ぐ為の、特別な処理と思われる。因みに、この「保4ハズレ処理」は、後継のレクサスシリーズにも引き継がれている(どのレクサスも4連で止まり易い原因が、ここにある)。

なお、レクサスといえば、「朝一単発」(全保留エリアに初期値「00」が入った状態を利用)での最大4連チャンが有名だが、初代「V」にはこういった朝一の特典がない。朝一単発で大当りしても、通常の単発打ちと同じく、ダブルまでしか期待できないのだ。

「V」の電源立ち上げ後は、全保留エリアに出目乱数の「000」が入る。一見、他のレクサスシリーズと同じようだが、実は全く違う。

「000」という出目を図柄対応表で見ると、「帆船・ターバン・FEVER」という、単なるハズレ目の中段揃いにすぎない。

朝一単発で大当たりさせて、保留上書きが起こらなかった場合でも、保留エリア内に生き残った「000」という出目乱数は、全く大当りとならない。上記のハズレ目が、連続で出現するだけである(ハズレの連チャン)。よって、通常時の単発打ちと同じく、ダブルまでしか起こらないのだ。

この点、初期値「00」が必ず大当りと判定される「VII」や「VID」とは、全く異なる。

個人的には、「初期値の出目乱数「000」が大当りとなるようなドラム配列にすれば、さらに「V」の人気は高まったと思う。大当り確率が各段に甘い上に、朝一単発の恩恵まであるなんて、何とも素晴らしいデジパチではないか。逆に、甘すぎて速攻撤去になってしまったかも(笑)。

余談だが、レクサスVで「完全単発打ち」を使ってダブルを何回も取りに行くか、「保3以上点灯→全消化」でトリプル以上の大きな連チャンを狙うかについては、2大攻略誌「G」と「M」の間で、かつて激しい論争が繰り広げられた。

「G」誌は「単発打ちで効率よくダブルを取る方が良い」と主張した。一方の「M」誌は、「Vは理論上4連チャン可能なスペックなので、単発打ちも自然消化も両方アリ」とした。

レクサスVに関していえば、手順の容易さと上書き回避率(約26%)を考えると、不確実性の高い「保留点灯→自然消化」よりは、完全単発打ちでダブルの機会を増やした方が得だと思う。個人的には「G」に軍配を上げたい。まぁ、理論的には4連チャンまで可能なので、ヒキに自信がある人ならば、「保4全灯→全消化」を使ってトリプル以上を目指すのも「アリ」だったかもしれない。

これもまた余談となるが、「V」ではリーチの瞬間の中ドラムの図柄を見て、大当りかどうかを100%判別出来る方法が存在した。

これは、リーチ後の中ドラム移行コマ数が「2周プラス8コマ」と、常に一定だったからだ。VIIやVDにも、ドラムを見てリーチや当りを予測出来る技があったが、リーチスタート時の図柄で100%当否を判別するのは無理だった。

「V」では、リーチが掛かった瞬間に、リーチ図柄の8コマ手前にある大当り図柄がテンパイラインを通過するのが見えれば、その時点で大当り確定となった(5ライン共通)。

但し、動体視力が相当良くなければ、「8コマ手前」の瞬間を目視で捉える事は出来ない。

普通の動体視力なら、リーチ図柄「4コマ手前」の大当り図柄が通過したように見えるだろう。むしろ、こちらで判別するほうが簡単だったと思う。

・リーチ判別表(動体視力の優れた人用)

左の図柄でリーチが掛かった瞬間、中ドラムのテンパイラインに右の図柄があれば大当り確定

リーチ図柄 中ドラムの通過図柄

(リーチ図柄の8コマ手前)

FEVER SANKYO

7 BAR

SANKYO FEVER

BAR 7

・リーチ判別表(普通の動体視力の人用)

左の図柄でリーチが掛かった瞬間、中ドラムのテンパイラインに右の図柄があれば大当り確定

リーチ図柄 中ドラムの通過図柄

(リーチ図柄の4コマ手前)

FEVER BAR

7 FEVER

SANKYO 7

BAR SANKYO

まぁ、いまさら知っていても、全く役に立つことはないとは思うが…そんなことを言ってしまうと、このブログの存在意義がなくなる(汗)。

うーん、「簡単に説明」といいながら、やっぱりクドクドと書き進めてしまったな。ここまで読み切られた方、どうもご苦労様です。