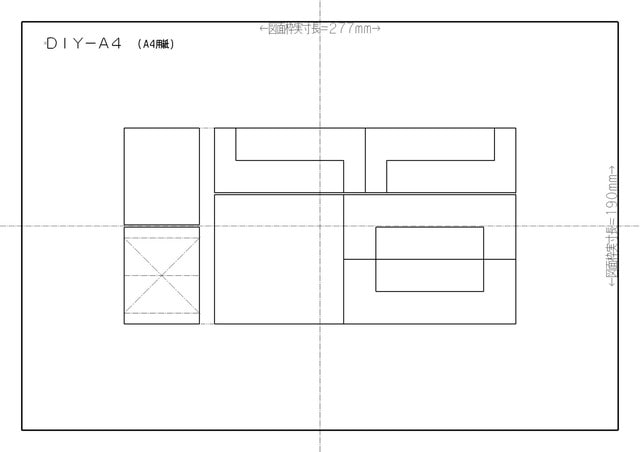

部材の加工の終わり頃に少し紹介しましたが、まずは水切りのLアングルを2mで買ってきたら

1819mm四本と900mm二本に切り出して(都合2mで五本必要です)垂木ピッチに合わせて

鉄鋼錐でビス用の下穴を開けておきます。

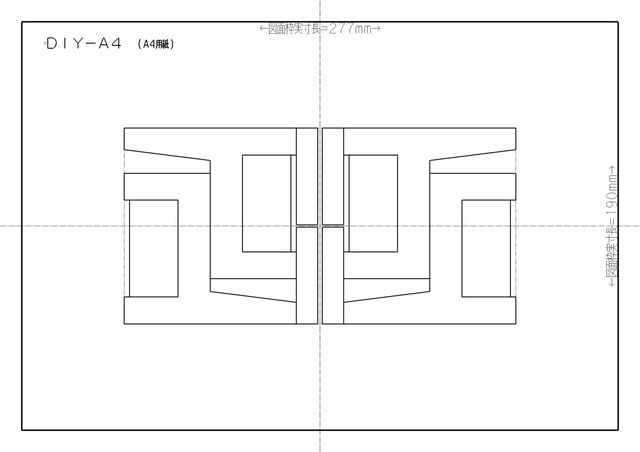

1819mmに切った物を破風に当たる側に使って、900長さが足りない部分を真ん中で継足そうと言う考えです

なのて、1819mmのLアングルは片方の端から19mm入った所から300mmピッチでアングルの角から

15mm位の所へΦ5mm程度の穴を開けていきますが、穴位置の割り付けがチャンと出来ていると

最後は長さの終わった所へ穴を開けなくてはいけなくなります。

当然、そんなことはできませんので10mm程戻った所へ穴を開けてやります。

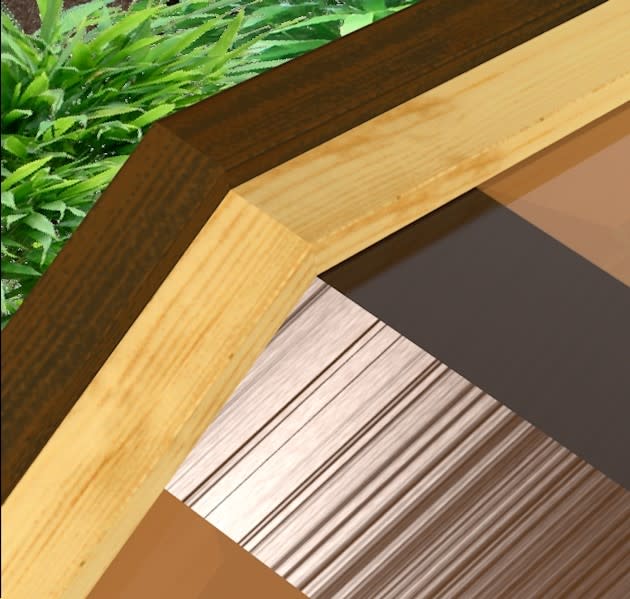

(退屈なので、あまり使えそうにない絵を、サービス・・・)

900mmの方は、端から300mmピッチで二ヶ穴を開けて、両端は先ほどと同様に10mm程度入った所で

開けておきます。

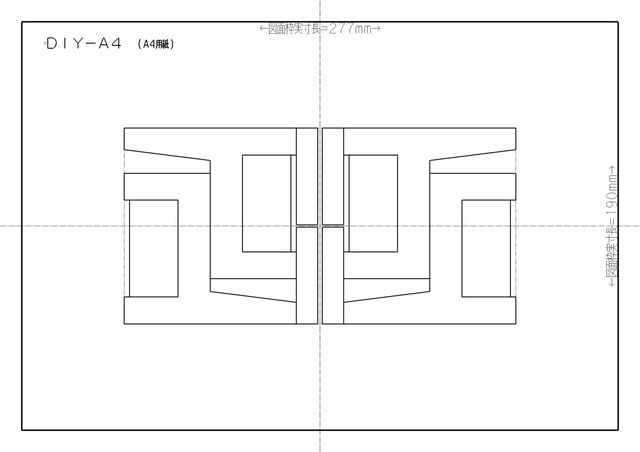

あと、注意してほしいのは、1819mmのアングルには左右が出来ると言う事です。

カーポート全体の絵で見て、右側へ来るアングルは、右の端から19mm取って左へ300mmピッチで

追い出していきますが、左側は逆に左端から19mm取って、300mmピッチで右へ追い出して行かないと

アングルを止めるビスを、前から打ったり、上から打ったりチグハグになるので気を付けて下さい。

それと、アングルを止めるビスは、板金ビスと言う物がH,C,等でも普通に売られてますので、

これのL=30前後の物で十分ですので用意して置いて下さい。

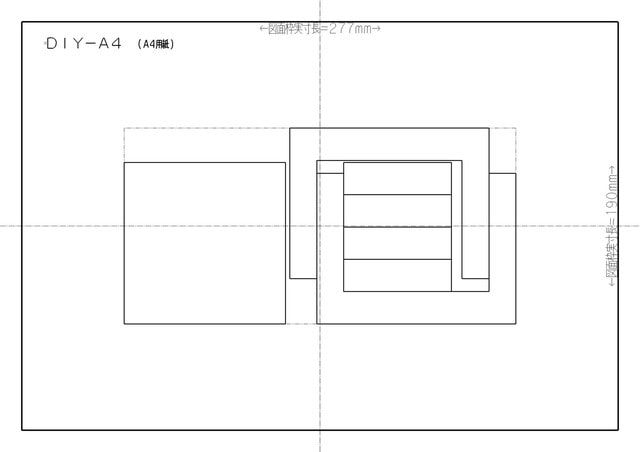

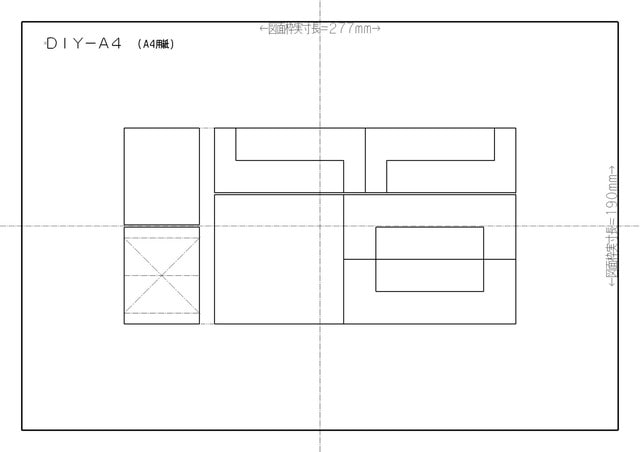

で、こんな事になる様に各部材を取付けていくのですが、まずはアングルです。

塩ビ板の切れ端を鼻隠しの上の木場において、それを挟むようにLアングルを当てて、

先にあけた穴から板金ビスを仮打ちして、軽く止めておきます。

Lアングルを全部仮止めしたら、アングルと鼻隠しの木場の隙間へ塩ビ板を滑り込ませるようにして

置いていき、木の屋根押え材で押えていきます。

又、この屋根押えの詳細については、以前のガゼボの物を参考にしてもらうと良いのですが、

何分ここまで来るのにかなり予算が・・・と思うので、無理にとは言いません(発砲ゴムとか)

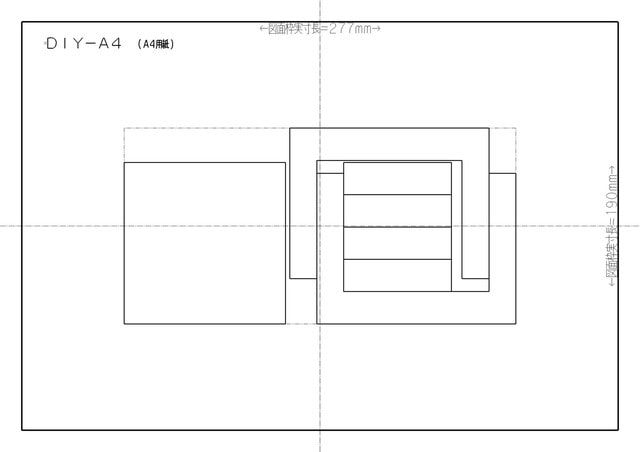

取敢えず塩ビ板の位置が決まったらLアングル用の板金ビスをキッチリと締め、屋根押えも65のビスで

300mmピッチ程度で、一本づつ順に止めていきます。

この作業も、一人でやるとかなりめんどくさいです、ここまで言葉で書くだけでもめんどくさいのに

まだ更に、棟押えも同時進行で取り付けていかないと足場がなくなり取付けられなくなりますし

私の頭も回らなくなって来たので、今日はこの辺で勘弁しときます。

明日には完成すると思いますが、世の中は明日からG,W,とか言うやつですか?

私は、年中G,W,なのでまッッッッッッたく関係ないですけど・・・・・。

ではまた明日。