続いてやらかしましたm(__)m

だからいい加減な仕事したらアカンって言ってるのに

(誰にだよ?何をだよ?)

昨日説明しかけた梁の図面「2-J」の

梁タテ右として有る部材以降の部材を

気になって、今日、再度確認をしてみました

3Dで描いた物と、2Dで書いた物を

比較、摺合せしてみたら・・・やっぱり↷

(自信なかったんですが・・・)

言い訳するな!!

(描いてて迷子に成っちゃって・・・)

だまらっしゃい!

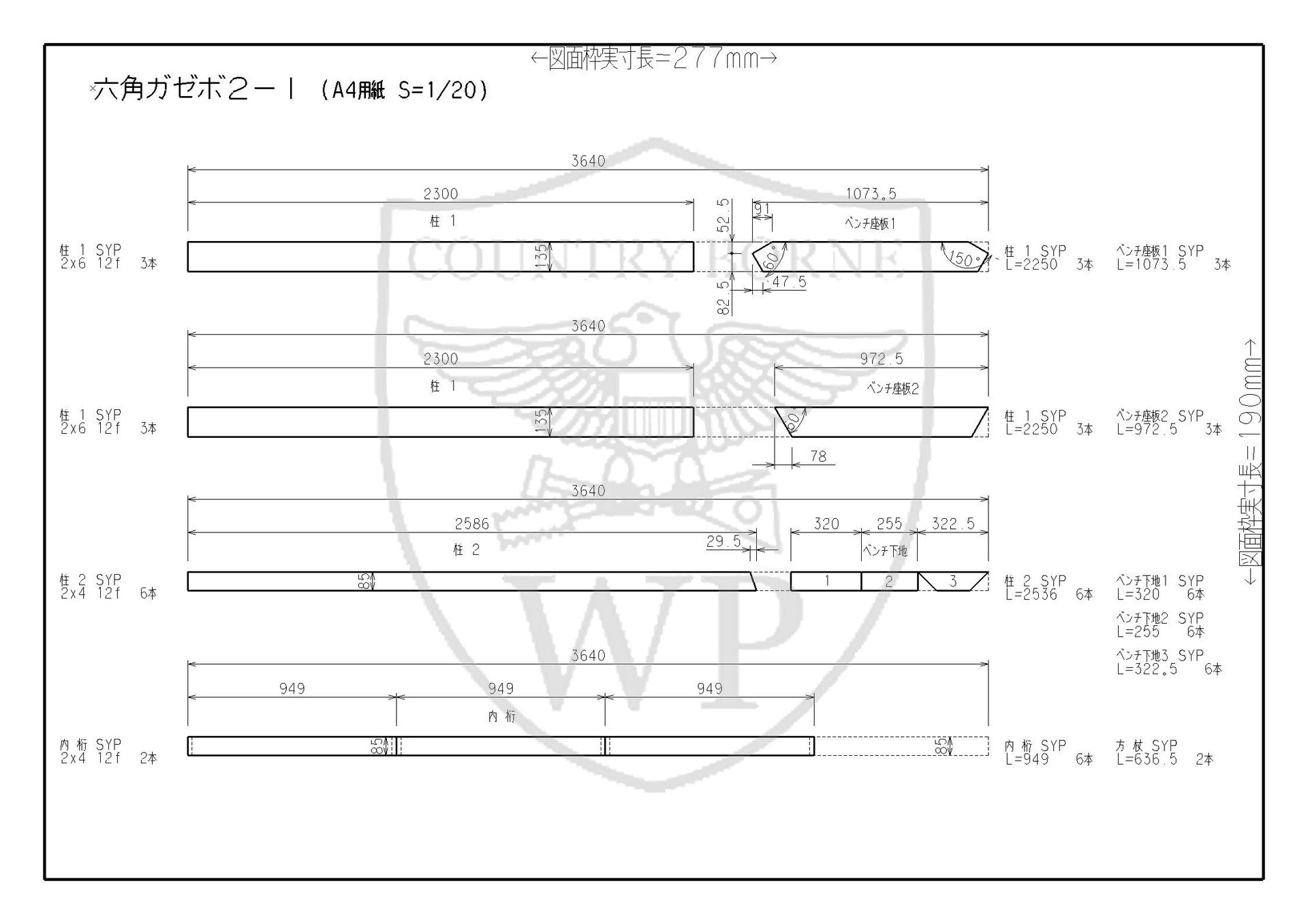

これが、修正した図面です。

(大丈夫だと思います。)

組立の順番的には、逆順になってますが

先ずは、木口の斜め切りから行きましょうか

六本の梁、全部同じに切り落としまから、

2450mmに長さ切りしたら、丸鋸定規を

45°に合わせて、下側の角を木口から

45mmの所で斜めに切り落とします

(自分の体が、図面の下側に有って、上を向いて作業してる感じ)

切落しの方向が逆になるのは、材料を裏返して対応しましょう

当り前ですが、一々丸鋸定規を合わせ直すのは面倒ですし

狂いが出るだけですからね

(お前が偉そうに言うな!)

続いて上側は、図面に有る様に

168.5mmと58.5mmの勾配に墨を付けて

この勾配に丸鋸定規の勾配を合わせ

定規に沿って、図面通りに切り落とします。

(自分の体が、図面の上側に有って、下を向いて作業してる感じ)

これを、六本 十二ヶ所+十二ヶ所切り落としたら取敢えず

木口切りはOK

問題は、中央の欠き込みです。

組立の順番的には、この梁タテの左右が

最後に上に被る様に組立てる事になります。

で、良く解り難いですが、上から被せるので

下側を欠き込みます、なのでこの部材の加工図の

木刃の絵だけが下から見た絵になっています・・・

(言い訳はやめときますm(__)m)

材料を縦に、木刃が上になる様に置いて

(角を45°に落とした方が上)

左から右へ60°で欠き込んで行く方が

深さ45mm

右から左へ60°で欠き込んで行く方は

深さ90mmになります。

・・・・なので、更に問題が

45mmはいけますが、90mmは丸鋸の刃が届きません

(何やら似たようなことを何処かで書いたような?)

なので、90mmの方は丸鋸の刃を命一杯に出しておいて

櫛歯を入れたら、後は手鋸で90mm迄切り下げて

それからノミで攫えて整える事になります。

勿論、45mmの方も丸鋸で櫛歯に入れてから

ノミでと言う事で仕上げます。

次の、梁タテ左も同様です。

左から右へ60°で欠き込んで行く方が

深さ45mm

右から左へ60°で欠き込んで行く方は

深さ90mmになります。

勿論この部材も下から見て

(下になる木刃面を上にして見た状態)

の事です。

やってて、自分でも又訳が解んなくなってきたので

今週はこの辺で勘弁して下さいm(__)m

この下から見てに・・・相当・・・だま・・・さ・・れ・・て・・・・・

てな事で、今週は言い訳ばかりしていましたが

飽きずに覗いて下さった皆様

有難う御座いましたm(__)m

また来週ですm(__)m