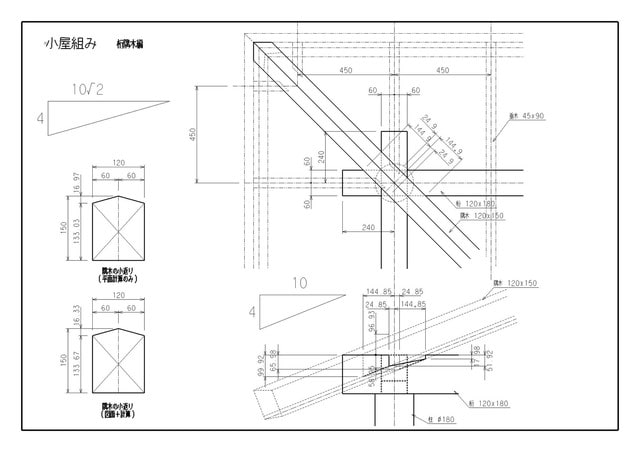

桁の加工は、昨日あたりまででだいたいOKだと思うのですが、

その先の隅木の加工の理解が全然進んでいませんm(__)m

で、昔話を少し

この小屋組みに関わる話ですが、

私は、二十数年前まで公園の休憩施設や遊具を施工する会社にいました。

ある時メーカーさんから電話が有り、とある地方の公園計画で設計に折り込まれ、

私もメーカーさんへ見積もりを出していた仕事が、地元の力で・・・・

くつがえされ、地元の業者が施工することになったと言う事でした。

と、ここまでは昔はよくある話でしたが、

可哀想なのはメーカーさんで、設計段階から営業をかけて、

仕事が決まった段階で横入りされて、売上も利益も全くなしになる訳です。

でも、話の本題はそこではなくて、後日談が有って

メーカーさんの図面には、今私が描いているような

細かな納まりとかは種々の大人の事情も有って描かれてないわけです。

唯一「詳細は職人の技量による」と書かれている・・・・嘘ですm(__)m

下請け業者とメーカーさんが相談をして、問題の無いように加工、

施工をしていたわけですが、こうやって横入りされるとそう言う事後の打ち合わせ?

事前の打ち合わせが、なくなって制作業者の勝手な考えで作られることになります。

で、たまたまですがこの物件の場合、納品された年の秋に大きな台風が来て

3.6m□だったか4.5m□だったかの屋根が、屋根だけ飛ばされると言う

事件?事故?が起きて大変な事になったそうです。

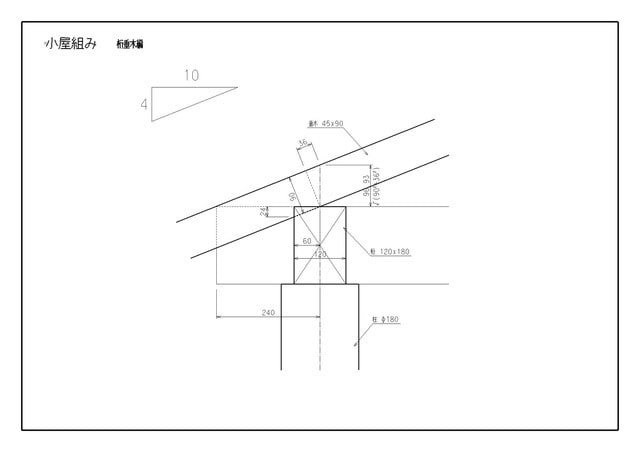

ようは、小屋組みを固定しておくのに一番有効なのは

昨日書いた「重ね臍」や「特注超ロングコーチ」よりも、

柱と桁を繋ぐ「方杖」を取付けるのが一番だろ

と、私は思います。

本来「方杖」は横ブレを押え、固定する部材でしょうが、

同時に小屋組も固定することになるので、大変重要だろうと・・・

半分素人のおっさんは、思いました。

て事で、今日は失礼しときます~~!

その先の隅木の加工の理解が全然進んでいませんm(__)m

で、昔話を少し

この小屋組みに関わる話ですが、

私は、二十数年前まで公園の休憩施設や遊具を施工する会社にいました。

ある時メーカーさんから電話が有り、とある地方の公園計画で設計に折り込まれ、

私もメーカーさんへ見積もりを出していた仕事が、地元の力で・・・・

くつがえされ、地元の業者が施工することになったと言う事でした。

と、ここまでは昔はよくある話でしたが、

可哀想なのはメーカーさんで、設計段階から営業をかけて、

仕事が決まった段階で横入りされて、売上も利益も全くなしになる訳です。

でも、話の本題はそこではなくて、後日談が有って

メーカーさんの図面には、今私が描いているような

細かな納まりとかは種々の大人の事情も有って描かれてないわけです。

唯一「詳細は職人の技量による」と書かれている・・・・嘘ですm(__)m

下請け業者とメーカーさんが相談をして、問題の無いように加工、

施工をしていたわけですが、こうやって横入りされるとそう言う事後の打ち合わせ?

事前の打ち合わせが、なくなって制作業者の勝手な考えで作られることになります。

で、たまたまですがこの物件の場合、納品された年の秋に大きな台風が来て

3.6m□だったか4.5m□だったかの屋根が、屋根だけ飛ばされると言う

事件?事故?が起きて大変な事になったそうです。

ようは、小屋組みを固定しておくのに一番有効なのは

昨日書いた「重ね臍」や「特注超ロングコーチ」よりも、

柱と桁を繋ぐ「方杖」を取付けるのが一番だろ

と、私は思います。

本来「方杖」は横ブレを押え、固定する部材でしょうが、

同時に小屋組も固定することになるので、大変重要だろうと・・・

半分素人のおっさんは、思いました。

て事で、今日は失礼しときます~~!