「地政学」とは歴史や政治を考えるにあたってその地理的環境を読み解くものです。

例えば、「日本は四方を海に囲まれてヨーロッパ諸国から遠かったので植民地にならなかった」と言う分析方法ですね。

同じ観点から「北朝鮮は地政学的リスクが大きい」と考えるのです。同大陸で二つの大国と隣り合わせで戦略的影響を受けやすいのです。

この地政学を応用、戦国時代を勝ち抜いた武将の戦略を地政学的に分析した本です。

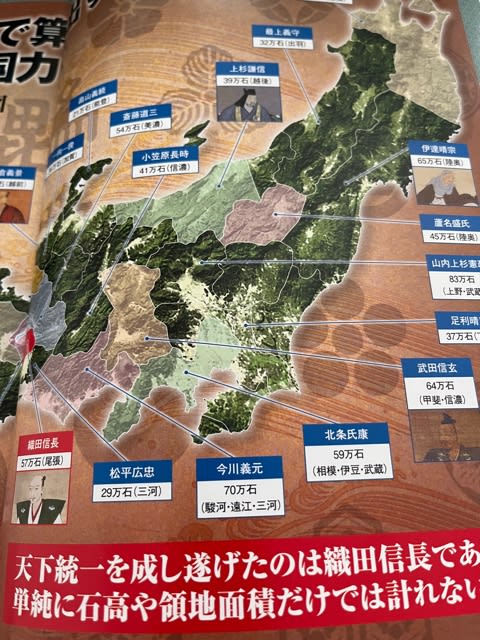

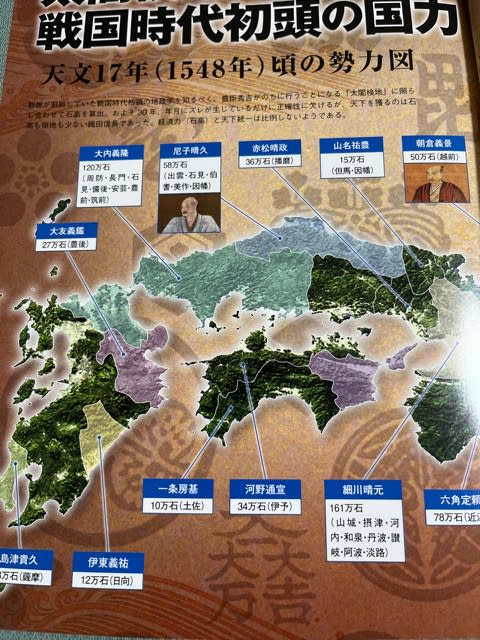

例えば、1548年に天下を狙う名将の領地と石高(太閤検地に調査した結果なのでこれより後ですが)を対比した図。

錚々たる領主揃いですが、最初天下をとったのはご存知織田信長です。

石高の大きさや領地の広さで決まってないのは一目瞭然です。

理由は姻戚関係(信長の祖父の代から娘を貿易港の有力者に嫁がせたて)にあります。つまりそれぞれの娘の夫は武士であると共に港一の貿易商人を兼ねていた訳。

信長の嫡男を産んだのが生駒氏の娘で、生駒氏は今の愛知県江南市を拠点とした大貿易商人でした。

つまり伊勢湾を拠点にして海路陸路を抑える事によって経済基盤を盤石にしたのです。

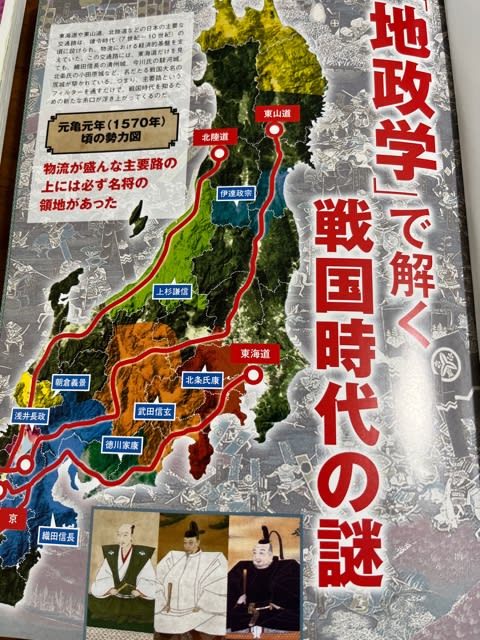

街道を通すと共に海路を制して物流を盛んには、成功した名将のいずれもがしてます。

街道を通すと共に海路を制して物流を盛んには、成功した名将のいずれもがしてます。

物流は地域の経済の流れとなり、飛行機などない時代に陸路海路を開く事が大きな勢力を与えたのです。

頭脳的戦略であります。

そもそも、民衆が混乱の極みに陥った戦国時代が何故起きたかというと、同時期多発した大地震や異常気象と疫病が原因なんですって(°▽°)。

民衆が飢えて苦しんでいる時に、時の室町幕府は殆ど無策だったらしい。

その為、都で餓死者が8万2千人も出たそうです。

それが各地の一揆の発生を促し、それぞれの有力者の勢力争いに広がっていくのです。

ですから、この世の中を俯瞰して各有力守護が道を通して経済力をつけ民衆を多くの味方につけたのだと分析できます。

歴史を分析していくとかなり怖いものがあります。