暫くぶりですね。

色々作ってはいたんですが、ブログにするほどでもないかな〜ってものばかりでした。

とはいえ間が空きすぎですので、今回小ネタになりますがUPしていこうかなと。

いやいや、今まで大ネタあったんかい、と言われますと辛いところですが・・

さて今回は砥石の台です。

ウチにもキャンプ用のナイフだとか革包丁とか、刃物がたくさんあります。

たまに素人ながら研いでみたりもするわけですが、砥石が安定しないんですよね。

布など敷いたりしてはいるんですが。

やはり専用の砥石台が欲しくなり、作ってみようというわけです。

なので今回は木工です。

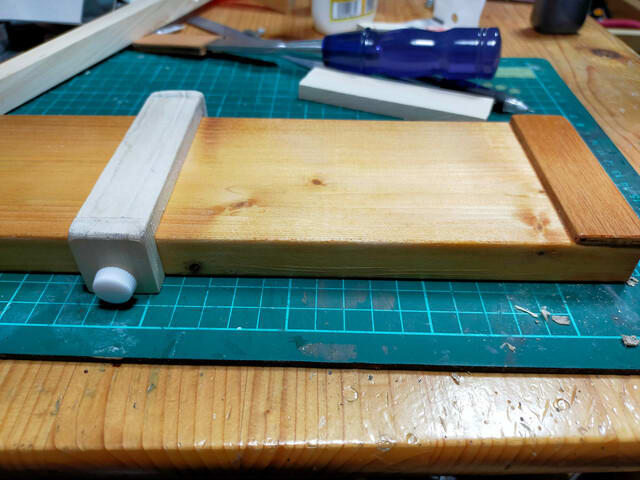

とりあえず家にあった木材。厚さ2cmの幅9cmくらいのやつ。

長さを28cmでカット。

砥石の長さが20cmちょいなので十分でしょう。

幅が少し広めですが、支障が出るほどではないと思いますので、このまま行きます。

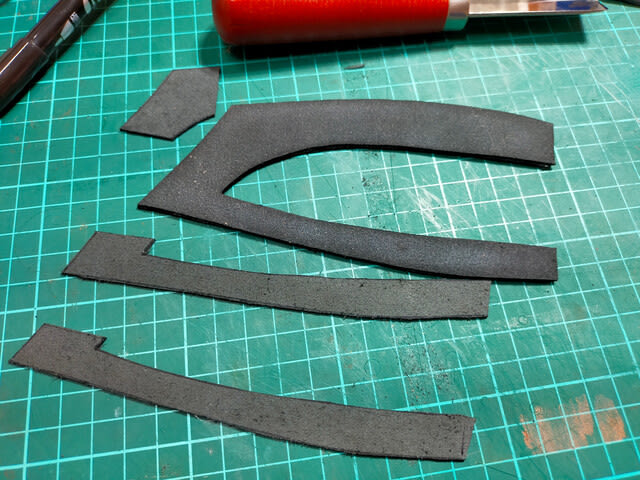

薄いベニヤを貼ります。下側のストッパーです。

とりあえずは接着剤だけでいけるかな?

研ぐ際に水を使いますので、ニスも塗っときます。

ニスも乾いたところで、次のパーツ。

厚さ1cmの端材です。幅は2.5cmくらい。

多分100均の木材だと思います。

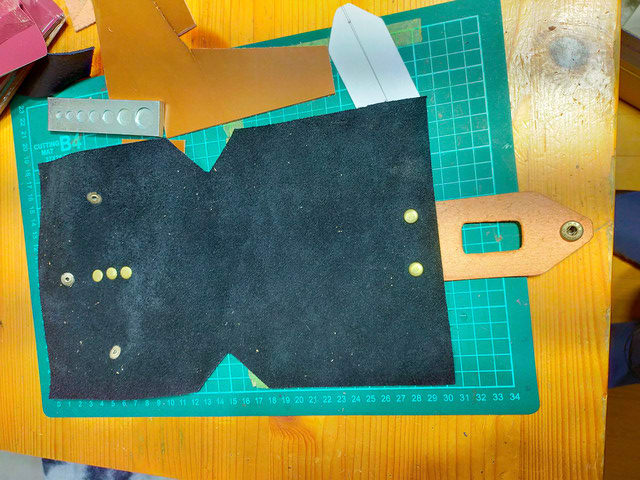

これで上側のストッパーを作るのですが、砥石の長さによって位置が変わります。

当然可動式になります。

実はここが一番考えたところなのですが、単純に横にネジつけることにしました。

市販の砥石台のように上からネジで締めていくのが良いのでしょうが、

ワタシのスキルでは無理。

現物合わせで接着します。

先にニスを塗ったのは、塗膜が分厚くなってハマらなくなるのを防ぐためでもあります。

え?上ストッパーのニスは・・・まあ大丈夫でしょう・・

接着が乾いたら、面取りして形を整えたのち、6mmドリルで穴あけます。

続いて鬼目ナットの打ち込みです。

この木材、多分桐と思いますが、割れずにいけたので一安心です。

このような感じで押さえます。ネジのサイズはM4です。

このネジ、長さが足りず押さえられませんでした( ; ; )

まあちょうどいい蝶ボルトがあったので、そちらを使います。

上ストッパーにもニスを塗り、ひとまず完成。

蝶ネジ締めても動いたりガタつくようなら、反対側にも付けようと思ってましたが、

ちゃんと止まりますので、このまま。

少し力がかかりそうなので、木ねじを打っておきました。

さて、砥石は固定できるようになりましたが、台も固定しないといけません。

ちなみに刃物を研ぐときは、流し台でやってます。

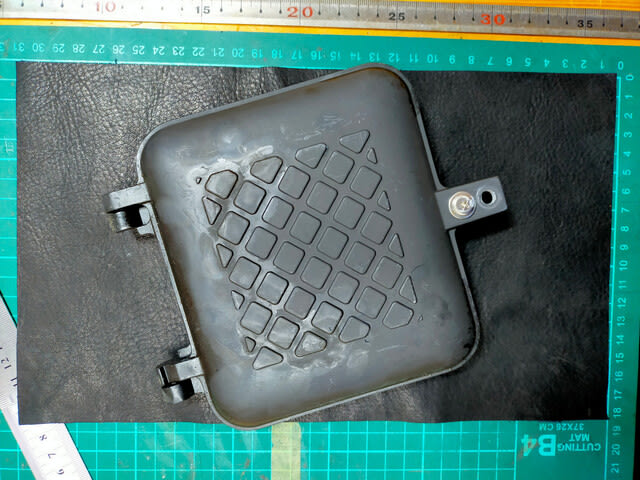

で、シンクに嵌めるフタみたいのがありまして。一時的に洗い物置いとくやつです。

こういうの。汚ねぇ。

ここに排水用の穴が開いています。

この穴を利用しましょう。

こんな感じに置いて使いますので、台の裏にダボ付けて穴に刺し、固定する算段です。

良き位置に台を置き、シンク蓋の裏から穴の位置に印をつけておきます。

あ、穴のサイズは5mmでした。

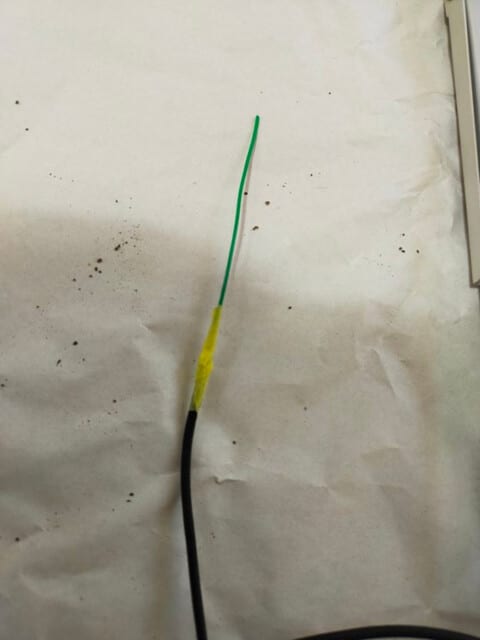

ここで登場しますのが、スーパーでもらった竹の箸。

これの直径がちょうど5mmです。

2cmほどの長さに切ります。4つ切り出します。

5mmのダボ買ってきてもいいんですが、このくらいなら作った方が早いです。

端を丸めてダボっぽくしておきます。

砥石台の印のところに径4.5mmのドリルで深さ1cmの穴を開けます。

できれば径4.8くらいの方がいいのですが、持ってませんでした・・

木槌で叩き込んだら、なんとかいけました。

4箇所打ち込みますが、なるべく高さを揃えたいところですね。

シンクの蓋の穴は貫通なので、位置さえ合えば良いのですが、まあ見た目で。

カメラが広角のせいで歪んでますが、ちゃんとまっすぐ入ってます。

で、完成と。

ガタつきなくしっかり固定できました。よかった。

懸念材料としては、蝶ネジの締め付けで台の左側に穴が開いていかないか、

ってのがありますが、砥石自体3種類しかないので問題ないでしょう。