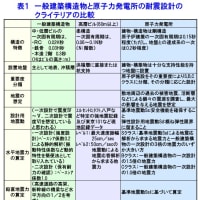

原子炉の耐震設計は、基本的に建築基準法が規定する設計法内にある。

言い替えれば、原子炉の耐震設計は、建築基準法の枠内にあることを、枠内からどの部分が飛び出ているかを認識することが大事である。

したがって、今時の熊本地震が提示する課題は、単に、一般住宅の建築だけでなく、原子炉の耐震設計へ影響するはずであるが。はてどうなることやら。

|

項目 |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

(初期指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

(旧指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

(新指針) |

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則および解釈 (新規制基準) |

|

|

昭和53年9月29日 原子力委員会 (1978年) |

昭和五六年七月二〇日 原子力安全委員会決定 (1981年) |

平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 (2006年) |

平成二十五年六月二十八日 原子力規制委員会規則第五号 (2013年) |

|

6.耐震設計方針

(耐震設計方針)

(耐震設計方針)

解説

|

5 耐震設計評価法 (1) 方針 発電用原子炉施設は各クラス別に次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足していなければならない。

① Aクラスの各施設は、以下に示す設計用最強地震による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に耐えること。 さらに、Asクラスの各施設は、以下に示す設計用限界地震による地震力に対してその安全機能が保持できること。

② Bクラスの各施設は、以下に示す静的震度から得られる地震力に耐えること。また共振のおそれのある施設については動的な検討をも行なうこと。

③ Cクラスの各施設は、以下に示す静的震度から得られる地震力に耐えること。 ④ 上記各号において、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないこと。

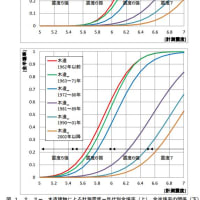

(2) 静的解析 建築基準法に示される震度をもとにし、水平震度と鉛直震度を用いて震度法により静的な耐震安全性の評価をしなければならない。 ① 建物・構築物

ここに、水平震度CHは建築基準法に基づき基準震度を0.2とし、高さ方向の割増しを行ない、地盤、構築物の種別による係数を乗じた値とする。 また、鉛直震度CVは、高さ方向については一定とし、基準震度0.2に上記係数を乗じた値とする。 さらに、水平震度と鉛直震度とは、同時に不利な方向の組合わせで作用するものとする。

② 機器・配管系 各クラスとも水平震度、鉛直震度共に、上記①の20%増しとする。建物・構築物と同様に、機器・配管系も水平震度と鉛直震度とは同時に不利な方向の組合わせで作用するものとする。 (3) 動的解析 Aクラスの施設について行なう動的解析のための地震動は、次項「基準地震動の評価法」によらなければならない。 なお、本動的解析による水平地震力は、上記鉛直震度から求めた鉛直地震力と同時に不利な方向の組合わせで作用するものとする。 また、Bクラスの機器・配管系についても、共振するおそれのあるものについては動的検討を行なわなければならない。 (4)基準地震動の評価法 原子炉施設の耐震設計に用いる地震動は、敷地の解放基盤表面における地震動に基づいて評価しなければならない。敷地の解放基盤表面において考慮する地震動(以下「基準地震動」という。)は、次の各号に定める考え方により策定されていなければならない。 ① 基準地震動は、その強さの程度に応じ2種類の地震動S1及びS2を選定するものとする。 (i)上記基準地震動S1をもたらす地震(「設計用最強地震」という。)としては、歴史的資料から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が再び起こり、敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれのある地震及び近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震のうちから最も影響の大きいものを想定する。 (ii)上記基準地震動S2をもたらず地震(「設計用限界地震」という。)としては、地震学的見地に立脚し設計用最強地震を上回る地震について、過去の地震の発生状況、敷地周辺の活断層の性質及び地震地体構造に基づき工学的見地からの検討を加え、最も影響の大きいものを想定する。 ②基準地震動S1、S2を生起する地震については、近距離及び遠距離地震を考慮するものとする。なお、基準地震動S2には、直下地震によるものもこれに含む。 ③基準地震動の策定に当たっては以下の各項を十分に考慮するものとする。 (i) 敷地及びその周辺地域に影響を与えた過去の地震について、そのマグニチュード、震央、震源、余震域及びその時の地震動の最大強さ(またはその推定値)と震害状況(構造物の被害率、墓石の転倒等を含む。) (ii) 過去の破壊的地震動の強さの統計的期待値 (iii) 地震のマグニチュード及びエネルギー放出の中心から敷地までの距離 (iv) 過去の観測例、敷地における観測結果及び基盤の岩質調査結果 ④上記により、基準地震動は、次のそれぞれが適切であると評価できるものでなければならない。 (i) 地震動の最大振幅 (ii) 地震動の周波数特性 (iii) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化

|

5.耐震設計評価法 (1)方針 発電用原子炉施設は各クラス別に次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足していなければならない。

① Aクラスの各施設は、以下に示す設計用最強地震による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に耐えること。 さらに、ASクラスの各施設は、以下に示す設計用限界地震による地震力に対してその安全機能が保持できること。

② Bクラスの各施設は、以下に示す静的地震力に耐えること。また共振のおそれのある施設については、その影響の検討をも行うこと。

③ Cクラスの各施設は、以下に示す静的地震力に耐えること。 ④ 上記各号において、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないこと。 (2) 地震力の算定法 5.(1)で述べた設計用最強地震及び設計用限界地震による地震力並びに静的地震力の算定は以下に示す方法によらなければならない。 ①設計用最強地震及び設計用限界地震による地震力 設計用最強地震及び設計用限界地震による水平地震力は5(3)の「基準地震動の評価法」に定める基準地震動より算定するものとする。 なお、水平地震力は、基準地震動の最大加速度振幅の1/2の値を鉛直震度として求めた鉛直地震力と同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

②静的地震力 (1) 建物・構築物 水平地震力は、原子炉施設の重要度分類に応じて以下にのべる層せん断力係数に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Aクラス:層せん断力係数 3.0Ci Bクラス:層せん断力係数 1.5Ci Cクラス:層せん断力係数 1.0Ci ここに、層せん断力係数のCiは、標準せん断力係数を0.2とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 Aクラスの施設については、鉛直地震力をも考慮することとし、水平地震力と鉛直地震力は、同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(2)機器・配管系 各クラスの地震力は、上記(1)の層せん断力係数の値を水平震度とし、当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。

(3)基準地震動の評価法 原子炉施設の耐震設計に用いる地震動は、敷地の解放基盤表面における地震動に基づいて評価しなければならない。敷地の解放基盤表面において考慮する地震動(以下「基準地震動」という。)は、次の各号に定める考え方により策定されていなければならない。 ② 基準地震動は、その強さの程度に応じ2種類の地震動S1及びS2を選定するものとする。 (1)上記基準地震動S1をもたらす地震(「設計用最強地震」という。)としては、歴史的資料から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が再び起こり、敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれのある地震及び近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震のうちから最も影響の大きいものを想定する。 (2)上記基準地震動S2をもたらず地震(「設計用限界地震」という。)としては、地震学的見地に立脚し設計用最強地震を上回る地震について、過去の地震の発生状況、敷地周辺の活断層の性質及び地震地体構造に基づき工学的見地からの検討を加え、最も影響の大きいものを想定する。 ②基準地震動S1、S2を生起する地震については、近距離及び遠距離地震を考慮するものとする。なお、基準地震動S2には、直下地震によるものもこれに含む。 ③基準地震動の策定に当たっては以下の各項を十分に考慮するものとする。 (1) 敷地及びその周辺地域に影響を与えた過去の地震について、そのマグニチュード、震央、震源、余震域及びその時の地震動の最大強さ(またはその推定値)と震害状況(構造物の被害率、墓石の転倒等を含む。) (2) 過去の破壊的地震動の強さの統計的期待値 (3) 地震のマグニチュード及びエネルギー放出の中心から敷地までの距離 (4) 過去の観測例、敷地における観測結果及び基盤の岩質調査結果 ④上記により、基準地震動は、次のそれぞれが適切であると評価できるものでなければならない。 (1) 地震動の最大振幅 (2) 地震動の周波数特性 (3) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化

|

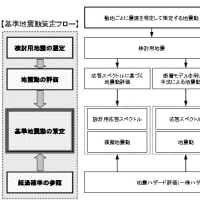

6.耐震設計方針 (1)基本的な方針 施設は、 耐震設計上のクラス別に、 次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足していなければならない。

① Sクラスの各施設は、 基準地震動Ssによる地震力に対してその安全機能が保持できること。 また、 以下に示す弾性設計用地震動Sdによる地震力又は以下に示す静的地震力のいずれか大きい方の地震力に耐えること。

② Bクラスの各施設は、

③ Cクラスの施設は、以下に示す静的地震力に耐えること。 ④ 上記各号において、 上位の分類に属するものは、 下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないこと。

(2)地震力の算定法 施設の耐震設計に用いる地震力の算定は以下に示す方法によらなければならない。

① 基準地震動Ssによる地震力 基準地震動Ssによる地震力は、 基準地震動Ssを用いて、 水平方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定されなければならない。

② 弾性設計用地震動Sdによる地震力 弾性設計用地震動Sdは、基準地震動Ssに基づき、 工学的判断により設定する。 また、 弾性設計用地震動Sdによる地震力は、 水平方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定されなければならない。

③ 静的地震力 静的地震力の算定は以下に示す方法によらなければならない。 i)建物・構築物 水平地震力は、 地震層せん断力係数Ciに、 次に示す施設の重要度分類に応じた係数を乗じ、-さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0 ここで、 地震層せん断力係数Ciは、 標準せん断力係数C。を0.2とし、 建物・構築物の振動特性、 地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 Sクラスの施設にっいては、 水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3を基準とし、建物・構築物の振動特性、 地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。 ただし、鉛直震度は高さ方、向に一定とする。

ii)機器・配管系 各耐震クラスの地震力は、 上記i) に示す地震層せん断力係数Ciに施設の重要.度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、.当該水平震度及び上記i) の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。なぉ、 水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用ずるものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(解説始まり) Ⅲ.耐震設計方針について (1)弾性設計用地震動Sdの設定の必要性にっいて 旧指針においては、基準地震動にっいて、施設の建物・構築物及び機器・配管系の重要度に相応し、地震動S,及び地震動S2の2種類に区分して策定することとしていたが、今次改訂においては基準地震動Ssのみを策定することとした施設の耐震安全性を確保するための耐震設計の考え方においては、この基準地震動Ssによる地震力に対して、 耐震安全上重要な施設の安全機能が保持されることが基本である。 (2) 弾性設計用地震動Sdの設定にっいて 本指針の6. の耐震設計方針で規定した 「地震力に対して耐える」 ということは、 ある地震力に対して施設全体として概ね弾性範囲の設計がなされるということを意味する。 この場合、 弾性範囲の設計とは、 施設を弾性体とみなして応力解析を行い、 施設各部の応力を許容限界以下に留めることをいう。 なお、 ここでいう許容限界とは、 必ずしも厳密な弾性限界ではなく、 局部的に弾性限界を超える, 場合を容認しつつも施設全体として概ね弾性範囲に留まり得ることで十分である。 Sクラスの各施設は弾性設計用地震動Sdによる 「地震力に耐える」 ことを求めているが、この弾性設計用地震動Sdは工学的判断に基づいて設定するものである。 弾性限界状態は、 地震動が施設に及ぼす影響及び施設の状態を明確に評価することが可能な状態であり、 施設が全体的に弾性設計用地震動Sdによる地震力に対して概ね弾性限界状態に留まることを把握することによって、 基準地震動Ssによる地震力に対する施設の安全機能保持の把握を確実なものとする。 すなわち、 弾性設計用地震動Sdは、 旧指針における基準地震動S1が耐震設計上果たしてきた役割の一部を担うことになる。 弾性設計用地震動Sdは、施設、 もしくはその構成単位ごとに安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率を考慮して、 工学的判断から求められる係数を基準地震動Ssに乗じて設定することとする。 ここで、 当該係数の設定に当たっては、基準地震動Ssの策定の際に参照した超過確率を参考とすることができる。 この弾性設計用地震動Sdの具体的な設定値及び設定根拠にっいて、 個別申請ごとに、 十分に明らかにすることが必要である。 なお、 弾性設計用地震動S dと基準地震動Ssの応答スべク トルの比率 (Sd/Ss) の値は、 弾性設計用地震動Sdに求められる性格上、 ある程度以上の大きさであるべきであり、めやすとして、0.5を下回らないような値で求められることが望ましい。 また、 弾性設計用地震動Sdは、 施設を構成する要素ごとに、 それらの耐震設計上考意すべき特性の差異を踏ま.えて個別に設定することができる。 なお、Bクラスの施設にっいて、「共振のおそれのある施設にっいては、その影響にっいての検討を行うこと」としたが、この検討に用いる地震動に関しては、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとすることができる。 (3)基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdによる地震力の算定にっいて 基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdによる地震力を地震応答解析に基づいて算定する場合には、応答解析法の適用範囲、適用制限等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく適切な解析条件を設定することとする。 なお、 解放基盤表面が施設を設置する地盤に比べて相当に深い場合は、 解放基盤表面より上部の地盤における地震動の増幅特性を十分に照査し、 必要に応じて地震応答評価等に反映させることとする。

|

(規則の解釈) 3 第4条第1 項に規定する 「地震力に十分に耐えること」 を満たすために、 耐震重要度分類の各クラスに属する設計基準対象施設の耐震設計に当たっては、 以下の方針によること。

一 Sクラス(津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。) ・ 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。 ・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とすること。 ・機器・配管系については、通常運転時、 運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷重条件に対して、 応答が全体的におおむね弾性状態に留まること。 なお、 「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」 については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地によって引き起こされるおそれのない事象であっても、 いったん事故が発生した場合、 長時間継続する事象による荷重は、 その事故事象の発生確率、 継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、 適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 二 Bクラス ・静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。 また、 共振のおそれのある施設については、 その影響についての検討を行うこと。 その場合、検討に用いる地震動は、 弾性設計用地震動に2分の1を乗じたものとすること。 ・建物・構築物については、 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、 その結果発生する応力に対して、 建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とすること。 ・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力を組み合わせ、 その結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まること。

4 第4条第2項に規定する 「地震力」 の 「算定」 に当たっては、 以下に示す方法によること。 一 弾性設計用地震動による地震力 ・ 弾性設計用地震動は、 基準地震動 (第4条第3項の 「その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震」 による地震動をいう。以下同じ。) との応答スペクトルの比率の値が、 目安として0. 5を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定すること。 ・弾性設計用地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定すること。なお、建物・構築物と地盤との相互作用、 埋込み効果及び周辺地盤の非線形性について、 必要に応じて考慮すること。 ・地震力の算定に当たっては、 地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、 適切な解析法を選定するとともに、 十分な調査に基づく適切な解析条件を設定すること。 ・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力地震動については、 解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮すること。 また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の科学的・技術的知見を踏まえて、 その妥当性が示されていること。

二 静的地震力 ① 建物・構築物 ・水平地震力は、 地震層せん断力係数Ciに、 次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、 さらに当該層以上の重量を乗じて算定すること。 Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0 ここで、地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数C0を0. 2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とすること。 ・また、建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回ることの確認が必要であり、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数Ciに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、耐重要度分類の各クラスともに1. 0とし、その際に用いる標準せん断力係数C0は1. 0以上とすること。 この際、 施設の重要度に応じた妥当な安全余裕を有していること。 ・Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとすること。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準と し、 建物 ・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定すること。 ただし、 鉛直震度は高さ方向に一定とすること。 ②機器・配管系 ・耐震重要度分類の各クラスの地震力は、 上記①に示す地震層せん断力係数Ciに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、 当該水平震度及び上記①の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めること。 ・なお、 水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用させること。 ただし、 鉛直震度は高さ方向に一定とすること。

なお、 上記①及び②において標準せん断力係数C0等を0. 2以上としたことについては、発電用原子炉設置者に対し、個別の建物・構築物、機器・配管系の設計において、それぞれの重要度を適切に評価し、それぞれに対し適切な値を用いることにより、耐震性の高い施設の建設等を促すことを目的としている。 耐震性向上の観点からどの施設に対してどの程度の割増し係数を用いれば良いかについては、設計又は建設に関わる者が一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定すること。

7第4条第3項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、以下に示す方法によること。 ・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定すること。なお、建物・構築物と地盤との相互作用、 埋込み効果及び周辺地盤の非線形性について、 必要に応じて考慮すること。 ・基準地震動による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上、適切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく適切な解析条件を設定すること。 ・ 地震力の算定過程において建物 ・ 構築物の設置位置等で評価される入力地震動については、 解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮すること。 また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の科学的・技術的知見を踏まえて、 その妥当性が示されていること。

|

原子炉等耐震設計審査指針

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます