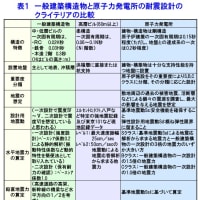

引き続き、「耐震設計審査基準」対比表(3)をまとめる。その変遷を辿る。

|

項目 |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について (初期指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について (旧指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 (新指針) |

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則および解釈 |

|

発行年月日 |

昭和53年9月29日 原子力委員会 (1978年) |

昭和五六年七月二〇日 原子力安全委員会決定 (1981年) |

平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 (2006年) |

平成二十五年六月二十八日 原子力規制委員会規則第五号 (2013年) |

|

基準地震動の評価 |

(解説始まり) Ⅰ 基準地震動の評価について

1. 基準地震動に関して使用する用語の意味解釈は次による。

(1) 「解放基盤表面」とは基盤(概ね第三紀層及びそれ以前の堅牢な岩盤であって、著しい風化を受けていないもの)面上の表層や構造物がないものと仮定した上で、基盤面に著しい高低差がなく、ほぼ水平であって相当な拡がりのある基盤の表面をいう。 (2) 「活断層」とは第四紀(約180万年前以降)に活動した断層であって、将来も活動する可能性のある断層をいう。活断層の認定は地形学的及び地質学的調査並びに地震観測資料等によって求めるものとする。 (3) 「地震地体構造」とは地震規模、震源深さ、発震機構、地震発生頻度等に着目するとき、地震の発生の仕方に共通の性質をもっているある拡がりをもった一定の地域の地質構造をいう。 2. 基準地震動は、原子炉施設の建物・構築物及び機器・配管の重要度に相応した地震動として、その強さの程度に応じS1、S2の二種に区分することとした。 (1) 基準地震動S1の決定に際して考慮すべき地震は、工学的見地から起こることを予期することが適切と考えられる地震である。すなわち、歴史的証拠から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が、近い将来再び起こり敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれがあると考えることは妥当であると思われる。また近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震を考慮することも必要である。これらのうち敷地の基盤に最大の地震動を与える地震を設計用最強地震といい、これが現実に起こることを仮定して建物・構築物及び機器・配管に基準地震動S1を与えるものとしたのである。 (2) 基準地震動S2の決定に際して考慮すべき地震は、地震学的見地に立てば設計用最強地震を超える地震の発生が否定できない場合があるので地震学上設計用最強地震を上回る地震が比較的近い時代に発生したことがあると判断される場合、さらに工学的見地からの検討を加えて、これが将来再び起こると仮定したものである。しかし地震地体構造の見地及び過去の地震の発生状況からすると、それぞれの地震発生区域ごとに地震の上限があるとみなすことができるのでそのような地震の規模と発生域を敷地周辺の活断層及び地震地体構造に基づいて考えることは可能である。これら地震のうち敷地の基盤に最大の地震動を与える地震を設計用限界地震とし、それが起こると仮定して建物・構築物及び機器・配管の基準地震動S2を与えたのである。 また解放基盤表面における地震動の諸特性は震源距離によって異なるので、設計用最強地震及び設計用限界地震の策定において近距離及び遠距離の地震を考慮することとした。 3. 基準地震動を評価するに当って考慮すべき事項を以下に示す。 (1) 評価に際して考慮すべき過去の地震の範囲は敷地の基盤の地震動を策定する上で考慮に含めることが望ましいと考えられる地震、たとえば敷地又はその周辺地域に気象庁震度階震度Ⅴ以上の地震動を与えたか又は与えたと推定される地震とする。過去の地震ではできる限り多くの資料について調査されなければならない。資料のマグニチュード、震央位置、震源深さ、余震域、被害状況等可能な限りの情報が網羅されていなければならない。また地震の被害状況と地形又は地盤との関係についても調査することが望ましい。なお、地域によっては歴史地震の空白地帯が存在することが認められている。このような場合には、周辺領域の地震について十分な調査を行うものとする。 (2) 「地震動の強さの統計的期待値」とは、たとえば河角マップあるいは金井マップのような統計的な研究成果に基づいて、敷地の基盤に起こると推定される震度、最大加速度又は速度をいう。これらの値は破壊的地震のマグニチュードと震源の見直しや、対象とする地震の範囲あるいは調査期間によって異なるので、最近までに得られた知見に基づき要すれば改めて統計的期待値を算出するものとする。 (3) 1)設計用最強地震のマグニチュードは、敷地に影響を与えた過去の地震の生起状況を主体として、近距離に存在する活断層の状況などを考慮して定め、また、設計用限界地震のマグニチュードは、地震地体構造及び近距離に存在する活断層の規模等を考慮して定めなければならない。 大地震は一般に同一地域でくり返し起こると認められているので、基本的には設計用最強地震のマグニチュードは敷地あるいはその近傍に影響を与えた過去の地震によって定められるものと考えられる。なお古い地震資料には不備があるかもしれないことを考慮し、また、有史期間にはたまたま発生しなかったくり返し期間の長い地震の生起を看過することがないよう、確実な地質学的証拠と工学的判断に基づいて近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震を考慮に入れることとする。 設計用限界地震のマグニチュードは、地震地体構造及び歴史地震の分布等を地域ごとに考慮して定めることができるが、近距離に存在する活断層にも着目することとしている。しかし活断層の性質(発生する地震の規模や頻度等)は断層ごとに著しい差異があり、すべての活断層を等しく考慮に入れることは実際的でない。たとえば今後活動する可能性があるとはいえ、大地震発生の可能性が極めて低い活断層に対して、再びそれが発生することを予期するのは、工学的見地からは必ずしも適切とはいえない。したがって活断層を考慮する場合には、その活動度を評価しその大小に応じた考慮を行うものとする。 2) 設計用最強地震あるいは設計用限界地震のエネルギー放出の中心から敷地までの距離は、過去の地震エネルギー放出の中心、近距離に存在する活断層の位置、及び地震地体構造を考慮して定めなければならない。 地震と敷地の相互関係は地震のエネルギー放出の中心から敷地までの距離で表わすものとする。ただし、地震のエネルギー放出中心が敷地から十分な距離だけ隔っている場合は震央距離をもってかえることができる。 3)なお、基準地震動の策定に当って基準地震動S2として考慮する近距離地震にはM=6.5の直下地震を想定するものとする。 4) 地震動の最大振幅、周波数特性、継続時間、振幅包路線の経時的変化等と、地震のマグニチュード、震源距離あるいは基盤の岩質等、それぞれの間には、過去の観測結果に基づいて相関関係を求めた研究成果がかなりあり、必要に応じて参考とすべきである。しかし、これらの成果を参照する場合には、基礎となった観測資料について十分吟味する必要がある。 敷地における観測結果は、有力な資料となる、しかし、微小な地震動の観測記録しか得られない場合が多く、このような記録を参照する場合には、強い地震動との諸性状の差異に十分留意することが必要である。

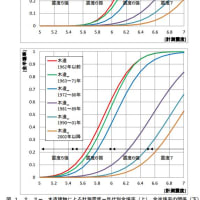

4. 基準地震動の策定は最大振幅、周波数特性、継続時間及び振幅包絡線の経時的変化の三要素に基づいて定めることとした。これは基準地震動がこの三要素によって適切に表現できることを踏まえたものである。 (1) 地震動の最大振幅 地震動の振幅は速度で表わすことを原則とする。しかし、一般に短周期領域においては加速度振幅が大となり、建物・構築物及び機器・配管の設計に支配的な影響を与える傾向があるので、この点に関して注意する必要がある。

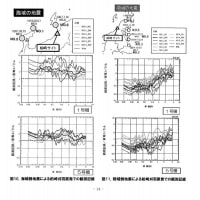

(2) 地震動の周波数特性 基盤における地震動の周波数特性は、地震のマグニチュード、エネルギー放出の中心からの距離及び基盤の振動特性等に支配されることから、これら因子について考察するほか、敷地の基盤における地震動、常時微動観測結果、又は類似の基盤における既往の測定資料等を参考として定めるものとする。

(3) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化 継続時間としては、地震動の開始からそれが実効上消滅するとみなされるまでの時間を考慮する。また地震動の継続時間及び振幅包絡線と地震のマグニチュードとの間には密接な相関があると考えられるので、それぞれ設計用最強地震及び設計用限界地震のマグニチュードに応じて定めるものとする。 (解説の終わり)

|

(解説始まり) Ⅰ 基準地震動の評価について

1 基準地震動に関して使用する用語の意味解釈は次による。

(1) 「解放基盤表面」とは基盤(概ね第三紀層及びそれ以前の堅牢な岩盤であって、著しい風化を受けていないもの)面上の表層や構造物がないものと仮定した上で、基盤面に著しい高低差がなく、ほぼ水平であって相当な拡がりのある基盤の表面をいう。

(2) 「活断層」とは第四紀(約180万年前以降)に活動した断層であって、将来も活動する可能性のある断層をいう。活断層の認定は地形学的及び地質学的調査並びに地震観測資料等によって求めるものとする。

(3) 「地震地体構造」とは地震規模、震源深さ、発震機構、地震発生頻度等に着目するとき、地震の発生の仕方に共通の性質をもっているある拡がりをもった一定の地域の地質構造をいう。

2 基準地震動は、原子炉施設の建物・構築物及び機器・配管の重要度に相応した地震動として、その強さの程度に応じS1、S2の二種に区分することとした。

(1) 基準地震動S1の決定に際して考慮すべき地震は、工学的見地から起こることを予期することが適切と考えられる地震である。すなわち、歴史的証拠から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が、近い将来再び起こり敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれがあると考えることは妥当であると思われる。また近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震を考慮することも必要である。これらのうち敷地の基盤に最大の地震動を与える地震を設計用最強地震といい、これが現実に起こることを仮定して建物・構築物及び機器・配管に基準地震動S1を与えるものとしたのである。

(2) 基準地震動S2の決定に際して考慮すべき地震は、地震学的見地に立てば設計用最強地震を超える地震の発生が否定できない場合があるので地震学上設計用最強地震を上回る地震が比較的近い時代に発生したことがあると判断される場合、さらに工学的見地からの検討を加えて、これが将来再び起こると仮定したものである。しかし地震地体構造の見地及び過去の地震の発生状況からすると、それぞれの地震発生区域ごとに地震の上限があるとみなすことができるのでそのような地震の規模と発生域を敷地周辺の活断層及び地震地体構造に基づいて考えることは可能である。これら地震のうち敷地の基盤に最大の地震動を与える地震を設計用限界地震とし、それが起こると仮定して建物・構築物及び機器・配管の基準地震動S2を与えたのである。

また解放基盤表面におえる地震動の諸特性は震源距離によって異なるので、設計用最強地震及び設計用限界地震の策定において近距離及び遠距離の地震を考慮することとした。

3 基準地震動を評価するに当たって考慮すべき事項を以下に示す。 (1) 評価に際して考慮すべき過去の地震の範囲は敷地の基盤の地震動を策定する上で考慮に含めることが望ましいと考えられる地震、たとえば敷地又はその周辺地域に気象庁震度階震度iv以上の地震動を与えたか又は与えたと推定される地震とする。過去の地震ではできる限り多くの資料について調査されなければならない。資料にマグニチュード、震央位置、震源深さ、余震域、被害状況等可能な限りの情報が網羅されていなければならない。また地震の被害状況と地形又は地盤との関係についても調査することが望ましい。なお、地域によっては歴史地震の空白地帯が存在することが認められている。このような場合には、周辺領域の地震について十分な調査を行うものとする。

(2) 「地震動の強さの統計的期待値」とは、たとえば河角マップあるいは金井マップのような統計的な研究成果に基づいて、敷地の基盤に起こると推定される震度、最大加速度又は速度をいう。これらの値は破壊的地震のマグニチュードと震源の見直しや、対象とする地震の範囲あるいは調査期間によって異なるので、最近までに得られた知見に基づき要すれば改めて統計的期待値を算出するものとする。

(3)1)設計用最強地震のマグニチュードは、敷地に影響を与えた過去の地震の生起状況を主体として、近距離に存在する活断層の状況などを考慮して定め、また、設計用限界地震のマグニチュードは、地震地体構造及び近距離に存在する活断層の規模等を考慮して定めなければならない。 大地震は一般に同一地域でくり返し起こると認められているので、基本的には設計用最強地震のマグニチュードは敷地あるいはその近傍に影響を与えた過去の地震によって定められるものと考えられる。なお古い地震資料には不備があるかもしれないことを考慮し、また、有史期間にはたまたま発生しなかったくり返し期間の長い地震の生起を看過することがないよう、確実な地質学的証拠と工学的判断に基づいて近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震を考慮に入れることとする。

設計用限界地震のマグニチュードは、地震地体構造及び歴史地震の分布等を地域ごとに考慮して定めることができるが、近距離に存在する活断層にも着目することとしている。しかし活断層の性質(発生する地震の規模や頻度等)は断層ごとに著しい差異があり、すべての活断層を等しく考慮に入れることは実際的でない。たとえば今後活動する可能性があるとはいえ、大地震発生の可能性が極めて低い活断層に対して、再びそれが発生することを予期するのは、工学的見地からは必ずしも適切とはいえない。したがって活断層を考慮する場合には、その活動度を評価しその大小に応じた考慮を行うものとする。

2)設計用最強地震あるいは設計用限界地震のエネルギー放出の中心から敷地までの距離は、過去の地震エネルギー放出の中心、近距離に存在する活断層の位置、及び地震地体構造を考慮して定めなければならない。

地震と敷地の相互関係は地震のエネルギー放出の中心から敷地までの距離で表わすものとする。ただし、地震のエネルギー放出中心が敷地から十分な距離だけ隔たっている場合は震央距離をもってかえることができる。

3)なお、基準地震動の策定に当たって基準地震動S2として考慮する近距離地震にはM=6.5の直下地震を想定するものとする。

4)地震動の最大振幅、周波数特性、継続時間、振幅包絡線の経時的変化等と、地震のマグニチュード、震源距離あるいは基盤の岩質等、それぞれの間には、過去の観測結果に基づいて相関関係を求めた研究成果がかなりあり、必要に応じて参考とすべきである。しかし、これらの成果を参照する場合には、基礎となった観測資料について十分吟味する必要がある。

敷地における観測結果は、有力な資料となる。しかし、微小な地震動の観測記録しか得られない場合が多く、このような記録を参照する場合には、強い地震動との諸性状の差異に十分留意することが必要である。 4. 基準地震動の策定は最大振幅、周波数特性、継続時間及び振幅包絡線の経時的変化の三要素に基づいて定めることとした。これは基準地震動がこの三要素によって適切に表現できることを踏まえたものである。 (1) 地震動の最大振幅 地震動の振幅は速度で表わすことを原則とする。しかし、一般に短周期領域においては加速度振幅が大となり、建物・構築物及び機器・配管の設計に支配的な影響を与える傾向があるので、この点に関して注意する必要がある。 解放基盤表面の地震動の水平方向における最大速度振幅は、地震動の実測結果に基づいた経験式あるいは適切な断層モデルに基づいた理論値を参照して定めることができる。なお実測結果に基づいた経験式は、地震のマグニチュードに応じた震源域の外ではその適用性も実証されているが、一般に震源域内では大き目の値を与えることもあり、震源域内では震源近傍の地震動の諸特性を考慮して補正あるいは震害状況から地震の強さを推測する等の方法によることは差し支えない。 (2) 地震動の周波数特性 基盤における地震動の周波数特性は、地震のマグニチュード、エネルギー放出の中心からの距離及び基盤の振動特性等に支配されることから、これら因子について考察するほか、敷地の基盤における地震動、常時微動観測結果、又は類似の基盤における既往の測定資料等を参考として定めるものとする。 (3) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化 継続時間としては、地震動の開始からそれが実効上消滅するとみなされるまでの時間を考慮する。また地震動の継続時間及び振幅包絡線と地震のマグニチュードとの間には密接な相関があると考えられるので、それぞれ設計用最強地震及び設計用限界地震のマグニチュードに応じて定めるものとする。 (解説の終わり) |

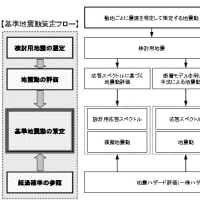

(解説始まり) II. 基準地震動Ssの策定について (1) 基準地震動Ssの性格にっいて 旧指針においては、基準地震動に関して、地震動S1及び地震動S2の2種類を策定することとしていたが、今次改訂においてはこの双方の策定方針を統合し、基準地震動Ssとして、検討用地震の選定、 地震動評価等にっいて高度化を図つたものである。この基準地震動Ssは、 施設の耐震安全性を確保するための耐震設計の前提となる地震動であり、その策定に当たっては、 個別の安全審査時における最新の知見に照らして、 その妥当性が十分確認されなければならない。 (2) 基準地震動Ssの策定に関して使用する用語の意味解釈は次による。 ① 「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために、基盤面上の表層や構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、 著しい高低差がなく、 ほぼ水平で相当な拡がりを持つて想定される基盤の表面をいう。 ここでいう「基盤」とは、概ねせん断波速度Vs=700m/s以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものとする。

② 「活断層」 とは、 最近の地質時代に繰り返し活動し、 将来も活動する可能性のある断層.をいう。

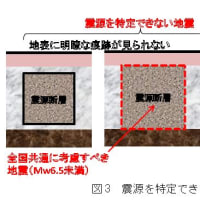

(3)基準地震動Ssの策定方針にっいて ①検討用地震の選定に当たっては、 敷地周辺の活断層の性質や過去の地震の発生状況を精査し、さらに、敷地周辺の中・小・微小地震の分布、応力場、地震発生様式(プレートの形状・運動・相互作用を含む。)に関する既往の研究成果 等を総合的に検討することとする。 ②検討用地震は、 次に示す地震発生様式等に着目した分類により選定することとする。 i)内陸地殻内地震 (記載内容省略) ii)プレート間地震 (記載内容省略) iii)海洋プレート内地震 (記載内容省略) ③震源が敷地に近く、その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられる地震にっいては、 断層モデルを用いた手法を重視すべきである。 ④「基準地震動Ssの策定過程に伴う不確かさ(ばらっき)」の考慮に当たっては、基準地震動Ssの策定に及ぼす影響が大きいと考えられる不確かさ (ばらっき)の要因及びその大きさの程度を十分踏まえつつ、適切な手法を用いることとする。 ⑤「震源を特定せず策定する地震動」 の策定方針にっいては、 敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、 なお敷地近傍において発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れないことから、 數地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず、 全ての申請において共通的に考慮すべき地震動であると意味付けたものである。 この考え方を具現化して策定された基準地震動Ssの妥当性にっいては、 申請時点における最新の知見に照らして個別に確認すべきである。 なお、その際には、地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動にっいて、確率論的な評価等を必要に応じて参考とすることが望ましい。 ⑥「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 及び 「震源を特定せず策定する地震動」 にっいては、 それぞれ策定された地震動の応答スぺクトルがどの程度の超過確率に相当するかを把握しておくことが望ましいとの観点から、 それ ぞれが対応する超過確率を安全審査において参照することとする。 ⑦検討用地震の選定や基準地震動Ssの策定に当たって必要な調査や評価を行う際は、 既往の資料等にっいて、それらの精度に対する十分な考:慮を行い、参照することとする。なお、既往の評価と異なる結果を得た場合には、その根拠を明示しなければならない。 ⑧施設の構造又は施設を支持する地盤において、地震応答に特徴的な周波数特性が認められる場合は、必要に応じて基準地震動Ssの策定に反映させることとする。 (解説の終わり)

|

(対比表(2)参照)) |

|

活断層の評価等 |

5 耐震設計評価法 (解説始まり) Ⅱ 活断層の評価について 活断層によって発生すると考える地震は活断層の活動度によって、基準地震動S1又は基準地震動S2を敷地基盤に与える地震に分類されるが、それぞれ活断層を評価するに際しての判断の基準のめやすは、以下による。 1. 基準地震動S1の発生源としては、以下の事項を評価上考慮する。 (i) 歴史資料により、過去に地震を発生したと推定されるもの (ii) A級活断層に属し、10,000年前以降活動したもの、又は地震の再来期間が10,000年未満のもの (iii) 微小地震の観測により、断層の現在の活動性が顕著に認められるもの 2. 基準地震動S2の発生源としては、以下の事項を評価上考慮する。 (1) 上記1.(ii)を除きA級活断層に属するもの (2) B及びC級活断層に属し、50,000年前以降活動したもの、又は地震の再来期間が50,000年未満のもの

3. (1) 地震の再来期間(R年)は、歴史資料及び地震地体構造的な考慮に基づいて推定するが、わが国の内陸における活断層については、 R=10(0.6M-1)/S R:再来期間(年) M:マグニチュード S:平均変位速度(mm/年) によって推定することができる。 (2) 上記A、B及びC級活断層の分類は、次の平均変位速度により判断する。 A級 1≦S S:平均変位速度(mm/年) B〃 0.1≦S<1 C〃 S<0.1 (解説終わり) |

5.基準地震動の策定 (解説始まり) Ⅱ 活断層の評価について 活断層によって発生すると考える地震は活断層の活動度によって、基準地震動S1又は基準地震動S2を敷地基盤に与える地震に分類されるが、それぞれ活断層を評価するに際しての判断の基準のめやすは、以下による。 1. 基準地震動S1の発生源としては、以下の事項を評価上考慮する。 (i) 歴史資料により、過去に地震を発生したと推定されるもの (ii) A級活断層に属し、10,000年前以降活動したもの、又は地震の再来期間が10,000年未満のもの (iii) 微小地震の観測により、断層の現在の活動性が顕著に認められるもの

2. 基準地震動S2の発生源としては、以下の事項を評価上考慮する。 (1) 上記1.(ii)を除きA級活断層に属するもの (2) B及びC級活断層に属し、50,000年前以降活動したもの、又は地震の再来期間が50,000年未満のもの

3. (1) 地震の再来期間(R年)は、歴史資料及び地震地体構造的な考慮に基づいて推定するが、わが国の内陸における活断層については、 R=10(0.6M-1)/S R:再来期間(年) M:マグニチュード S:平均変位速度(mm/年) によって推定することができる。 (2) 上記A、B及びC級活断層の分類は、次の平均変位速度により判断する。 A級 1≦S S:平均変位速度(mm/年) B〃 0.1≦S<1 C〃 S<0.1 (解説終わり) |

5.基準地震動の策定 (解説始まり) II. 基準地震動Ssの策定について (4) 震源として想定する断層の評価にっいて ①活断層調査は、 震源として想定する断層に関する評価を行うための基本となるものである.ので、敷地からの距離に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、 地表地質調査、 地球物理学的調査等を適切に組み合わせて十分な調査を実施することとする。特に、敷地近傍においては、精度の高い詳細な調査を行う必要がある。なお、敷地近傍の範囲は、「震源を特定せず策定する地震動」として策定される基準地震動Ssとの関係等を十分考慮して、 適切に設定することとする。 ②地震活動に関連した活褶曲、 活撓曲等にっいては、 活断層と同様に上記①の調査の対象とし、その性状に応じて震源として想定する断層の評価に考慮する。 ③断層の性状については、 それぞれの地域に応じ、 地下構造等を把握して適切に評価すべきである。 なぉ、 断層が不明瞭な地域において断層の性状から地震を想定する場合には、特段の留意が必要である。 ④経験式を用いて断層の長さ等から地震規模を想定する際には、 その経験式の特徴等を踏まえ、地震規模を適切に評価することとする。 ⑤活断層調査によっても、 震源として想定する断層の形状・評価を含めた震源特性パラメータの設定に必要な情報が十分得られなかった場合には、 その震源特性の設定に当たって不確かさの考慮を適切に行うこととする。 (解説終わり)

|

(記載なし) |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます