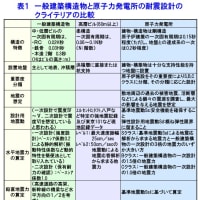

原子炉耐震設計審査基準(1/6)に続き比較表をまとめる。

|

項目 |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について (初期指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について (旧指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 (新指針) |

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則および解釈 |

|

発行年月日 |

昭和53年9月29日 原子力委員会 (1978年) |

昭和五六年七月二〇日 原子力安全委員会決定 (1981年) |

平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 (2006年) |

平成二十五年六月二十八日 原子力規制委員会規則第五号 (2013年) |

|

5.基準地震動の策定

(基準地震動の策定)

(基準地震動の策定)

(基準地震動の策定)

基準地震動の策定 の解説

基準地震動の策定 の解説

基準地震動の策定 の解説

基準地震動の策定 の解説

|

5 耐震設計評価法 (4) 基準地震動の評価法 原子炉施設の耐震設計に用いる地震動は、敷地の解放基盤表面における地震動に基づいて評価しなければならない。 敷地の解放基盤表面において考慮する地震動(以下「基準地震動」という。)は、次の各号に定める考え方により策定されていなければならない。

① 基準地震動は、その強さの程度に応じ2種類の地震動S1及びS2を選定するものとする。 (i) 上記基準地震動S1をもたらす地震(「設計用最強地震」という。)としては、歴史的資料から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が再び起こり、敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれのある地震及び近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震のうちから最も影響の大きいものを想定する。 (ii) 上記基準地震動S2をもたらす地震(「設計用限界地震」という。)としては、地震学的見地に立脚し設計用最強地震を上回る地震について、過去の地震の発生状況、敷地周辺の活断層の性質及び地震地体構造に基づき工学的見地からの検討を加え、最も影響の大きいものを想定する。 ② 基準地震動S1、S2を生起する地震については、近距離及び遠距離地震を考慮するものとする。なお、基準地震動S2には、直下地震によるものもこれに含む。 ③基準地震動の策定に当っては以下の各項を十分に考慮するものとする。 (i) 敷地及びその周辺地域に影響を与えた過去の地震について、そのマグニチュード、震央、震源、余震域及びその時の地震動の最大強さ(またはその推定値)と震害状況(構造物の被害率、墓石の転倒等を含む。) (ii) 過去の破壊的地震動の強さの統計的期待値 (iii) 地震のマグニチュード及びエネルギー放出の中心から敷地までの距離 (iv) 過去の観測例、敷地における観測結果及び基盤の岩質調査結果 ④ 上記により、基準地震動は、次のそれぞれが適切であると評価できるものでなければならない。

(i) 地震動の最大振幅 (ii) 地震動の周波数特性 (iii) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化

|

5.基準地震動の策定 原子炉施設の耐震設計に用いる地震動は、敷地の解放基盤表面における地震動に基づいて評価しなければならない。

敷地の解放基盤表面において考慮する地震動(以下「基準地震動」という。)は、次の各号に定める考え方により策定されていなければならない。

①基準地震動は、その強さの程度に応じ2種類の地震動S1及びS2を選定するものとする。

(1) 上記基準地震動S1をもたらす地震(「設計用最強地震」という。)としては、歴史的資料から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が再び起こり、敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれのある地震及び近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層による地震のうちから最も影響の大きいものを想定する。

(2) 上記基準地震動S2をもたらず地震(「設計用限界地震」という。)としては、地震学的見地に立脚し設計用最強地震を上回る地震について、過去の地震の発生状況、敷地周辺の活断層の性質及び地震地体構造に基づき工学的見地からの検討を加え、最も影響の大きいものを想定する。

② 基準地震動S1、S2を生起する地震については、近距離及び遠距離地震を考慮するものとする。なお、基準地震動S2には、直下地震によるものもこれに含む。

③ 基準地震動の策定に当たっては以下の各項を十分に考慮するものとする。 (1) 敷地及びその周辺地域に影響を与えた過去の地震について、そのマグニチュード、震央、震源、余震域及びその時の地震動の最大強さ(またはその推定値)と震害状況(構造物の被害率、墓石の転倒等を含む。)

(2) 過去の破壊的地震動の強さの統計的期待値 (3) 地震のマグニチュード及びエネルギー放出の中心から敷地までの距離 (4) 過去の観測例、敷地における観測結果及び基盤の岩質調査結果

④ 上記により、基準地震動は、次のそれぞれが適切であると評価できるものでなければならない。

(1) 地震動の最大振幅 (2) 地震動の周波数特性 (3) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化

|

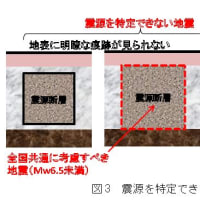

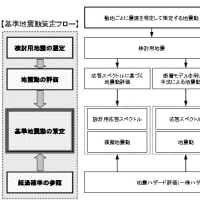

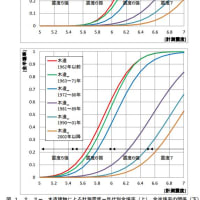

5.基準地震動の策定 施設の耐震設計において基準とする地震動は、 敷地周辺の地質 ・ 地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、 施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切なものとして策定しなければならない。 (以下、 この地震動を「基準地震動Ss」という。) (1)基準地震動Ssは、以下の方針により策定することとする。 '基準地震動Ssは、下記(2)の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び(3)の 「震源を特定せず策定する地震動」 について、 敷地における解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することとする。

(2)「敷地ごとに震源・を特定して策定する地震動」 は、 以下の方針により策定することとする。 ① 数地周辺の活断層の性質、過去及び現在の地震発生状況等を考慮し、さらに地震 発生様式等による地震の分類.を行つたうえで、數地に大きな影響を与えると予想される地震(以下、「検討用地震」という。)を、複数選定すること。 ② 上記①の「敷地周辺の活断層の性質」に関しては、次に示す事項を考慮すること。 i) 耐震設計上考慮する活断層としては、 後期更新世以降の活動が否定できないものとする。 なお、 その認定に際しては最終間氷期の地層又は地形面に断層による変位・変形が認められるか否かによることができる。 ii) 活断層の位置・形状・活動性等を明らかにするため、敷地からの距離に応じて、地形学・地質学・地球物理学的手法等を総合した十分な活断層調査を行うこと。

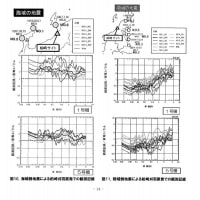

③ 上記①で選定した検討用地震ごとに、次に示すi)の応答スぺクトルに基づく地震動評価及びii) の断層モデルを用いた手法による地震動評価の双方を実施し、 それぞれによる基準地震動Ssを策定する。 なお、 地震動評価に当たっては、 地震発生様式、 地震波伝播経路等に応じた諸特性 (その地域における特性を含む。) を十分に考慮することとする。

i)応答スぺクトルに基づく地震動評価 検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応答スぺクトルを評価のうえ、それら を基に設計用応答スぺクトルを設定し、 これに地震動の継続時間、 振幅包絡線の 経時的変化等の地震動特性を適切に考盧して地震動評価を行うこと。

ii) 断層モデルを用いた手法による地震動評価 検討用地震ごとに、 適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定し、 地震動評価を行うこと。 ④ 上記③の基準地震動Ssの策定過程に伴う不確かさ(ばらつき)については、適切な手法を用いて考慮することとする。 (3) 「震源を特定せず策定する地震動」は、 震源と活断層を関連付ける・ことが困難な過去の内陸地殻内の地震にっいて得られた震源近傍における観測記録を収集し、 これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スぺク トルを設定し、 これに地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考感して基準地震動S sを策定することとする。

(3)「震源を特定せず策定する地震動」は、 震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、 これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スぺクトルを設定し、これに地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考感して基準地震動S sを策定することとする。

|

(第4条第3項 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を

5 第4条第3項に規定する 「基準地震動」 は、 最新の科学的・技術的知見を踏まえ、 敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、 地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとし、 次の方針により策定すること。 一 基準地震動は、 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」 について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること。 上記の 「解放基盤表面」 とは、 基準地震動を策定するために、 基盤面上の表層及び構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなく、 ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。 ここでいう上記の 「基盤」 とは、 おおむせん断波速度Vs=700m/s以上の硬質地盤であって、 著しい風化を受けていないものとする。

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想される地震 (以下 「検討用地震」 という。) を複数選定し、 選定した検討用地震ごとに、 不確かさを考慮して応答スペク トルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。 上記の 「内陸地殻内地震」 とは、 陸のプレー トの上部地殻地震発生層に生じる地震をいい、 海岸のやや沖合で起こるものを含む。 上記の 「プレート間地震」 とは、 相接する二つのプレートの境界面で発生する地震をいう。 上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込む(沈み込んだ)海洋プレート内部で発生する地震をいい、海溝軸付近又はそのやや沖合で発生する 「沈み込む海洋プレート内の地震」 又は海溝軸付近から陸側で発生する 「沈み込んだ海洋プレート内の地震 (スラブ内地震)」の2種類に分けられる。

なお、 上記の 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 については、次に示す方針により策定すること。 ① 内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、及び地震発生様式(プレートの形状・運動・相互作用を含む。)に関する既往の研究成果等を総合的に検討し、検討用地震を複数選定すること。 ② 内陸地殻内地震に関しては、次に示す事項を考慮すること。 )震源として考慮する活断層の評価に当たっては、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、 地球物理学的調査等の特性を活かし、 これらを適切に組み合わせた調査を実施した上で、 その結果を総合的に評価し活断層の位置・形状・活動性等を明らかにすること。 ) 震源モデルの形状及び震源特性パラメータ等の評価に当たっては、孤立した短い活断層の扱いに留意するとともに、複数の活断層の連動を考慮すること。 ③プレート間地震及び海洋プレート内地震に関しては、 国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構及びテク トニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行うこと。 ④上記①で選定した検討用地震ごとに、下記) の応答スペクトルに基づく地震動評価及び) の断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施して策定すること。 なお、 地震動評価に当たっては、 敷地における地震観測記録を踏まえて、 地震発生様式及び地震波の伝播経路等に応じた諸特性 (その地域における特性を含む。) を十分に考慮すること。

)応答スペクトルに基づく地震動評価検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応答スペク トルを評価のうえ、それらを基に設計用応答スペク トルを設定し、これに対して、地震の規模及び震源距離等に基づき地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動評価を行うこと。

) 断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価検討用地震ごとに、適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定し、地震動評価を行うこと。 ⑤上記④の基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ (震源断層の長さ、 地震発生層の上端深さ・下端深さ、 断層傾斜角、 アスペリティの位置・大きさ、 応力降下量、 破壊開始点等の不確かさ、 並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさ) については、敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮すること。 ⑥内陸地殻内地震について選定した検討用地震のうち、 震源が敷地に極めて近い場合は、 地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で、 震源モデルの形状及び位置の妥当性、 敷地及びそこに設置する施設との位置関係、 並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するとともに、 これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上、 上記⑤の各種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上で、 さらに十分な余裕を考慮して基準地震動を策定すること。 ⑦検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評価は、 最新の科学的・技術的知見を踏まえること。 また、 既往の資料等について、 それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、 参照すること。 なお、 既往の資料と異なる見解を採用した場合及び既往の評価と異なる結果を得た場合には、 その根拠を明示すること。 ⑧施設の構造に免震構造を採用する等、 やや長周期の地震応答が卓越する施設等がある場合は、 その周波数特性に着目 して地震動評価を 実施し、 必要に応じて他の施設とは別に基準地震動を策定すること。 三 上記の 「震源を特定せず策定する地震動」 は、 震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、 これらを基に、 各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペク トルを設定して策定すること。 なお、 上記の 「震源を特定せず策定する地震動」 については、 次に示す方針により策定すること。 ①解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペク トルの設定に反映するとともに、設定された応答スペク トルに対して、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮すること。 ②上記の「震源を特定せず策定する地震動」として策定された基準地震動の妥当性については、申請時における最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確認すること。 その際には、 地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動について、 確率論的な評価等、 各種の不確かさを考慮した評価を参考とすること。 四 基準地震動の策定に当たっての調査については、 目的に応じた調査手法を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによって、 調査結果の信頼性と精度を確保すること。 また、 上記の 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 及び「震源を特定せず策定する地震動」 の地震動評価においては、 適用する評価手法に必要となる特性データに留意の上、 地震波の伝播特性に係る次に示す事項を考慮すること。 ①敷地及び敷地周辺の地下構造 (深部 ・ 浅部地盤構造) が地震波の伝播特性に与える影響を検討するため、 敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、断層及び褶曲構造等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置及び形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評価すること。 なお、 評価の過程において、 地下構造が成層かつ均質と認められる場合を除き、三次元的な地下構造により検討すること。 ②上記①の評価の実施に当たって必要な敷地及び敷地周辺の調査については、 地域特性及び既往文献の調査、 既存データの収集 ・分析、地震観測記録の分析、 地質調査、 ボーリング調査並びに二次元又は三次元の物理探査等を適切な手順と組合せで実施すること。 なお、 上記の 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 及び「震源を特定せず策定する地震動」 については、 それぞれが対応する超過確率を参照し、 それぞれ策定された地震動の応答スペク トルがどの程度の超過確率に相当するかを把握すること。 (解釈の終わり)

|

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます