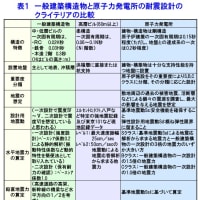

耐震設計指針の対比表は、各指針の文言の比較からそれら指針の変遷を明らかにするために作成した。

それと共に、各指針は当然、他の指針から独立しているもので無く、前指針の考えが、文言は消えても色濃く残っていると考えられるからである。

対比表は、「新指針」の項立て(項立て対比表参照)を基準にしており、他の指針では前後が逆転する場合もある。更に、新規制基準については、原子炉の安全性から見て、他に重要な規定もあるが、耐震に関する規定のみを抜き出して対比した。

|

項目 |

軽水炉についての安全設計に関する審査指針について (当初および初期指針)

|

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について (旧指針) |

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 (新指針) |

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 |

|

発行年月日 |

45原委第103号 昭和45年4月23日:1970年 (発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について 昭和53年9月29日:1978年) |

昭和五六年七月二〇日 原子力安全委員会決定 (1981年) |

平成18年9月19日 原子力安全委員会決定 (2006年) |

平成二十五年六月二十八日 原子力規制委員会規則第五号 (2013年) |

|

1.はしがき |

本指針は、まえがきに記述したような方針のもとに調査審議して作成したものであり、本指針が適用される範囲は、米国における原子力発電所一般設計指針のそれと異なり、原子力委員会の原子炉安全専門審査会が安全審査をするに際しての指針に限定され、原子炉の設計のための指針を意図したものではない。そして、本指針が内容とする全条は、軽水動力炉の安全審査上重要な事項について集約したものであり、本指針を満足すれば安全審査はこれをもってすべて足りるというものではない。また、申請がこれによらない場合があったとしても、理由が正当化されれば不可とされるものでもない。(1970年) 耐震安全性に関する審査指針については、昭和52年6月、本委員会が定めた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」にその基本が示されており、従来はこの基本方針に基づいて個別に詳細な審議が行なわれてきているが、このたび、安全審査の客観化をはかるため、これまでの安全審査の経験をふまえ、地震学、地質学等の知見を工学的に判断して審査指針を作成したものである。 なお、本指針は、今後さらに新たな知見と経験の蓄積によって、必要に応じて見直される必要がある。(1978年) |

本指針は、発電用原子炉施設の耐震設計に関する安全審査を行うに当たって、その設計方針の妥当性を評価するため、昭和53年9月、当時の原子力委員会が、安全審査の経験をふまえ、地震学、地質学等の知見を工学的に判断して定めたものである。

このたびは、静的地震力の算定法等について、新たな知見により見直すことが妥当であると考えられたため、静的地震力の算定法等について見直しを行ったものである。

なお、本指針は、今後さらに新たな知見と経験の蓄積によって、必要に応じて見直される必要がある。 |

本指針は、 発電用軽水型原子炉の設置許可申請 (変更許可申請を含む。 以下同じ。) に係る安全審査のうち、 耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性にっいて判断する際の基礎を示すことを目的として定めたものである。 従前の 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 (昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、 平成13年3月29日一部改訂。 以下、 「旧指針」・という。)」 は、昭和53年9月に当時の原子力委員会が定めたものに基づき、昭和56年7月に、原子力安全委員会が、当時の知見に基づいて静的地震力の算定法等にっいて見直して改訂を行い、 さらに平成13年3月に一部改訂したものであった。 このたびは、 昭和56年の旧指針策定以降現在までにおける地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積並びに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良及び進歩を反映し、旧指針を全面的に見直したものである。 なぉ、本指針は、今後の新たな知見と経験の蓄に応じて、それらを適切に反映するように見直される必要がある。 |

(原子力規制庁HP発表内容) 今回の新規制基準は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて策定されました。 ・地震や津波等の大規模な自然災害の対策が不十分であり、また重大事故対策が規制の対象となっていなかったため、十分な対策がなされてこなかったこと ・新しく基準を策定しても、既設の原子力施設にさかのぼって適用する法律上の仕組みがなく、最新の基準に適合することが要求されなかったこと などが挙げられていましたが、今回の新規制基準は、これらの問題点を解消して策定されました。 この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのものです。しかし、これを満たすことによって絶対的な安全性が確保できるわけではありません 。原子力の安全には終わりはなく、常により高いレベルのものを目指し続けていく必要があります。 |

|

2.適用範囲 |

そして、本指針が内容とする全条は、軽水動力炉の安全審査上重要な事項について集約したものであり、本指針を満足すれば安全審査はこれをもってすべて足りるというものではない。また、申請がこれによらない場合があったとしても、理由が正当化されれば不可とされるものでもない

Ⅲ 安全設計審査指針 1 定義 (5)「単一故障」とは、単一の事象に起因して、所定の機能が失なわれることをいい、単一の事象に起因して必然的におこる多重故障も含む。 2 原子炉施設全般 2.1 準拠規格ならびに基準 原子炉施設における事故の防止ならびにその結果の抑制のために、安全上重要かつ必須の系および機器の設計、材料選定、製作ならびに検査については安全上適切と認められる規格ならびに基準によるものであること。 2.2 敷地の自然条件に対する設計上の考慮 (1)当該設備の故障が、安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系および機器は、その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること。 (2)安全上重大な事故が発生したとした場合、あるいは確実に原子炉を停止しなければならない場合のごとく、事故による結果を軽減もしくは抑制するために安全上重要かつ必須の系および機器は、その敷地および周辺地域において、過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重を加えた力に対し、当該設備の機能が保持できるような設計であること。 (解説始まり) 2.2 敷地の自然条件に対する設計上の考慮 (1)の規定について ③「自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力」とは、対象となる自然条件に対応して、過去の記録の信頼性を考慮のうえ、少なくともこれを下まわらない苛酷なものを選定して設計基礎とすることをいう。 なお、自然条件のうちのそれぞれのものは、出現頻度、程度、継続時間等に関する過去の記録を参照にして設計上適切な余裕が考慮される場合には、必ずしも異種の自然条件を重畳して設計基礎とする必要はない。 (解説終わり) |

本指針は陸上の発電用原子炉施設に適用される。

しかし、これ以外の原子炉施設にも本指針の基本的考え方は参考となるものである。

なお、本指針に適合しない場合があってもその理由が妥当であればこれを排除するものではない。 |

本指針は、発電用軽水型原子炉施設(以下、「施設」という。)に適用される。しかし、 これ以外の原子炉施設及びその他の原子力関係施設にも本指針の基本的な考え方は参考となるものである。なぉ、許可申請の内容の一部が本指針に適合.しない場合であっても、 それが技術的な改良、 進歩等を反映したものであって、 本指針を満足した場合と同様又はそれを上回る耐震安全性が確保し得ると判断される場合は、 これを排除するものではない。 |

第一条 この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。 第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 一 「放射線」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)第二条第二項第一号 に規定する放射線をいう。 四 「設計基準事故」とは、発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。 七 「設計基準対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するために必要となるものをいう。 八 「安全施設」とは、設計基準対象施設のうち、安全機能を有するものをいう。 九 「重要安全施設」とは、安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの 十七 「多重性」とは、同一の機能を有し、かつ、同一の構造、動作原理その他の性質を有する二以上の系統又は機器が同一の発電用原子炉施設に存在することをいう。

|

|

3. 基本方針

|

2.3 耐震設計 原子炉施設は、その系および機器が地震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ、それぞれ重要度に応じた適切な設計であること。 |

3. 基本方針 発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない。

また、建物・構築物は原則として剛構造にするとともに、重要な建物・構築物は岩盤に支持させなければならない。

|

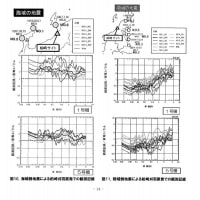

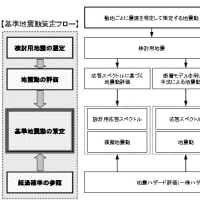

3. 基本方針 耐震設計上重要な施設は、數地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、 施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない。 さらに、施設は、 地震により発生する可能性のある環境への放射線による影響の観点からなされる耐震設計上の区分ごとに、 適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計されなければならない。 また、 建物・構築物は、 十分な支持性能をもつ地盤に設置されなければならない。 (解説始まり) I. 基本方針について (1) 耐震設計における地震動の策定にっいて 耐震設計においては、 「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、 施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動」 を適切に策定し、 この地震動を前提とした耐震設計を行うことにより、 地震に起因する外乱によって周辺の公衆に対し、 著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすべきである。 これは、旧指針の「基本方針」における「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこ.れが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない」との規定が耐震設計に求めていたものと同等の考え方である。 (2) 「残余のリスク」 の存在にっいて 地震学的見地からは、 上記(1)のように策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性は否定できない。 このことは、 耐震設計用の地震動の策定において、 「残余のリスク」 (策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、 あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク) が存在することを意味する。 したがって、施設の設計に当たっては、 策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を払い、 基本設計の段階のみならず、 それ以降の段階も含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識・しっっ、それを合理的に 実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。 (解説終わり)

|

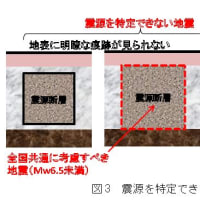

第二章 設計基準対象施設 (上記解釈の始まり) 第3条 (設計基準対象施設の地盤) 1 第3条第1項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができる」 とは、設計基準対象施設について、 自重及び運転時の荷重 等に加え、耐震重要度分類(本規程第4条2の「耐震重要度分類」 をいう。以下同じ。) の各クラスに応じて算定する地震力 (第3条第1項に規定する 「耐震重要施設」 (本規程第4条2のSクラスに属する施設をいう。) にあっては、第4条第3項に規定する 「基準地震動による地震力」 を含む。) が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計であることをいう。なお、 耐震重要施設については、 上記に加え、 基準地震動による地震力が作用することによって表面上のずれ等が発生しないことを含め、 基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていることを 2 第3条第2項に規定する 「変形」 とは、 地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物 ・構築物間の不等沈下、 液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変形をいう。このうち上記の 「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」 については、 広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、 局所的なものを含む。 これらのうち、 上記の 「局所的なもの」 については、 支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、 特に留意が必要である。 3 第3条第3項に規定する 「変位」 とは、 将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、 地盤に与えるずれをいう。 また、 同項に規定する 「変位が生ずるおそれがない地盤に設ける」とは、 耐震重要施設が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置された場合、 その断層等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれがあるため、 当該施設を将来活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認した地盤に設置することをいう。 なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できない断層等とする。その認定に当たって、後期更新世 (約1 2~1 3万年前) の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、 中期更新世以降 (約40万年前以降) まで遡って地形、 地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。 なお、 活動性の評価に当たって、 設置面での確認が困難な場合には、 当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、 安全側に判断すること。 また、 「将来活動する可能性のある断層等」 には、 震源と して考慮する活断層のほか、 地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、 支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。 (解釈の終わり) |

|

4. 耐震設計上の重要度分類 |

(解説始まり) 2.3 耐震設計 「重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ」とは、すなわち

Aクラス-その機能喪失が原子炉事故をひきおこすおそれのあるもの、および原子炉事故の際に放射線障害から公衆をまもるために必要なもの

Bクラス-高放射性物質に関連するものでAクラスに属する以外のもの

Cクラス-AクラスおよびBクラスに属する以外のものにより、建物、機器設備が分類されることをいう。 なお、Aクラスのうち原子炉格納容器、原子炉停止装置は、Aクラスに適用される地震力を上まわる地震力について機能の維持が出来ることを検討する必要がある。 (解説の終わり) ーーーーー以上ーーーーー 以降!!!!!! 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について 昭和53年9月29日 原子力委員会 による。

2) クラス別施設 上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 ① Aクラスの施設 i) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」(軽水炉についての安全設計に関する審査指針について記載されている定義に同じ。)を構成する機器・配管系 ii) 使用済燃料を貯蔵するための施設 iii) 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 iv) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 v) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な施設 vi) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に圧力障壁となり放射性物質の拡散を直接防ぐための施設 vii) 放射性物質の放出を伴なうような事故の際にその外部放散を抑制するための施設で上記vi)以外の施設 なお、上記Aクラスの施設中特にi)、ii)、iii)、iv)及びvi)に示す施設を限定してAsクラスの施設と呼称する。

② Bクラスの施設 i) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵しうる施設 ii) 放射性廃棄物を内蔵している施設、ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式によりその破損によって公衆に与える放射線の影響が年間の周辺監視区域外の許容被曝線量に比べ十分小さいものは除く iii) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により公衆及び従業員に過大な放射線被曝を与える可能性のある施設 iv) 使用済燃料を冷却するための施設 v) 放射性物質の放出を伴なうような場合にその外部放散を抑制するための施設でAクラスに属さない施設 ③ Cクラスの施設 上記A、Bクラスに属さない施設 |

4. 耐震設計上の重要度分類 原子炉施設の耐震設計上の施設別重要度を、地震により発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点から、次のように分類する。 (1) 機能上の分類

Aクラス…… 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており、その機能そう失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの、及びこれらの事態を防止するために必要なもの並びにこれら事故発生の際に、外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要なものであって、その影響、効果の大きいもの Bクラス…… 上記において、影響、効果が比較的小さいもの

Cクラス…… Aクラス、Bクラス以外であって、一般産業施設と同等の安全性を保持すればよいもの

(2) クラス別施設 上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。

① Aクラスの施設 i)「原子炉冷却材圧力バウンダリ」(軽水炉についての安全設計に関する審査指針について記載されている定義に同じ。)を構成する機器・配管系 ii)使用済燃料を貯蔵するための施設 iii)原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 iv)原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 v)原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な施設 vi)原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に圧力障壁となり放射性物質の拡散を直接防ぐための施設 vii)放射性物質の放出を伴うような事故の際にその外部放散を抑制するための施設で上記vi)以外の施設 なお、上記Aクラスの施設中特にi)、ii)、iii)、iv)及びvi )に示す施設を限定してASクラスの施設と呼称する。

② Bクラスの施設…… i)原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵しうる施設 ii)放射性廃棄物を内蔵している施設、ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式によりその破損によって公衆に与える放射線の影響が年間の周辺監視区域外の許容被曝線量に比べ十分小さいものは除く

iii)放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により公衆及び従業員に過大な放射線被曝を与える可能性のある施設

iv)使用済燃料を冷却するための施設 v)放射性物質の放出を伴うような場合、その外部放散を抑制するための施設でAクラスに属さない施設 ③ Cクラスの施設………… 上記A、Bクラスに属さない施設 |

4. 耐震設計上の重要度分類 施設の耐震設計上の重要度を、 地震により発生する可能性のある環境への放射線による影響の観点から、 施設の種別に応じて次のように分類する。 (1) 機能上の分類

Sクラス…一自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており、 その機能そう失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの、 及びこれらの事態を防止するために必要なもの、 並びにこれらの事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要なものであって、 その影響の大きいもの

Bクラス…一上記において、 影響が比較的小さいもの Cクラス…一Sクラス、 Bクラス以外であって、 一般産業施設と同等の安全性を保持すればよいもの

(2) クラス別施設 上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。

① Sクラスの施設 i) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」 (軽水炉についての安全設計に関する審査指針において記載されている定義に同じ。)を構成する機器・配管系 ii) 使用済燃料を貯蔵するための施設 iii)原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設 iv)原子炉停止後、.炉心から崩壊熱を除去するための施設 v)原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、 炉心から崩壊熱を除去するための施設 vi) 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、 圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 vii)放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設で上記vi)以外の施設

②Bクラスの施設 i)原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵しうる施設 ii) 放射性廃棄物を内蔵している施設。 ただし、 内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、 その破損による公衆に与える放射線の影響が周辺監視区域外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。 iii) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、 その破損により、 公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 iv)使用済燃料を冷却するための施設 v)放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、 Sクラスに属さない施設 ③ Cクラスの施設 上記Sクラス、 Bクラスに属さない施設

|

(地震による損傷の防止) (上記4条の解釈の始まり) 第4条 (地震による損傷の防止) 1 第4条第1項に規定する 「地震力に十分に耐える」 とは、 ある地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることをいう。 この場合、上記の「弾性範囲の設計」 とは、施設を弾性体とみなして応力解析を行い、施設各部の応力を許容限界以下に留めることをいう。また、この場合、上記の「許容限界」とは、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾性範囲に留まり得ることをいう 2 第4条第2項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度」 とは、 地震により発生するおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失 (地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。) 及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、 各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)をいう。設計基準対象施設は、耐震重要度に応じて、以下のクラス(以下「耐震重要度分類」 という。) に分類するものとする。

一 Sクラス 地震により発生するおそれがある事象に対して、 原子炉を停止し、 炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、 自ら放射性物質を内蔵 している施設、 当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、 これらの施設の機能喪 失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全 機能を支援するために必要となる施設、並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、 その影響が大きいものをいい、 少なくとも次の施設はSクラスとすること。 ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 ・ 使用済燃料を貯蔵するための施設 ・ 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、 及び原子炉の停止状態を維持するための施設 ・原子炉停止後、 炉心から崩壊熱を除去するための施設 ・ 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、 炉心から崩壊熱を除去するための施設・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、 圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設 ・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、 その外部放散を抑制するための施設であり、 上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設 ・津波防護機能を有する設備(以下「津波防護施設」という。)及び浸水防止機能を有する設備(以下「浸水防止設備」という。) ・敷地における津波監視機能を有する施設(以下「津波監視設備」という。) 二 Bクラス 安全機能を有する施設のうち、 機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さい施設をいい、 例えば、 次の施設が挙げられる。 ・ 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、 一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 ・放射性廃棄物を内蔵している施設(ただし、 内蔵量が少ない又は貯蔵方式により、 その破損により公衆に与える放射線の影響が実用発 ・発電用原子炉の設置、 運転等に関する規則 (昭和53年通商産業省令第77号) 第2条第2項第6号に規定する 「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。) ・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、 その破損により、 公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設 ・ 使用済燃料を冷却するための施設 ・放射性物質の放出を伴うような場合に、 その外部放散を抑制するための施設で、 Sクラスに属さない施設

三 Cクラス Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。

|

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます