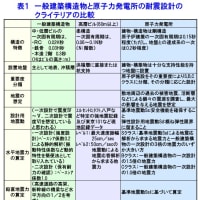

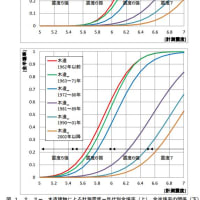

各種耐震設計審査指針を理解するためにもそれらの比較表(1/6~6/6)を作成した。

以下、地震工学に疎い、単なる機械技術者であった一人の感想を述べたい。

3.重要度分類について(対比表(1/6)参照)

(1)原子力発電所の各部分をそれら各部分の重要度で分類することは、一見、一般的に合理的な考えであるように思われる。当ブロガーは、誰も疑問を示さない重要度分類を原子力発電所に単純に適用することに疑問を提示したい。

例えば、事件発生の場合のトリアージとして、重症者、中症者、軽症者と分類して、資源(医師、看護士、病床等)の有効活用を図ることは合理的である。

それと同じように、原子力発電所を重要部、中重要部、軽重要部に分類し、その重要度に応じた資源(機材量、信頼度等)の調整を図ろうとするものである。

しかし、トリアージの場合と原子力発電所の場合と全く同じかというと、分類するという効果に違いがあることが分かる。

トリアージの場合、重症患者を優先したとしても、一般的にそれ以外の患者へサービスの時間的引き伸ばしの影響以外の影響は考え難い。その時間的引き延ばしの影響を考慮して分類されるものであろう。

しかし、原発の場合、原子力発電所の各部分は、人体に例えられるように複雑に絡み合い、単純に重要度分類に従い事態に対処することが最も原子力発電所の被害を低く抑えることができると言えるか疑問である。

第一に、机上では重要度分類ができても、一旦、事故が発生した場合、原子力発電所の事故の被害を最少にすると言っても、電力会社、政府、周辺住民の立場で違う。したがって、その立場で重要度分類が違ってくる可能性がある。

第二に、トリアージの場合と、重要部、中重要部および軽重要部が互いに複雑に絡まる点で異なる。その結果、最重要部に資源を集中すべしとすることが、原子力発電所の事故の終息を図る最善の策とならない場合が当然考えられる。

例えば、重要部の故障の足を引っぱている軽重要部の故障の解消が、最重要部の故障の早期解消になることも当然に考えられる。即ち、正常時の原子力発電所の重要度分類と異常時の重要度分類は異なる可能性があり、事故の防止、事故の解消の観点からの重要度分類が正しい分類とさえ言える。

具体的事例は、原子力発電所の細部に不明の当ブロガーは提示できないが、3.11で重要度分類が不適切であったことが明らかになった事例を採り上げたい。

「外部電源およびその関連機器」がCクラスに分類されていたことが3.11の事故の根本の原因であるということである。」

普通の感覚の人間であれば、外部電源が喪失すればメルトダウンになり、周辺住民を帰還困難者にしてしまう原子力発電所で、外部電源およびその関連機器を最低クラスのCクラス(一般の機器のクラス)で良いとする判断が信じられないであろう。

何と!!!、昭和45年の改訂版である昭和52年6月14日の安全設計指針の、指針9「電源喪失に対する設計上の考慮」で、

|

原子力発電所は,短時間の全動力電源喪失に対して,原子炉を安全に停止し,かつ,停止後の冷却を確保できる設計であること。 |

「ただし、高度の信頼度が期待できる電源設備の機能喪失を同時に考慮する必要がない」とする。

更に、その解説で、

|

長期間にわたる電源喪失は、送電系統の復旧または非常用ディーゼル発電機の修復が期待できるので考慮する必要はない。とする。(当ブログの「安全設計審査指針の対比表」参照) |

即ち、何の根拠もなく、SBOは考慮する必要が無いと言う。3.11の事故で非常用ディーゼル発電機が1号から5号原子炉に二台づつあったが、いずれも電源を喪失させた。辛うじて、5,6号原子炉の二台の非常用ディーゼル発電機の内の一台が運転を続け、5,6号機は事故を免れた。

また、新規制基準(平成25年)第33条7項で、

「非常用電源設備およびその付属設備は、多重性又は多様性を確保し、および独立性を確保し、~~~設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものであければならない」とし、その解釈にて、「十分な容量」とは、7日感の外部電源喪失を仮定しても、非常用デーゼル発電機等の連続運転により必要な電力を供給できることを言う。とする。

「外部電源がなくとも非常用電源がある」という発想(新規制基準でもそのような考えが踏襲され、むしろ、外部電源の重要度分類は最下級のCクラスのままで、非常用ディーゼル発電機を最上級のSクラスとしている)は、おかしい。非常用デーゼル発電機が原発事故の初期から故障することなく7日間稼動し続けるという保証はどこにも存在しない(非常用電源が多様性、多重性で連続運転する保証もない)。日本人の生命をそれら、多様性、多重性および独立性に掛けるべきでない。単なる、希望的予測に基づくものである。いくら大御用学者が、声を大にして言おうともそのことは変わらない。

外部電源は、いわば人体の各細胞へエネルギーを運ぶ血液輸送系に相当するほど重要な部分で、その重要度分類を最上級のSクラスとすることが防災の基本ではないか。経済的観点からそれができないなら原発は廃炉にすべきである。

(2)重要度分類に関連して、「多重性」、「多様性」および「独立性」という概念が安全設計審査指針(平成2年)および新規制基準(平成25年)に表れる(対比表(1/6)および設計審査指針対比表参照)。

非常用電源設備をSクラスとし、「多重性」、「多様性」および「独立性」を持たせれば、外部電源はCクラスのままで良いという構成になっている。

Sクラスであっても、絶対に機能が喪失しない訳ではなく、「多重性」、「多様性」および「独立性」を持たせれば、更に、Sクラスの安全性を高めるものでもない。

「多重性」、「多様性」および「独立性」という概念は、個々の機器および設備の、通常の経年劣化等による故障に対する対策(いわゆる単一故障原因に対する対策)では、有効性が計算で示すことができる。

しかし、地震、津波、火山噴火等に対してはその有効性は証明されていない、あるいは、保証されていない、むしろ、保証出来ないのである。

一見、工学的に妥当な対応であるかに見せるための、猫だましの策である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます