1)人間の同一感性の整備

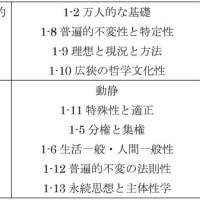

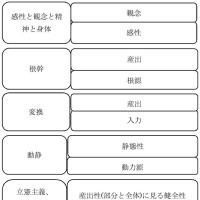

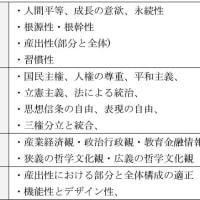

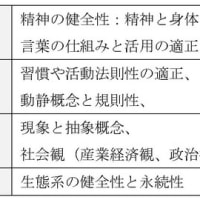

身近には、労使関係という焦点が社会関係の基軸焦点になり、使用者と労働者における対立と調和を図る上での適正をどのように見出すか。使用者側の力の推進策による事業の拡大と分配の増加の基調を強めるか、拡大志向よりも分配格差の縮小へ意識が注がれるかに大別される。親子関係、教師と生徒、労使関係、男女関係、経済と政治、中央と地方、大国と小国、自然と人間等々の力の大小による対立的な観点が起こり、社会性の発想や基調・志向性となって、二大的な勢力が生まれる。物質感覚と心理的情動性という因果性の割合や相関の適正を問い基準と過不足の具象的観点を起こし、拡大基調と分配の平等基調という発想の向かい方を生み、両者の違いへついて妥当性を引き出し調和と永続の軌道が模索される。リベラルや保守等と言う概念の二大志向性は、どこか不明瞭であり上述のような「生物物質性と心理的情動性」という根本的な観点から、消費生活や産業経済面、政治行政面と教育及び自然環境という大局的な観点と体系を浮かべて、各領域における適正化と領域観の適正を求める根源且つ包括性の理論の導出によって、長きを見据えた良性化の創造が進む。今日しばしば主張される「パワハラ」等と言う現象も、人間の根源性の観点をから、全体性の概念と文脈を起こして部分的焦点を絞り込み、どのような性格の現象であるか配置感覚が生まれる。物質的な力による弱者への強圧的な態度について、どのような正当性を充てられるか。行き過ぎた物質的な強要であり精神的な悪性を取り締まるべきだ等と言う判定が起こる。多くを稼いで皆に分配を回してあげている等と言う意識を強めるか。いやそんな限定的な人々によって富を作り上げられるものではなく、多様な個性の協働と共生により富の生産と永続を叶えるものであり、「そんなに威張るな」等と言う主張が分かれる。いずれの側に適正を見るか、一定の標準を示す概念を問い基準と過不足の判定について、同一性を狭める観点や体系の導出をもって、対立への適正化へ連なる。社会性の志向や生態系のあるべき中枢性について問い、長期的な適正像を浮かべ、中期や短期の想定の妥当性を引き出す創造力に及び、社会学や社会哲学、或いは、自然と社会を含む生態系の適正学等と言う領域観を起こし概念形成と適用を進める事に及ぶ。ごく限定性の高い社会関係の個別的な調和形成の観点と共に、どこの空間にも一定の同一性を作る欲求が起こり、「個別性と共通性と普遍性」なる概念と区分を備え丁寧な価値体系と力の行使を遂げる。これまでの学術的な成果として用いられる「保守やリベラル」等の概念では、どこか不十分な心象が強まる。生命観等の根源的な側面から人間の変わりづらい性質を映し、志向性の違いを表し標準的な適正化の答えを浮かべ具象的な観点を精査し、あまりに異なる志向性による二極構造の拡大へ対する調和形成や拡大志向と分配の適正を見出す方法が進められる。一定の落ち着きある人間の同一解を揃える試みが必要となり算式の整備が求められる。生滅不可分と最良の生、生物物理面と心理的情動性、平等志向性と生存性の引き上げ、主体性の適正、広く生態系の適正、持続可能な成長、永続思想等と言う文脈が形成される。過去の歴史における正負の体験について、より良き理論を導出する理論家や思想家なる分野の課題が絞り込まれる。これへの挑戦が「日本文化原論 真なる調和への道」等と言う著作と現れる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます