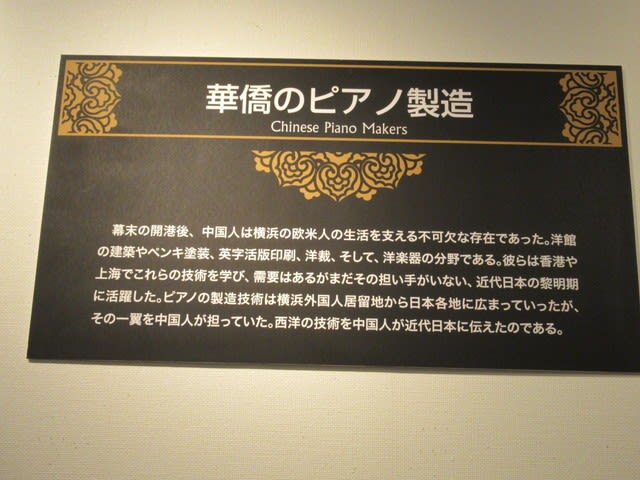

トムサン・テーラーの次は「華僑のピアノ製造」コーナー。解説にもあるとおり、西洋の建築、ペンキ塗装、洋裁などと同じように、洋楽器の製造も華僑が日本人に教えていった。 周ピアノ。  周興華洋琴専製所。 ≪浙江省鎮海県出身の周筱生は、上海のイギリス系楽器商S.モウトリィ商会でピアノの調律と製造の技術を身に着けた≫ ≪1911年、山下町123番地に周興華洋琴専製所を開業した≫ その後、堀ノ内町にも工場を設けた。山下町の店舗は関東大震災で失い、周筱生は亡くなってしまったが、息子の周譲傑が堀ノ内町でピアノを製造していた。 1945年4月の空襲で終焉。  脚が美しい♪  誰か「ウエルカム上海」を弾いてほしい♪  李ピアノ。  李兄弟ピアノ製造所。 ≪周家と姻戚にあたる李佐衡は、1904年頃、叔父周筱生を頼って来日した≫ ≪1920年頃に独立し、22年に弟の李良鑑とともに堀ノ内町に李兄弟ピアノ製作所を開いた≫ 開業した1年後には関東大震災で工場を失ってしまう。いったんは帰国したが、のちに横浜に戻って再興。 しかし、1945年4月の空襲で再び工場が被災。ここで李兄弟ピアノ製造所は終焉したという。  保存状態が良さそうだ。  毎日、1回くらい誰かが弾いてくれたらいいのになぁ。  横浜中華青年会で使われた楽器類。 ≪これらの楽器は粤劇(広東語による伝統劇)などで使われた。中国楽器の演奏や粤劇は主に中国生まれの一世と香港からの船員が担ったという≫ 昔、中華街で胡弓を買って独学で練習を始めたことがあるけど、続かずに挫折。  中国楽器に混じってマンドリンもある。 この楽器がどうやって日本に入って来たのか、ずっと考えている。一般的には比留間賢八が明治34(1901)年にヨーロッパから持ち帰ったのが最初と言われているが、もしかしたら華僑が最初だったのかもしれないね。  横浜中華青年会会館落成式(1948年)。彼らはどんな曲を演奏したのかなぁ。 楽器の話を書いていて、あれを思い出した。中華街パーキングに置かれている打楽器♪ 「志成」にあった連銅鑼 中華街パーキングに置かれた蓮銅鑼 雲鑼(うんら) 名前が分かった 大久保宙の雲鑼 その後の雲鑼 大久保宙さんを呼んだらどうかな。ここで彼の演奏を聴いてみたい♪  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

萬珍樓本店にあって、演奏も

聴けると(今現在はわからないですが)

耳にしたことがあります。

ですが、私は萬珍樓と聞いただけで

なんか怯んでしまってはいれません。

若いですね。子供の頃可愛がって貰いました。

酔華さん、有難う御座います。

あの近くにピアノ工場があったのですねえ。

しかも宝生寺の御住職が弾いてらしたとは!

その光景を思い浮かべてしまいました。

まっ、その分はコチラで振り返らせていたたきますね。

ご存じの方が写っているんですね。

日本の町内会には青年団というのがあったそうですが、

同じようなことをやっていたみたいですね。

住職がピアノ演奏ですか。

たまにこういう方がいますよね。

石川町の諏訪神社の宮司は横フィルとか。

千葉の某寺の住職がマンドリンの奏者とか。

そうですね。

萬珍楼にありますが、聴いたことはありません。

中華街では音楽関係の店や人が多いのだから、

集まってイベントをやればいいのにと、

前から思っていますが、

なかなか難しいようです。

おひとりさまがお勧めです。

そのあとは「一楽」ですか。

こちらは2~3人ならOKです。

成りました。もうお亡くなりになりましたが。

青年会の写真では弾いて無いです。

私の記憶では、梁さんが若い頃から胡弓を弾いてる

姿を見た事が無いので、タワレコのポスターに

起用された時は何でだろーと?思いました。笑)

枯れた中国人のお爺ちゃんって感じが良かったのかなぁ?

今、県を跨いで移動出来無いので、酔華さんに感謝してます。

観に行った気分に成りました。

観に行った気分になっていただき嬉しいです。

コロナが落ち着いたら県を跨いで来てください。