7月24日に引き続き、8月10-11日にも大菩薩移動運用を行った

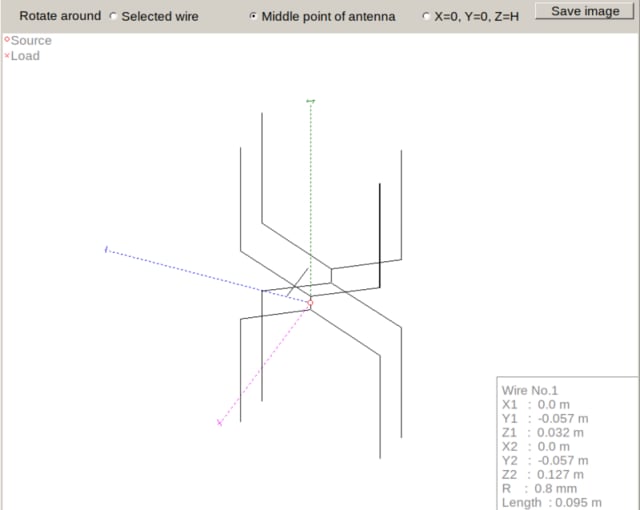

430MHzのアンテナは同軸コリニアの9段と15段を使用した。

9段は俯角(下向きの角度)5度

ここは関東平野まで約50kmあり俯角が深すぎるかと考えていた

40kmで主ローブが地上に到達する→少し角度が深い?

そこで角度を少し浅くした15段俯角3度程度を制作し使うことにした

【少しだけ解説】

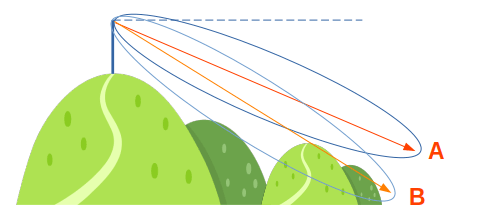

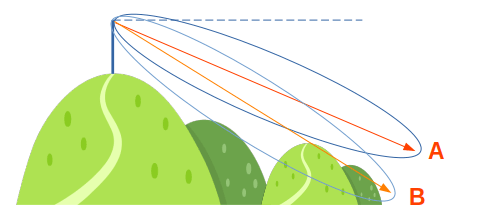

通常のGP系は下図のように俯角が無い、つまり水平方向が一番強い。山岳移動で垂直にアンテナを設置すると上側放射の電波は宇宙へ飛んでいく

標高が低ければ山岳移動局との交信に使われるが2000m近い山では上側放射は無駄だ

そこで山岳移動のアンテナは俯角を持たせるのが正解だ、概念は下図のとおりだ

「標高と飛ばしたい場所までの距離によってAまたはBのように設計する」

GPだけでなくビームアンテナも本当は同じだ

標高が1000mを超える山岳移動用に作成したのが今回の15段同軸コリニアだ。

また9段は15段の不感地帯用つまり近距離用アンテナとして開発した

関東平野で考えると

15段は主ローブ及び上下放射が関東平野に落ちるAタイプ、9段は上側帯域が関東平野に落ちるBタイプだ

というわけでAタイプとBタイプの違いを確認する移動運用だった

【初日は強風(最大20m超え)で9段同軸コリニアしか設置できなかった】

今回の設備

リグ:DJ-S47S(430MHz)4W、DJ-G7(1200MHz)1W

アンテナ:430MHz 9段同軸コリニア(俯角5度)、15段同軸コリニア(俯角3度)

ポール:8mグラスポール、4mケーブルキャッチャー

運用

8月10日は午前中は天候不良、午後からは強風のあいにくのコンディションだった。

それでもしなりの少ないケーブルキャッチャー4mを使用したので強風でもびくともしなかった

翌日11日は強風も収まっていたので8mのグラスポールを使用して15段同軸コリニアに交換

朝6:30から運用を開始した。最近は地上での運用でも途切れることなくコールを頂くので

出力はQRP4WではあったがメインCHに一回も行くことなく途切れずにお声がけ頂いた

先日の7月24日の運用も含めて200局余りのかたと交信を頂いた。

さて実験結果

100kmを超える局との交信比率

9段同軸コリニア 近距離用: 100km超え率 14/84=17.7%

最大165km 神栖市 八木スタック my 59

15段同軸コリニア 遠距離用: 100km超え率 16/64 = 25.0%

最大168km ひたちなか市 モービルホイップ my 51

155km 匝瑳市 GP my 59

下記の結果も踏まえ、それぞれのアンテナの特徴が出ているように思える

ちょっと複雑と言われた局(距離100km)

2日にわたってコールを頂く

船橋市マンション 9段コリニア 8/10 東向け固定3エレ his-my 55-56

15段コリニア 8/11 室内ホイップ his-my 59-59

「八木よりも室内ホイップの方がよいなんて複雑な心境です」と言われました

・そもそも私のアンテナが良くなった(Sで2)

・同軸コリニア⇔八木(特にエレメントの少ない)は相性が悪い

確かに室内ホイップの方がよく聞こえるとは・・確かにね

818のホイップから(距離98km)

こちらも2日にわたってコールを頂く

同じホイップアンテナでも・・・

栃木県下都賀郡 9段コリニア 8/10 室内ホイップ his-my 51-59 his 5W

15段コリニア 8/11 室内ホイップ his-my 31-59 his 1W

実は51ではなくて50の状態から5W⇒1Wなのできつかった。しかし語尾は取りにくいが話の内容はほぼ取れた

コールサインが一番取りづらかった

交信頂いた皆様、ありがとうございました

また、実験に伴い御使用アンテナの案内を頂き、ありがとうございました