街探”辻標”八十八か所巡り、旧市内東部エリア若林区にやってきました。

78番辻標「一本杉(いっぽんすぎ)/保春院前丁(ほしゅんいんまえちょう)」は、貨物線高架の先、若林区区役所前にあります

「一本杉(いっぽんすぎ)」

聖ウルスラ学院の敷地に、数百年を経た老杉があり、この付近を一本杉と呼んだといわれています

「保春院前丁(ほしゅんいんまえちょう)」

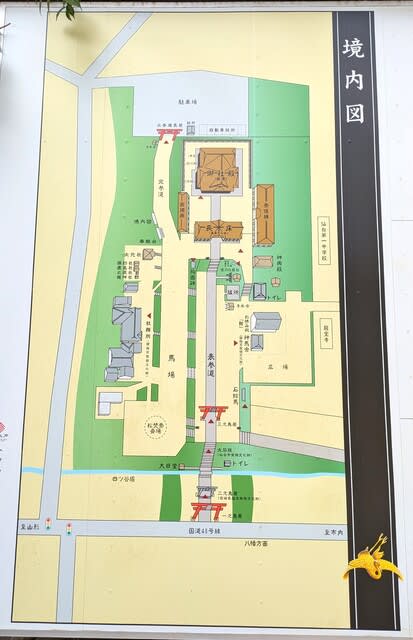

伊達政宗の御母堂の菩提所「保春院」が、貨物線高架の先にあります、保春院の13回忌に伊達政宗が建立した寺で、仙台七刹のひとつといわれていました

歴史ある古いエリア、縦横無尽に流れていた堀の名残が、散歩道「薬師高砂堀通り」となっています

聖ウルスラ学院の東側、うなぎ卸の「中嶋商店」があります、うなぎ弁当など店頭販売もあるようです(予約制)

「若林城跡」に向かいます

辻標とは別に、きっちりとした石碑が建ってました、今は宮城刑務所ですが、伊達政宗の隠居城と言われていた若林城、めぐらした塀の痕跡や石垣など、しっかり城の役目を果たしていたのでしょうね

81番「行人塚(ぎょうにんづか)/古城(ふるじろ)」

「行人塚(ぎょうにんづか)」

かつてこの場所に榎の老木の下に行人塚という小塚があり、広瀬川の水害を鎮めるために人柱になった行人(山伏)を祀るために築いた塚といわれています

「古城(ふるじろ)」

まさしく先ほどの若林城跡のことで、政宗の晩年の居城です、8年間にわたり使われましたが、政宗の死後、遺言により、堀一重を残し、廃され、周辺が古城と呼ばれました

静かな住宅街を抜け、区役所方面にもどります

「鞍配堀」でしょうか、今も活躍しています

一部暗渠となっている”七郷堀”を越えて区役所にもどりました

参考資料・引用

「辻標」 仙台市文化財パンフレット第三十五集 編集発行 仙台市教育委員会文化財課

「仙台城下の町名由来と町割」定価1,500円(税別) 著者 古田義弘 発行所 本の森