”会議を変える”の第4弾。 合意形成

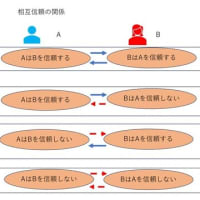

さて、いわゆる合意形成問題の話です。

あらゆる会議場面で出現することにも関わらず、いままで解決手法がファシリテーション技術でも明示されてこなかった感があります。

効率的に迅速に などと結論をはやめれば合意事項に納得感がなく、実行してもらえず。かといって、とろとろやっていては、問題先送りになり、問題がもっと悪化することもあるわけです。

いわば参加者が共通して納得できる ”合意ポイント”や”合意形成方式”をフレーム化しておく必要があると思います。つまり、複数の中から1つを選択していく場合には、トレードオフ(あちらを立てればこちらが立たずの状況)の要素があるので、それを定量的に点数化するなり、2軸で評価し、プライオリティを可視化する方法です。プライオリティを1軸でしか判断できないと、思考停止に陥りますね。日本人は視聴率や偏差値、進学率、就職率というように、ひとつの軸で価値判断しやすい傾向があると思うので、もっと多様で多次元の判断ができるようにならなければまずいと思っています。

「日産 驚異の会議」では、このツールとして、系統図、親和図、ペイオフマトリクスなどのワークシートが用意されており、そのフォームに沿って、原因追及したり、関連する事項をまとめたり、解決策の優先順位を決定するとしています。これらの詳細については、書籍を見ていただければと思います。

「日産 驚異の会議」には書いてありませんでしたが、合意決定場面でカオス的要素が強いのであれば、問いの再定義をすべきだと思います。もっと上位の全員が合意できるランクを”そもそも”から探す必要があります。

そして評価の軸をどこに載せるか?

いままでは会社業績(売上や時価総額など)に偏りすぎていました。

しかし、お客さんの満足度ももちろんのこと、その会社で働く社員にとっても仕事のやりがいなどの評価軸など、もっと根本にある評価軸と社員が共通して持てる”スローガン”的なものが必要ですし、共有されていることが大事なのでしょう。

さて、いわゆる合意形成問題の話です。

あらゆる会議場面で出現することにも関わらず、いままで解決手法がファシリテーション技術でも明示されてこなかった感があります。

効率的に迅速に などと結論をはやめれば合意事項に納得感がなく、実行してもらえず。かといって、とろとろやっていては、問題先送りになり、問題がもっと悪化することもあるわけです。

いわば参加者が共通して納得できる ”合意ポイント”や”合意形成方式”をフレーム化しておく必要があると思います。つまり、複数の中から1つを選択していく場合には、トレードオフ(あちらを立てればこちらが立たずの状況)の要素があるので、それを定量的に点数化するなり、2軸で評価し、プライオリティを可視化する方法です。プライオリティを1軸でしか判断できないと、思考停止に陥りますね。日本人は視聴率や偏差値、進学率、就職率というように、ひとつの軸で価値判断しやすい傾向があると思うので、もっと多様で多次元の判断ができるようにならなければまずいと思っています。

「日産 驚異の会議」では、このツールとして、系統図、親和図、ペイオフマトリクスなどのワークシートが用意されており、そのフォームに沿って、原因追及したり、関連する事項をまとめたり、解決策の優先順位を決定するとしています。これらの詳細については、書籍を見ていただければと思います。

「日産 驚異の会議」には書いてありませんでしたが、合意決定場面でカオス的要素が強いのであれば、問いの再定義をすべきだと思います。もっと上位の全員が合意できるランクを”そもそも”から探す必要があります。

そして評価の軸をどこに載せるか?

いままでは会社業績(売上や時価総額など)に偏りすぎていました。

しかし、お客さんの満足度ももちろんのこと、その会社で働く社員にとっても仕事のやりがいなどの評価軸など、もっと根本にある評価軸と社員が共通して持てる”スローガン”的なものが必要ですし、共有されていることが大事なのでしょう。