咲きしより かねてぞ惜しき梅の花

ちりののわかれは 我が身と思えば

源実朝

梅の花が咲いたときには、もう既に

散る時を惜しまなければ

ならないのか私の未来と同じだ。

(我流訳)

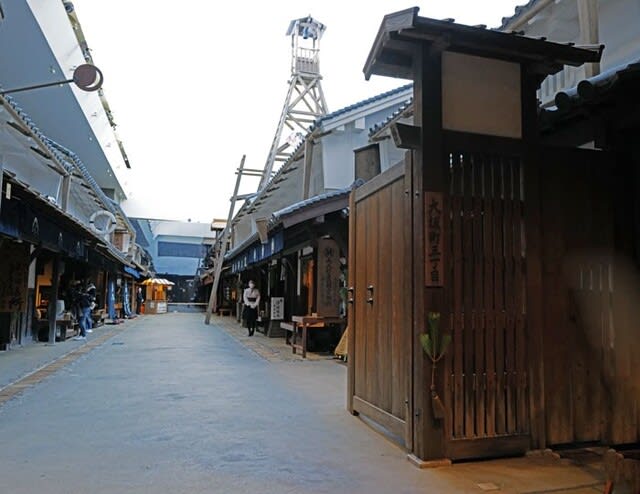

大阪城公園梅林園の梅の木には

数枚の梅の和歌がぶら下がています。

その中の一句が源実朝

詠んだこの句です。

長男、源頼家は源頼朝と北条政子の間の生まれた

子で頼朝の死後、第2代征夷大将軍となりますが

実の祖父、北条氏に暗殺されます。この話は

、岡本綺堂作”修善寺物語”で

歌舞伎にも映画にもなりよく知られています。

次いで次男の源実朝が第3代征夷大将軍となり

さらに武士としては最初の右大臣の官位までの登りつめます。

しかし官位についた翌年27歳で暗殺されます。

これを考えると実朝が身を削って詠んだのが

この句かと思うとひときわ心打たれます。