どうも。

禿げてきました。

経営破綻したタイ航空の株を少しですが買いました。

当然、そんな株は売られまくっていて今1株あたり3バーツ(1バーツ=日本円で3.5円)。

なんで1株10円くらいですか。

6500株を買ってます。

タイ航空はいわゆるフラッグ・キャリアと呼ばれるタイの第一の航空会社なので、おそらく国として潰すようなことはないかと。

伸るか反るかで、潰れたら全部パァですが、再建する方向になれば倍くらいになると思ってます。勝手に。

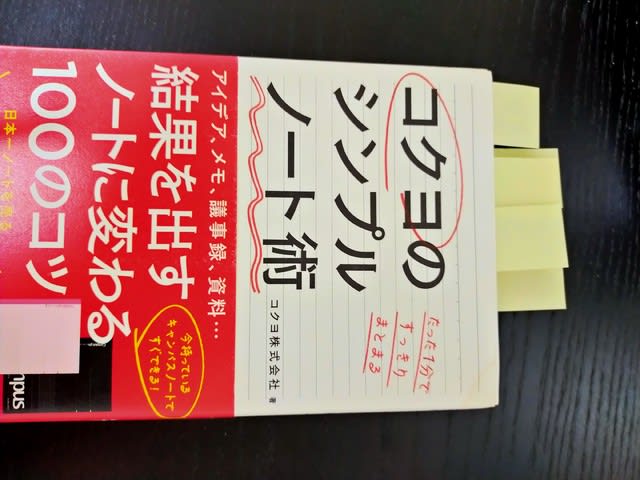

それで似たような状況であったJALの過去の復活劇をあらためて確認してみようと、この本を借りました。

日本のフラッグ・キャリアで過去に経営破綻したJALも経営状況は親しいものがあり、タイ航空も当然参考にするであろうと。

まず本の感想の前に、読んでわかったことがありまして。

JALって会社更生法を適用して、一回倒産してから再建していたんですね。

つまり既存株を一旦無かった事にして、別で新株を発行して再建してたってことですよ。

えーと。

タイ航空が同じ道を辿ったら私の買った株は紙クズとなりますね。やばいですね。

さて本の感想ですが。

当時、日本でも最高レベルの経営者である稲盛和夫さんがJAL再建の責任者としての実績を詳細に記されております。

京セラという会社を一代で築き、現AUのもととなるKDDI(第二電電)を起ち上げた稲盛さんの経営哲学というのが、宗教観や倫理観を語るようなまさに哲学に基づいているのがわかります。

またアメーバ経営という各事業部におけるグループ単位で採算を算出し、各社員レベルで採算性を意識するような仕組みの実践された様子がよくわかりました。

ただ経営者目線で書かれていますが、JALの社員はとまどったでしょうね。

なにせ1万6000人の従業員1/3をリストラしたこと、花形職務の既得権益を取っ払ったことなどなど、すごい大鉈を振るってます。

大企業における経営の大転換は、苦労という言葉ではとても片付けられないであろう混乱に近いものであったかと思われます。

特に現場は。

ただ実際に、今現在では十二分に再建したJALがあるわけで、この大転換が結果的には成功に導いたのでしょう。

いやー、JALの再建の凄まじさ知ると、タイ航空が再建できるのいよいよ怪しくなってきました。

かなり紙くずに近い株券を抱えながら今後の状況を見守ってまいります。

頑張れタイ航空!