本年もこの日がやってきた。

かつての偉大な音楽家の芸風を偲び,彼の残した遺産に虚心に耳を傾ける日でもある・・・。

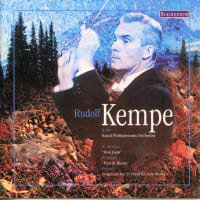

ルドルフ・ケンペ(1910.6.14-1976.5.11)。

ドレスデン近郊のニーダーボイリッツに生まれ,チューリッヒに没したドイツの名指揮者である・・・。

ケンペは,我が国での印象とは裏腹に,極めてレパートリーの広い指揮者であったが,彼の音楽の本質がやはり独墺系の楽曲に有ったことは否めない。

バッハに始まり,モーツァルト-ベートーヴェン-シューベルト-シューマン-ブルックナー-ブラームス-R・シュトラウスという縦の系譜こそがレパートリーの中核であり,いずれも残された録音は名演と言うに相応しいものばかり・・・と述べても過言ではないだろう。

中でも,ブラームスはケンペにとって,R・シュトラウスと共に重要な作曲家であったことは間違い有るまい。

そのブラームスが,1981年に3年の歳月をかけて完成させたピアノ協奏曲第2番変ロ長調。

ブラームス48歳。

まさに円熟期の作であるのだが,ケンペには1つだけこの曲の録音が残されている。

1973年9月にロンドンのアビーロードスタジオで,オーストリア系アルゼンチンのピアニスト,ブルーノ・レオナルド・ゲルバーと協演したものである(英EMI)。

バックはロンドンのロイヤルフィルハーモニー。

確かLPは翌74年の発売で,その当時の演奏評を後年某オーディオ誌で読んだ記憶があり,どの評論家の筆かは定かでないが,芳しくない内容だったと記憶している。

全体に遅めのテンポは指揮者の指定だろうが,緊張感の無い云々・・・といったものであった。

ディジタルリマスターによるCD復刻は1990年に行われた模様だが,私が入手したのは2005年に再発されたもので,ゲルバーの独奏で74年と76年に収録された同じくブラームスの第2ラプソディ(名曲だ!!)とワルツ集がフィルアップされていた(今は残念ながら廃盤の憂き目に遭ったようだ・・・)。

冒頭の伸びやかなホルン独奏。

鼻につかない程度の微妙にして絶妙なヴィブラートは名手アラン・シヴィルだろうか・・・。

それに絡む独奏ピアノの柔らかなアルペジオと豪壮なアイガング。

そして続くトゥッティ(全奏)の第一主題と弦楽のユニゾンによる流れるような第二主題が呈示されるあたりから,既にどっぷりとブラームスの世界に浸りきる。

四楽章で構成されるこの異例の協奏曲の第二楽章は,何と交響曲同様スケルツォ(諧謔曲)が挿入され,ピアノとオケがパッショネートに丁々発止と渡り合う全編の白眉とも言うべき場面だが,決して煽情的な演奏ではなく節度立った響きが顕在し,ブラームスがこの曲に込めたと思われる内面に秘めたる情熱の吐露は存分に行われる。

続く第三楽章は,ブラームスが終生愛した南国イタリアへの印象と旅情を綴った銘品で,冒頭の主題呈示がチェロ独奏により美しい夜想曲のように奏でられ,ソレントやカンパーニャの浜辺に打ち寄せるさざ波のような趣がある。

終盤,チェロ独奏による主題が回帰しフルートが抜けるように輝かしい音色で絡むあたりは,そのバランスと音程が絶妙であることに改めて感じ入る。

木管楽器の奏者は総じて耳がよいと言われるらしいが,ケンペ自身キャリアの初期は,ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のオーボエ奏者だったことを考えると(当時,ブルーノ・ワルターが常任指揮者,シャルル・ミュンシュがコンマス,フランツ・コンビチュニーが主席ヴィオラだったらしい・・・),抜群の音程感とバランス感覚を持ち得た指揮者だったのだろう・・・。

ブラームスが愛した南オーストリアのペチャッハやザルツカンマーグートのバート・イシュルといった風光明媚な保養地,そしてイタリアの明るい風物が霊験感となったと思われる軽やかな終曲は,しんねりむっつりといった印象が強いこの作曲家の陽の部分を如実に示した傑作であるが,出だしの軽やかな弾き出しと幸福感に満ちた第一主題呈示,そして全曲が明るく大らかに結ばれるコーダまで,情緒に流されずそれでいて情感に満ちたブラームスの音楽を満喫できる・・・。

オケの音色が明るすぎて異質とか,弦楽合奏の響きが厚みが足りないとか言う無かれ。

当時のロイヤルフィルのベストパフォーマンスを引き出したとも言うべき演奏の魅力の前には,そんなことは些末に過ぎまい。

それよりも,独墺音楽の伝統と神髄を十二分に弁えた名手が,若き共演者の情熱を受け止めた演奏に,虚心で耳を傾けるべきであろう・・・。

この曲の録音では,若き日のアシュケナージが盟友ともいうべきメータと協演した(珍しくロンドン響)瑞々しい演奏(68,Decca)や,ホリーニの強靱な音色をアバドとウィーンフィルががっちりと受け止めた仄かな明るさを漂わせた演奏(76,DG)がお気に入りだったのだが(勿論名盤の誉れ高いバックハウスやゼルキンといった往年の大家のものも,意外なところではアンドレ・ワッツとかも・・・),その二つの録音の間に位置するゲルバーとケンペによる演奏もその一つとなった・・・。

「解釈をする際の,曲を体得する作業は,追創造的過程であり,自己の感情を,音楽の中からおのずからに湧き出てくるものと常に比較しつつ調整しなくてはならない。最も大切なことは,演奏者と作曲家の感情の一致である。これは確認できないが,その瞬間は直感される。この直感は解釈の段階で得なければならない。演奏の段階では遅すぎる。演奏に先立って,自分の感情ができあがった由来と,それをオーケストラと聴衆に向かってどのように伝達するかを,自ら知っていなければならない。その感情を聴衆の心の中に呼び起こすために必要な技術的操作を,詳しく前もって心得ておく必要がある。」

~ルドルフ・ケンペ(尾埜善司著「指揮者ケンペ」芸術現代社刊より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます