:::::

中村 達

Toru Nakamura

シニア・アドバイザー コーポレート戦略部門 兼 事業開発部 兼 頂拓投資諮詢(上海)有限公司 総経理

職歴

1981年に㈱トーメン(現、豊田通商㈱)に入社し、食料本部勤務。

その後、1992年より Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本社、1996年よりTomen(America)Corp.シカゴ支店、1998年より㈱トーメン食料本部、2003年より東棉(北京)駐在事務所に勤務。

以後、東棉(北京)(大連)駐在事務所所長、東棉天津有限公司 総経理を経て豊田通商㈱との合併。

2006年より豊田通商(天津)有限公司 副総経理に就任。

2008年より豊田通商㈱食料本部食品部、食料事業部に勤務。

2013年にサンヨー食品㈱に入社し、海外事業部勤務。

2014年にフロンティア・マネジメント㈱に入社し、マネージング・ディレクターに就任。

2015年3月にフロンティア・マネジメント㈱の中国現地法人であるFrontier Management (Shanghai) Inc.(100%子会社)の董事に就任し、2015年9月にFrontier Management (Shanghai) Inc.の総経理に兼務就任。2019年4月にシニア・アドバイザーに就任。

専門

中国市場、食料品業の事業戦略、経営管理、M&A

学歴

北海道大学農学部卒業

:::::

中国においては、EC、O2O(Online to Offline)、ライブコマースのニューリテール、新国産ブランド支持と、これまでミレニアル世代からZ世代が中心となって消費をリードしてきた。

一方で、人口減少が始まり、急速な高齢化が進んでいく中国社会。

今後、市場はどのように変化するのか、新たな消費動向と課題を考察する。

〇全人代での高齢者対策

今年2月、中国湖北省武漢市が高齢者の医療補助削減を打ち出したところ、

対象者による大規模デモが発生した。

2022年10月の習3期体制を決める共産党大会に学生たちが抗議を繰り広げた「白紙運動」になぞらえ、新たな国民の動きとして「白髪運動」と呼ぶ報道もあった。

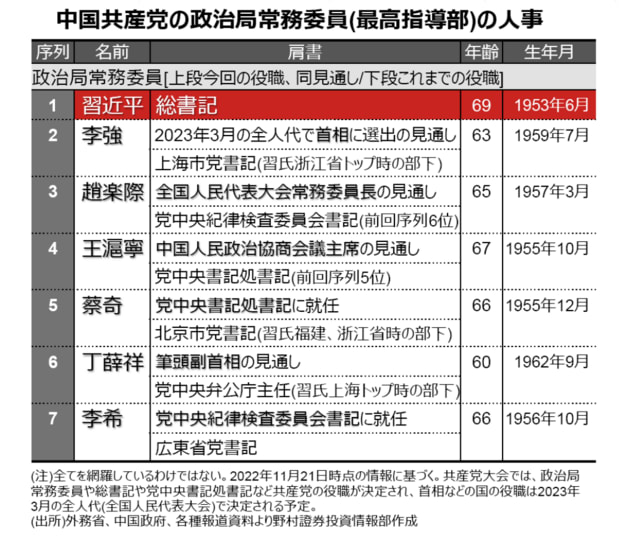

呼応するように、3月5~13日に開催された第十四期全国人民代表大会(全人代)の中で、習近平総書記をトップとする新指導体制と共に組織改編が発表されている。

<

>

その中のひとつに、高齢化政策を民生部(社会、行政事務の管轄で日本の総務省に近い)に統一し、基本介護サービス、高齢者向け事業の発展に向けた調整、職責の強化を行うとある。

毎年、国営の中国中央電視台(CCTV)で 「3.15晩会」が報道される。

これは国民の生活安全を脅かす企業の不正を暴く主旨で、食品、日用品の規格虚偽などを実名で報道する恒例の番組である。今年は全人代終了後の報道となった。

今年も不正表示商品、旅行、農業などと共に、高齢者関連の詐欺ビジネスが問題視された。

ひとつはライブコマースを使ったもの、もうひとつは無料で端末を渡して虚偽の広告を流したうえで、健康を求める高齢者に「神薬」として虚偽商品を売りつける商法だった。

番組では、弱い立場の高齢者を守るように、と強いメッセージを発信している。

しかし、元来の主旨とは違うのだが、個人が「未富先老」と富を得る前に年老いてしまったことを卑下するように、果たしてすべての高齢者が「知識がなく、騙されやすく、生活苦」な存在といえるのだろうか(注:中国では1982年にこの「未富先老」という言葉が使われた。

これは、豊かになる前に老いる=労働力の不足とともに高齢者社会になるという意味であり、それ以前に鄧小平が提唱した「先冨論」=先に豊かになったものが、貧困を助ける社会=が実現しない将来への警鐘でもある)。

〇中国内の「高齢者」 所得格差も大きく

中国労働法では、労働者の退職年齢は男性60歳、女性55歳(工員は50歳)と定められ、年齢に達すれば会社側は経済補償金の支払い義務なく労働契約を解除できる。

中国の現在の平均寿命は78.2歳(2021年時点)だが、70歳を超えた1996年から年々伸びているにもかかわらず、退職年齢規定は変更されていない。

人口減少が取りざたされた2022年末の人口構成は下図の通り。

<

下記URL

参照

>

中国の高齢者権益保障法では60歳以上を高齢者に属すと規定しているが、WHOの規定では65歳以上となり、また65歳以上の人口比が7%を超えると高齢化社会、21%となると超高齢社会という。

中国では今後、2035年に20歳以下の人口比率が20%以下となり、

65歳以上が20%以上との予測もある。

なお、2021年6月に発表された「社会保障の第十四次5か年計画」では、年金受給年齢の引き上げの4原則が記載されている。

具体的な実施時期、方法については今後検討されることとなるが、

5年以内に60歳を迎える中国国民は、年金を受給できず困窮生活に向かう恐れがあるのだろうか。

1人当たりGDPが12,732.55米㌦(2022年ベース)の中国だが、所得格差の大きさは知られている通りである。

<<<

★★★★筆者:中村 達 氏:は、

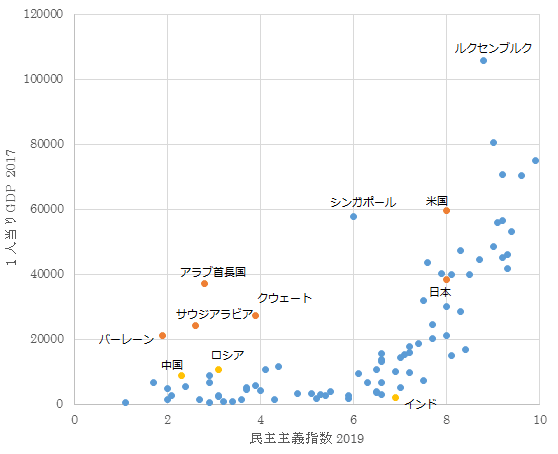

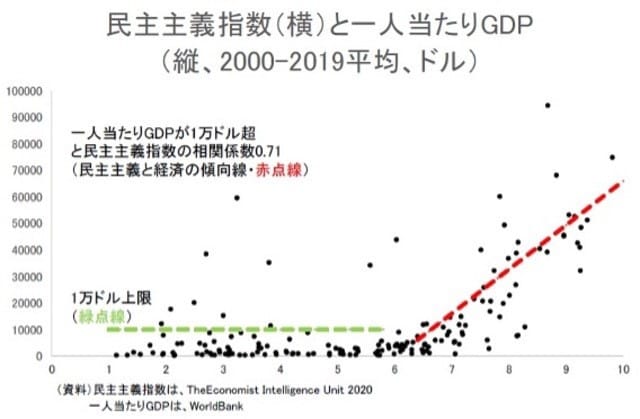

には「民主主義指数約2の中国は一人当たりGDP1万ドル上限の指摘」に対する検証が求められる。

>>>

2022年の可処分所得でみても、全国平均は36,883元(約73万円)だが、上位2都市では北京77,415元(約155万円)、上海79,610元(約160万円)となり、地域平均値でこれだけの差が出ている。

高齢者世代でも大きな差があり、経済活動に参加している人口も少なくない。

〇「銀髪族」経済の拡大

定年間近以降の世代を総称して「銀髪族」という。

対象年齢も調査によってばらつきがあるので、ここでは60歳から銀髪族としてみる。

彼らの消費購買による経済規模は2021年で5.9兆元(約118兆円)と見られ、直近5年間のCAGR(年平均成長率)は25.6%となる。

〇銀髪族のオンラインへの移行

〇購買商品から見るライフスタイル

〇養老関連市場の拡大

〇銀髪族の時代背景

〇再就職を求める層

〇高齢者ビジネスの継続性

<

下記URL

参照

>

〇まとめ★★★★

- 中国では人口減少に入るとともに、高齢者数が日本を上回るスピードで増加していく

- 自己投資と高い日常消費ニーズを持つ層が、銀髪経済と養老産業の拡大のエンジンとなる

- 多種多様な分野で再就職に臨む高齢者により、消費活動だけでなく、子女の資金負担が一部軽減される

- 高齢者消費ニーズに、日本の製品やノウハウの提供チャンスが生まれる

- 消費に回らない高齢者人口も増加していき、政府や勤労者の負担増大に対する施策と、養老市場を産業とする課題が残されている。

<<<

★★★★★実績:2023年-2003年=20年間・・・

【】

中国のハニトラに気を付けろ!引っかかった議員は数知れず?ー8分ー2022/12/09 髙橋洋一チャンネル

https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/78b81a258a93b6550ac95553c11f5dac

https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/78b81a258a93b6550ac95553c11f5dac

>

・・・トラップされた親中派経済人か

【】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます