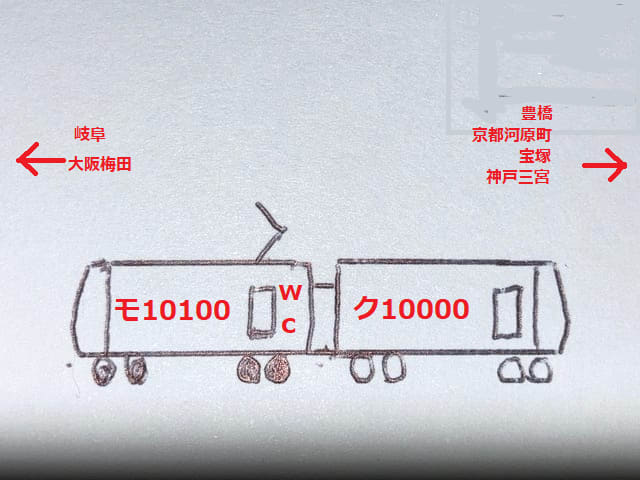

こんばんは、ミュースカイが登場して間もなく20年が経とうとしていますが、以前、車両を置き換えるのに全て共通化しようという案を出しました。

今回の置き換え車両のメインコンセプトは「アメリカン・ヴィンテージ」です。

今回は外観とカラーリング、なぜ阪急との車両共通化なのかを話していきたいと思います。

私自身絵の才能がないので掲載するのもはばかられるほどのヘタクソな絵ですが、ご勘弁ください。

外観上はかつてアムトラックで活躍していたメトロライナー電車です。

正面から見るとその丸パクリですが、細部を見るとどこか日本仕様になっていたり、新技術が入っていたり、どこかアメリカらしさが潜んでいるところを目指して描いております。

ここからは阪急とは切り離して話しますが、1960年代から80年代の日本にとってアメリカは憧れの国でした(80年代中ごろになるとその憧れは徐々になくなっていったが)。

愛知県も自動車産業を中心としてモノづくり産業で発展を遂げていきました。

当時の愛知県民がその頃のアメリカに憧れていたのかはわかりませんが、1960年代の愛知県はもとより日本とアメリカが似たような夢や希望を持っていた時代でした。

そのために日本とアメリカがそれぞれぶっ飛んだものを作っていました。

それが今では法律や安全面などでそのような物を作るのが困難になっていきました。

名鉄も小田急も前面展望車をほぼ作らなくなったのもそのような理由があるのだろうと思います。

そう考えるとその限られた範囲、名鉄という企業が車両を今後どのようにしたいかを一個人なりに理解し、その限られた中でどのように人を引き付けられる車両にしていったらいいかを考え出した案がメトロライナーのような車両です。

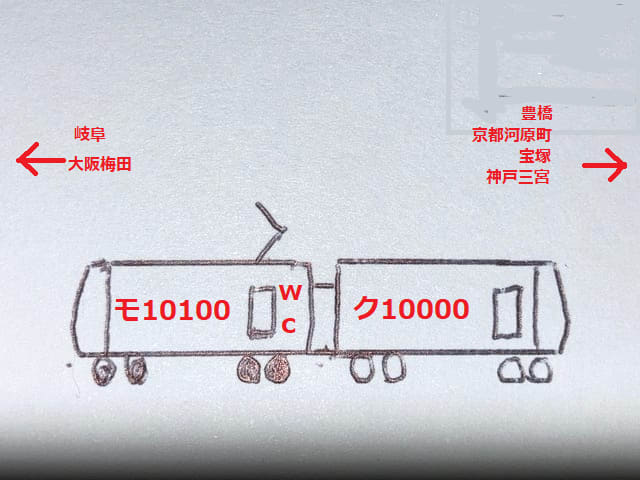

上の絵は名鉄と阪急の車両にしておりますが、メトロライナーの丸パクリ感を出しつつも名鉄と阪急のそれぞれの個性を残してあります。

なぜここで名鉄と阪急を引き合いに出しているかと言うと、名鉄と阪急(京都線用は除く)車両寸法が最も近いからです。

阪急標準車体寸法は「19000×2750×4095」で、阪急車でも車体幅は2730mmなので、名鉄も特例であればこの寸法での投入も出来るのではないかと思います。(ただし、新阪急標準車体寸法化が完了するとこの案は頓挫するか今度は名鉄が車両限界拡幅をしなければならなくなるが、名鉄とほとんどの関西私鉄との車体共通化は期待できる)

と言っても、当然軌間が違うため、これも台車さえ履き替えれば問題がないように共通化させます。(台車を狭軌と標準軌の違い以外極力共通化させる、名鉄車は空気ばねの位置を標準軌対応にする等)

以上のことは一般車同士にも言えることです。

当然上記の特別車も名古屋市交通局や阪急などと同じタイプの可動式ホーム柵を設置しようとするなら現在名鉄が所有している特別車はすべて置き換えなければならず、名鉄の特別車にも一般車とほぼ同じ寸法の投入が必要になります。

車両のコストダウンを考えるなら大手私鉄同士車体共通化を図り、寸法も出来る限り同一にしたほうがいいと思います。

ちなみに鉄道ファンなら知っていると思いますが、阪急車に「モ・サ・ク」はつきません。また、両社とも5桁の形式を所有したことはなくこの通りの形式になった場合、両社とも初となる。

(ちなみに両社とも5桁の形式を出したことはないが、阪急の場合はその理由を公表している。)

1扉にした理由ですが、

2扉のままでは名鉄の特別車の定員を大幅に削減しないといけなくなるからです。

またここでは描いていませんが、側面行先表示器は1扉であることを生かしてドア付近上部に設置します。

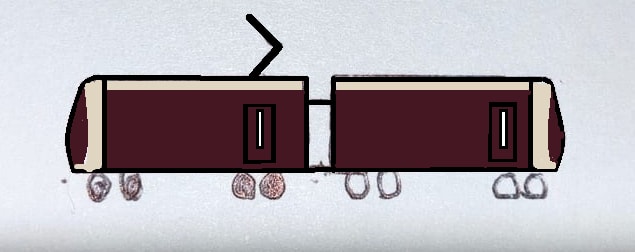

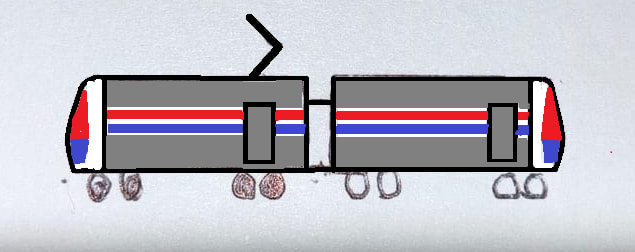

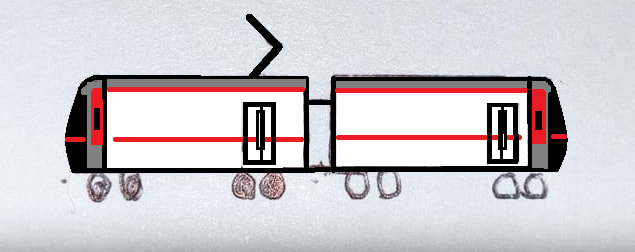

以下の5点の絵も下手過ぎてお見せするのも恥ずかしいですが、カラーリングの案として見ていただければ幸いです。

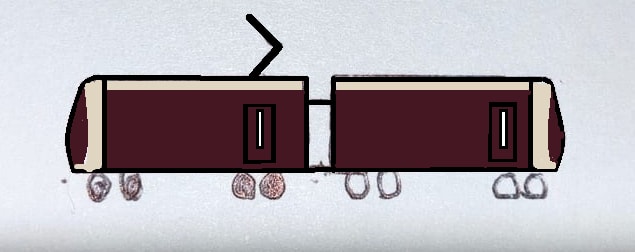

まず阪急車です。言わずもがなです。阪急は人一倍このカラーリングにポリシーを持っているため、この色から変えることが出来ません。

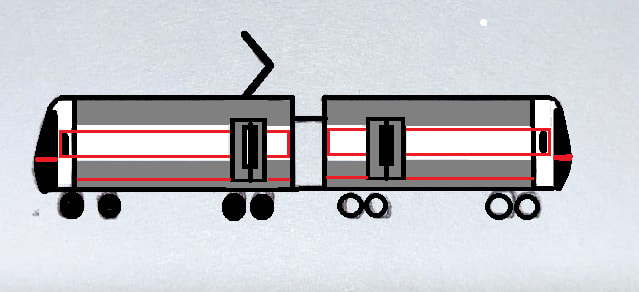

続いて名鉄車です。一つ目の案はメインコンセプトにのっとり、出来る限りアムトラックのメトロライナー(電車末期)の色を再現したカラーリングです。一番上の画像の正面がこの色です。

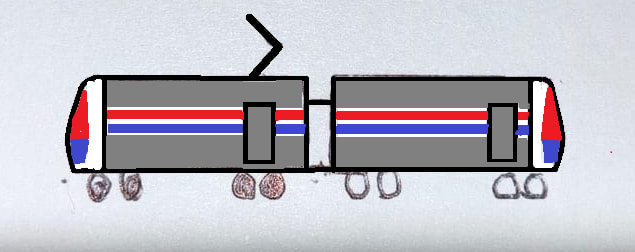

もう一つは現在の2200系の色に合わせたカラーリングです。

3つ目は顔は上と同じブラックフェイスですが、窓回り以外登場時のメトロライナーに合わせ、さらに下部に赤いラインを引いています。

4つ目ですが、上と同じですが、顔も含めて登場時のメトロライナーに近づけていますが、可動式ホーム柵対策で上に赤いラインを引いています。

ちなみに下2枚の画像のドア位置が違うのはのちに投稿するプレミアム特別車の物をそのまま使用してしまったのが理由です。

次回は最初の画像に日本では見慣れないものがいくつかありますが、それについて説明したいと思います。