量を知って食をとるべし

さすれば苦しみ少なく 老ゆることおそく

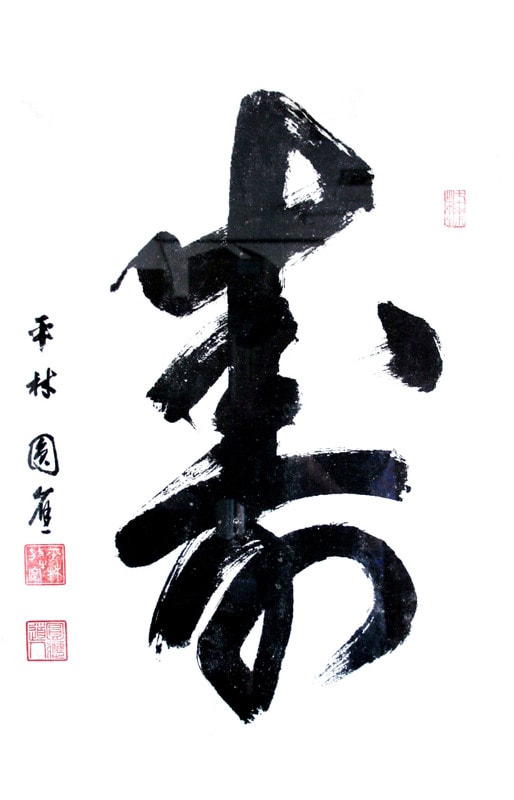

壽(いのち)ながからん

『雑阿含経』42 掲示日 H19.9.1

今月のことばは、仏教経典が教えるダイエットといったところでしょうか。

釈尊の時代のことです。ある日、コーサラ国の王様パセナーディは釈尊の説法にやってきます。王はひざまづき、釈尊に敬意を表します。美食家の王は今で言うとメタボリック症候群。肥満に高血圧に高脂血。ひたいから汗は流れ、呼吸は荒くはずんでいます。そんな王に釈尊は一つの詩をあたえます。

人はみずからを深く思い(人當自繋念)

量を知って食をとるべし(毎食知節量)

さすれば苦しみ少なく 老ゆることおそく(是即諸受薄)

壽(いのち)ながからん(安消而保壽)

-増谷文雄著『仏教百話』筑摩書房刊-

王は恥じて、おそばに仕える少年にこの詩を暗唱させます。そして、毎食毎に詩を唱えさせたといいます。その効果があって、王は健康を取り戻したとか。でもねー、だれもわかってはいるけれど、「みずから深く思わずに、衝動で量を知らずに食べたり飲んだりする」からダイエットが必要になるわけですから。

ところで、釈尊が王に与えて詩のなかで注目したい漢字が一つあります。「寿」という字です。仏教経典では「寿」を「いのち」とよむのが通例です。白川静先生の字源辞典『字統』も「いのちながし・ひさしい」とよんでいます。いのちがながくてひさしいからおめでたいのでしょう。

さて、めでたさを欲張りすぎたのが古典落語の『寿限無』です。ご存じのとおり、熊さんに初めて生まれた赤ちゃんの名が「じゅげむじゅげむ……」。良い名前を欲張りすぎたものだから、長くなってしまって、名をよぶうちに金ぼうの頭のコブも治ってしまったという落語。

いのちに限りがないわけですから、これほどめでたいことはない。でも、人の「いのち」には限りがある。なのに寿限無だという。落語の他愛もない話なのか。それとも、限りがない「いのち」があるのか。あるとすれば何なのか、は別の機会に書きたいと思うのです。