月曜日に「里山を訪ねる。」というテーマで、家の窓から見える山に登った。雫石町の鴬宿温泉の近くにある男助山です。登山、温泉、生ビールってのはやっぱりゴールデン・トライアングルでそれを備える雫石は偉大だ。

山に入る、何の変哲もない低い山である。道脇の栗は悉く拾われており、里山ならではの生活臭が漂う。偶には、珍しくもない雑木林を愛で、何処にでもあるような花や植物を冷やかすのもいい。しばらくすると通行止めにも関わらず、ジムニーが登山道を駆け上がって来る。間違いなくキノコ採りです。残念ながら、私は牛の糞に生える南国のキノコしか見分けることが出来ない。

往復2時間…、粋な散歩と思えばいいだけだ。温泉とビールが待っている。

帰り際に、裏の山という理由だけで登山道を一人で切り開く老人にも会った。それで思い出して山男のお話をしようと思った。

以下、「月刊!山岳民族 2005年6月 復活号!」からの抜粋。

特集!「1%の山男」

集団の中で1%は何かしら、異常を持つ人間である。1%は分裂症で、1%はケチで、1%は救いようのないバカ、1%が金持ち、といった具合である。

阿部公房の小説の中に出てきたエピソードで「となると、症例を百通り挙げれば正常な人間は居なくなる」って乱暴な話だったと思う。症状が重複する場合もあるのでホントとは言えない。

此処では1%の山男の話をしようと思う。

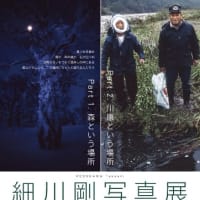

山男は大抵、長靴を履いている。定年を迎え山に興じるトレッキング愛好者とは一線を隔す身なりをしている。地元の人だというのも大きな特徴であるといえる。何処の山にも山男は居る。山男はひたすら同じ山を登り続ける。一年に3百とかそんな勢いだ。

冒険の目的として大きな部分は現実からの逃避だと思う。

そんな理由から私は登る。豊かな自然を楽しむ為には審美観が必要でそれは日常の景色との差異が基となる。

だけど山男にこんなことは関係ない。近くに住んでいるし、違和感を求めてはいまい。審美観など要らないのだ、ヤッケとラジオで十分。

「しかし何故?」どうしても考えてしまう。ある時、山男が僕に尋ねた。「健康の為に山に登っているんですか?」って…。「でも、それがあった!」私は笑顔でこれに答えた。「YES!」面倒くさいし、言っても分かんないだろうから。「何故、登るのか?」これは、まさに愚問で「そこに山があるから!」でもなくて「そういうもんだから!」もしくは「そういう宿命だから」などが彼らには適当だと思う。

1%という数字が急にリアルになった。

山に入る、何の変哲もない低い山である。道脇の栗は悉く拾われており、里山ならではの生活臭が漂う。偶には、珍しくもない雑木林を愛で、何処にでもあるような花や植物を冷やかすのもいい。しばらくすると通行止めにも関わらず、ジムニーが登山道を駆け上がって来る。間違いなくキノコ採りです。残念ながら、私は牛の糞に生える南国のキノコしか見分けることが出来ない。

往復2時間…、粋な散歩と思えばいいだけだ。温泉とビールが待っている。

帰り際に、裏の山という理由だけで登山道を一人で切り開く老人にも会った。それで思い出して山男のお話をしようと思った。

以下、「月刊!山岳民族 2005年6月 復活号!」からの抜粋。

特集!「1%の山男」

集団の中で1%は何かしら、異常を持つ人間である。1%は分裂症で、1%はケチで、1%は救いようのないバカ、1%が金持ち、といった具合である。

阿部公房の小説の中に出てきたエピソードで「となると、症例を百通り挙げれば正常な人間は居なくなる」って乱暴な話だったと思う。症状が重複する場合もあるのでホントとは言えない。

此処では1%の山男の話をしようと思う。

山男は大抵、長靴を履いている。定年を迎え山に興じるトレッキング愛好者とは一線を隔す身なりをしている。地元の人だというのも大きな特徴であるといえる。何処の山にも山男は居る。山男はひたすら同じ山を登り続ける。一年に3百とかそんな勢いだ。

冒険の目的として大きな部分は現実からの逃避だと思う。

そんな理由から私は登る。豊かな自然を楽しむ為には審美観が必要でそれは日常の景色との差異が基となる。

だけど山男にこんなことは関係ない。近くに住んでいるし、違和感を求めてはいまい。審美観など要らないのだ、ヤッケとラジオで十分。

「しかし何故?」どうしても考えてしまう。ある時、山男が僕に尋ねた。「健康の為に山に登っているんですか?」って…。「でも、それがあった!」私は笑顔でこれに答えた。「YES!」面倒くさいし、言っても分かんないだろうから。「何故、登るのか?」これは、まさに愚問で「そこに山があるから!」でもなくて「そういうもんだから!」もしくは「そういう宿命だから」などが彼らには適当だと思う。

1%という数字が急にリアルになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます