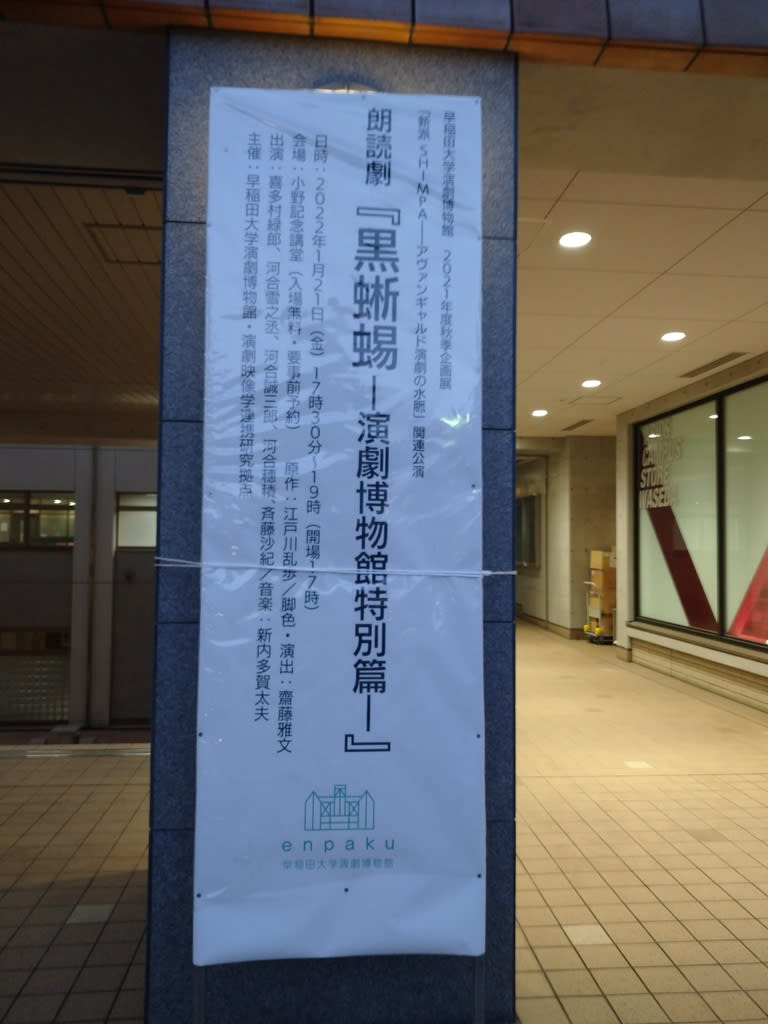

*早稲田大学演劇博物館企画展「新派SHIMPA―アヴァンギャルド演劇の水脈」関連公演 江戸川乱歩原作 齋藤雅文脚色・演出 新内多賀太夫音楽 内藤博司(松竹ショウビズスタジオ株式会社)音響操作 公式サイトはこちら 早稲田大学小野記念講堂 21日のみ

先月の同企画による朗読劇『十三夜』に続いて今回も抽選が当たり、観劇が叶った。密を避けるための「規制退場」は珍しくないが、こちらは当選案内のメールに入場時間帯が指定され、10分ごとの「規制入場」方式という徹底ぶり。座席もきっちりとひとつ置きで安心の観劇だ。

2017年初演の新派版『黒蜥蜴』は、坂東玉三郎や美輪明宏が演じてきた三島版ではなく、齋藤雅文の脚色・演出によるものである。明智を二代目喜多村緑郎、黒蜥蜴を河合雪之丞の「当て書き」である。その後緑郎と雪之丞の自主公演『怪人二十一面相~黒蜥蜴二の替わり~』、続いて「全美版」、「緑川夫人編」とシリーズ化された。『十三夜』のアフタートークに登壇した齋藤は、「新派は古典と新作の両方を作っていく」と語っていたが、多くの観客が親しんできた三島版をより進化させ、現代新派の新境地としてレパートリーに組み込んだところに、大いなる進取の精神が感じられる。

わたし自身は新派による本作のシリーズはいずれも未見であり、三島由紀夫脚色、デヴィッド・ルヴォー演出による井上芳雄の明智小五郎、中谷美紀の黒蜥蜴(緑川夫人)が唯一の『黒蜥蜴』体験(2018年1月)である。

タイトルの通り、このたびは『黒蜥蜴―演劇博物館特別篇―』と銘打たれた特別バージョンである。ステージに椅子が並び、パーティションで仕切られているのは『十三夜』と同じだが、大きな特徴として、下手に講釈師の「悟道軒円玉」が座し、扇で卓を叩いて物語の発端、登場人物の出入りなどを講談よろしく、名調子を聴かせる点である。従って、いわゆる「ト書き」は読まれない。円玉はWikipediaの通り、実在の人物でありながら明智小五郎の友人という設定の登場人物でもある。つまり虚実を出入りする特殊な存在なのだ。齋藤いわく「ト書きや他の人物は円玉さえ居てくれればよい。説明台詞はすべて円玉に担わせた」とのこと。

円玉の存在によって、動きのない朗読劇にメリハリが生まれ、いささか気恥ずかしくなるほど大時代的な音楽も相まって、「冒険活劇ラジオドラマ」(アフタートーク司会の後藤隆基助教)の雰囲気となった。1962年、プロデューサーシステムによる産経ホール上演の初代水谷八重子、芥川比呂志が共演の舞台があり、雪之丞は「八重子先生が演じた黒蜥蜴を勤める」ことへの感慨を語り、緑郎も「音に特化して(観客に)想像していただく充実感がある。立って動く芝居ではここまで丁寧に発しなかった台詞もある」と、朗読劇で初役だった『十三夜』から1ヵ月後、何度も演じている明智小五郎役を言葉だけで届けることに、難しさと同時に楽しさも味わったようである。

他にもさまざまな話題も出て時間が超過してしまったが、最後は齋藤が「生の舞台に触れることを忘れないで。触れたらそのことをほかの人にも伝えてほしい。僕らは舞台を創り続けるしかないのだから」とトークを締めくくり、静かな口調のなかに舞台創造の一線に立つ人の気概を滲ませた。今宵もまことに佳きひとときであった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます