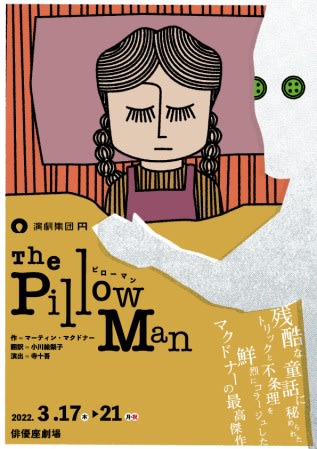

*マーティン・マクドナー作 小川絵梨子翻訳 寺十吾演出 公式サイトはこちら 俳優座劇場 21日終了

本作の観劇は、2013年春の名取事務所公演、2018年暮のTriglav公演に続いて3度めになる。前者では寺十吾が主人公のカトゥリアンを演じていることなど、マクドナーという劇作家、『ピローマン』という作品の磁力を感じる。人間の持つ暴力性や残虐性、憎悪感情など負の部分を容赦なく徹底的に見せるのだが、傷口や血や内臓までリアルに描く作品もあれば、詩情やファンタジーの要素を纏うものもある。『ピローマン』は後者だ。

観劇時の印象や記憶というのは、その時には強烈であってもやがて薄れてゆくものも多々ある。3度も観劇していながら、ブログを読み返してみると、自分の書いた文章であるのに、名取事務所は9年、Triglavは3年と少し経過しており、いや、経過時間に関係なく、今現在、あれが確かな手応えだと言えるかは心もとない。

ただ3度めにして、ようやく心身にしっくり落とし込める感覚を得られたことは確かである。今回の円公演が初『ピローマン』であったら…果たして自分の心身はどのようになったのか、想像ができない。

全体主義国家の警察の取調室は、登場人物の表情が見えないほど暗い。それだけに途中から蛍光灯が付けられると、その青白い光がいっそう不気味で、カトゥリアンはもちろん、見ているこちらも不安や恐怖が募る。ほかにも電気ドリルの鈍い轟音やくぐもった子どもの叫び声、兄ミハイルが捕らえられている別室に続く通路の明りまで、演出、俳優、舞台美術、照明、音響、衣裳等々、劇団の総力を結集した公演だ。

カトゥリアン役の渡辺穣は、演出家が公演パンフレットに「疲労困憊幾度も弱音を吐き、涙も体力も集中力も枯れはてている」と寄稿したことが決して大げさではないことがありありと見て取れるほど痛々しく壮絶な造形である。大柄で強面。粗暴に振舞いながら、屈折した心情をじわじわと滲ませるアリエル刑事役の石住昭彦は、円のマクドナー上演には欠かせない。終盤に違う顔を見せるのだが、いかにも「ほんとうは優しい人」ではないところがいい。もう一人のトゥポルスキー刑事役の瑞木健太郎が、台詞の間合いやテンポ、ちょっとした仕草の一つ一つまで、まことに入念で隙のない演技で観客を笑わせ、怖がらせる。この二人の刑事はある意味で漫才のようなおかしみがあり、今回はまさに名コンビと言えよう。カトゥリアンの兄ミハエルは両親から凄惨な虐待を受け続け、知的障害を負う。演じる玉置祐也は無邪気と作為、純真と邪心がくるくると入れ替わる様相の演技に、役作りの手順を感じさせない。ミハエル、カトゥリアン兄弟の両親役の原田翔平と井上百合子、誘拐された子ども役の古賀ありさは、リアルな存在でありながら、作品の寓話的な空気を醸し出す重要な役割を果たした。

2022年が明けて3か月。臥せっていた時期もあって観劇本数は多くはないが、早くも筆頭になりそうな舞台である。

一方で、前述のTrigrav公演『ハツカネズミと人間』、オフィスコットーネ公演『墓場なき死者』、新国立劇場『反応工程』の印象から、阿岐之将一と内藤栄一が『ピローマン』の舞台に立つという妄想が沸きはじめた。阿岐之のトゥポルスキー刑事など、想像しただけでぞくぞくするし、内藤はカトゥリアン、ミハイルいずれでも、いや巨漢のアリエル刑事もいけるのでは?

なぜこんなに残虐で救いのない話なのか。なぜ人は演劇を作り、観るのか…という根本的な問いが沸いてきたが、気づいてみれば、『ピローマン』はわたしに新しい夢を抱かせているではないか。3度目にしてやっと気づいた。これがいちばんの収穫であったのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます