添付の画像(GIF)をご覧ください。複数画像をあつめてGIFアニメーションにしたものです。

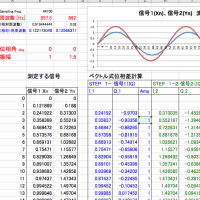

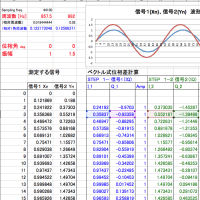

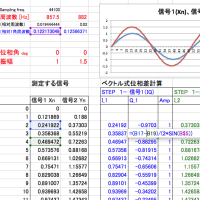

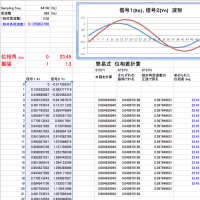

この波形は、フランス・ニース市内で取得した電圧波形(欧州の系統は50Hz)です。なんと、奇数/偶数サイクルごとに図のようにゆらゆらと波形がゆれています。ミクロ的には、ゼロクロス点が毎サイクルで前後しており、Synchro PRIMOで周波数を計測すると、2値が突然現れるように観測されます。

詳細な原因は不明ですが、おそらく1サイクルおきに電流が大きく変動する負荷がつながったのでしょう。しかし抵抗負荷だけだと仮に非線形であったとしても、ゼロクロス点が変動するのは理解できません。おそらく・・・ですが、かなり大きい誘導性の負荷が、かつ1サイクルおきに変動していた・・・と想像しています。

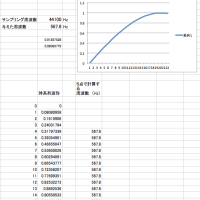

見かけの周波数のゆれは、別の言い方をすれば、位相角が波打っているともとれます。時変の誘導性負荷が接続されていたと考えれば、「インピーダンスの変化率」できまる「位相角の変化率」が系統周波数の変動として観測されているのでしょう。

現在、欧米で研究開発がすすめられているPMU(=Phasor Measurment Unit)ですが、こういった電圧フリッカーの検出はできるのでしょうか? PMU仕様や観測標準として検討されているのでしょうか・・・

Synchro PRIMOは半サイクルのデータでも瞬時周波数・位相角、瞬時振幅の測定が可能です。

余談ですが、2015年9月にニースで開催された国際会議(EUSIPCO-2015)で発表した際に計測したものです。ニースの配電系統はわりとシンプルで、ニース郊外のCarrosという町にそこそこの変電所があり、ここから供給されているようです。https://www.google.co.jp/maps/@43.80259,7.1916265,16z 近隣には工場が多数あり、変電所に近いところでの誘導負荷の影響があったのかと想像しています。

CarrosまではNice市内からレンタカーを使用しましたが・・・現地の運転は短気なドライバー?が多く、市内への戻りは大変だったです・・・Carros から上流にも足を伸ばしましたが・・・ドライブを堪能できました。ただし欧州ではMT車が標準・・・私はMT乗りなので問題なかったですが、シフトミスでエンスト多数。少々後ろをイライラさせたかも。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます