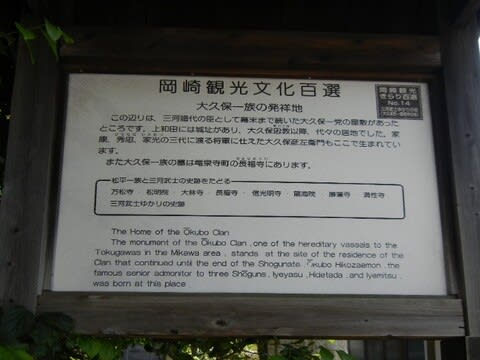

2025/03/10岐阜県羽島市「美濃竹鼻まちなみ散策」しました。

◇ ◇ 散策コース ◇ ◇

名鉄竹鼻駅⇒円覚寺⇒秋葉神社⇒竹鼻不動明王・伏見稲荷大明神⇒八剱神社・明治神社⇒本覚寺⇒光照寺⇒般若寺⇒西岸寺⇒専福寺⇒竹鼻別院⇒正法寺⇒稲荷神社⇒秋葉神社⇒聞得寺⇒浄栄寺⇒大仏寺⇒名鉄羽島市役所前駅

名鉄竹鼻駅

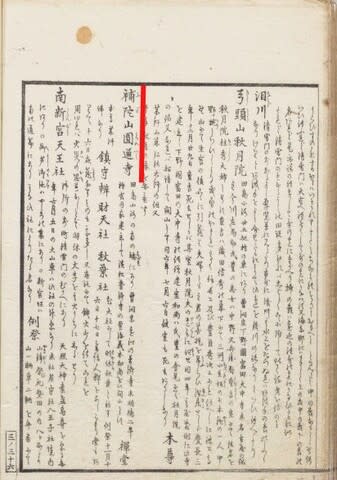

✿円覚寺(えんがくじ)宝林山 浄土真宗本願寺派

明治九年(1876)東本願寺掛所河野御坊専福寺は、東本願寺竹鼻別院と改称された。

河野御坊専福寺の住職河野氏は、竹鼻別院の所属を巡って本山との間に起きた訴訟で敗訴となり、竹鼻別院を出て今町へ退いた。明治二十七年(1894)西本願寺へ転派し、明治三十年(1897)許可を得て三重県朝日村にあった円覚寺を現在地(栄町)へ移して住職となった。

河野氏ならびに専福寺は、共に古い歴史を持ち、河野九門徒と呼ばれ、濃尾の地に真宗が弘布する基を築いた。市内唯一の浄土真宗本願寺派の寺院。(羽島市観光協会)

石柱

本堂

説明板

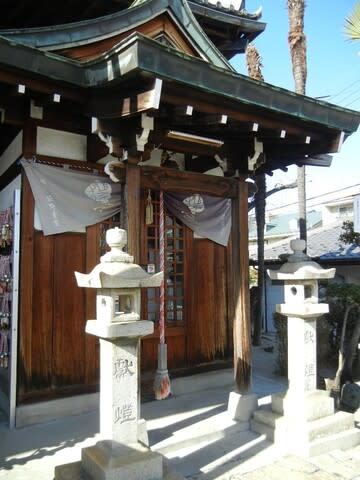

✿秋葉神社 (あきばじんじゃ)

主祭神は火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおみかみ)、天照皇大御神、猿田彦大神

鳥居 石柱

参道 祠

祭神版

✿竹鼻不動明王

由来は「役の行者」で宝塔の石室に杖を持ち給う座像は役の行者尊で、天明三年( 1783) 冬、大峰講中が、天下泰平、五穀豊熟、当所繁盛、家内安全の願意により、八劔神社境内に創建したものを、明治初年の神仏分離令により、浅井社家に預けられたが、明治33年4月再び有志者により此処にお遷ししたもので、縁結びや安産などの霊験あらたかだといわれている。

参道 石柱 参道 本殿

不動明王

由来版

✿伏見稲荷大明神

参道 祠

✿八剱神社(はっけんじんじゃ)

御祭神は日本武尊

天正九年(1581)竹ヶ鼻城の鬼門除けとして城主不破源六が居城の守護として遷座し、社殿を造営した。

正面破風の「波に浮かべる兎」は左甚五郎作と伝えられている。

拝殿の絵天井は郷土画家の宮脇有景の作であったが風雨により状態が悪くなり、平成四年(1992)に地元の画家十九名により花鳥を中心に104枚が復元された。

鳥居 石柱

拝殿 拝殿と夫婦樟

拝殿と神殿

拝殿 七福神

天井絵

◆両宮大神宮

祭神は天照大神、豊受大神

両宮大神宮 説明版

◆天神地祇社

祭神は天津神

天神地祇社

◆魚入天神社

祭神は五百本入日売命

魚入天神社

◆熱田神社

祭神は日本武尊

熱田神社

◆秋葉社

祭神は軻遇追神

秋葉社

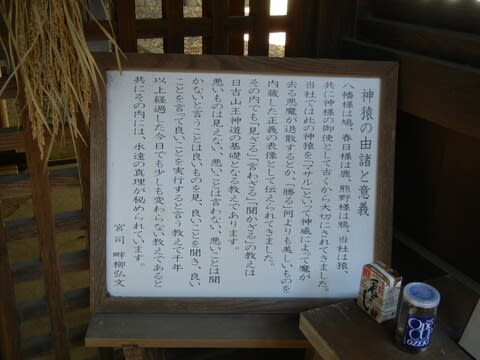

◆猿田彦大神

祭神は猿田彦神

猿田彦大神

◆金毘羅社

祭神は大巳貴命

金毘羅社

◆夫婦樟(めおとくす)

樟は照葉樹を代表する樹木で、推定樹齢400年と云われる。

2本の木が仲良く寄り添いあっている姿が、共に助け合う夫婦の姿にみえることから「夫婦樟」と云われる。

夫婦樟 説明版

✿明治神社

参道橋 祠

✿なまず神社

商売繁盛 家内安全 宝船に乗って来たなまずの神と伝える。

船上の祠

✿本覚寺(ほんがくじ) 曹洞宗

永禄元年(1558)正眼寺より玄沢祖栄を創建開山として招請、天台宗を曹洞宗に改宗。その後、天正八年(1580)竹鼻城に不破源六広綱が入城し当寺を竹鼻城主の菩提寺として復興させ曹洞宗寺院としての歴史と伝統の礎を築いたのである。

石柱と山門

本堂

山門前の地蔵

◆絵天井

本堂の絵天井、「雲龍の絵天井」は中央に鏡を作りその全面を用いて極彩色の雲龍を描いた板絵である。

(岐阜県重要文化財)

絵天井(パンフレット)

◆本覚寺墓地に美濃の聖人、永田佐吉の墓碑がある。

表示

◆竹鼻(ちくび)稲荷

竹鼻城主の守護神として祀られていた茶枳尼尊天(だきにそんてん)と云う。

鳥居

本堂

✿光照寺(こうしょうじ) 浄土宗西山禅林寺派 轉法輪山

厚見郡西庄村(岐阜市西荘)立政寺の末寺で、元三屋村(笠松町)にあったが、慶長二年(1597) 円空慶立が八剣神社の宮寺として移転、創建したと伝える。 (羽島市観光協会)

石柱 参道

山門

本堂

説明板

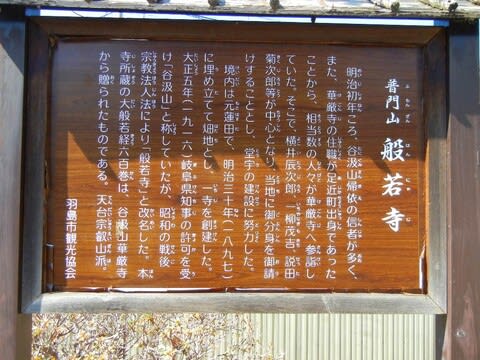

✿般若寺(はんにゃじ) 天台宗叡山派 普門山

明治初年ころ、谷汲山帰依の信者が多く、また、華厳寺の住職が足近町出身であったことから、相当数の人々が華厳寺へ参詣していた。そこで、横井辰二郎、一柳茂吉、説田菊次郎等が中心となり、当地に御分身を御請けすることとし、堂宇の建設に努力したのが始まりと伝える。

当寺所蔵には谷汲山華厳寺から大般若経600巻が贈られたものと云う。

入口の石柱

参道

本堂

説明板

✿円空ロード

江戸期に美濃で生まれ、生涯に12万体の神仏像を彫ったとされる謎に包まれた遊行僧、円空上人ゆかりの地です。

円空ロード

✿秋葉神社

鳥居 石柱

祠

✿西岸寺(さいがんじ) 真宗大谷派

文禄三年(1584)現在の足近町西方寺九第住職にして文武に優れた名僧祐慶師が始祖である。祐慶師は織田信長が本願寺に敵対した石山合戦の武勇により、天正九年(1581)教如上人の御眞筆の御書六月二八日、聖人の左上の御影を賜り御陽成院の御眞輪も頂戴された。

山門

説明版

本堂

✿専福寺(せんぷくじ) 真宗大谷派

明治九年(1876)東本願寺掛所専福寺は竹鼻別院となった。その後、御坊専福寺は竹鼻別院となり、専福寺の寺号は消滅した。後、明治十九年(1886)に専福寺を創立した。そして、現住職に至っている。

山門

本堂

鐘楼

説明板

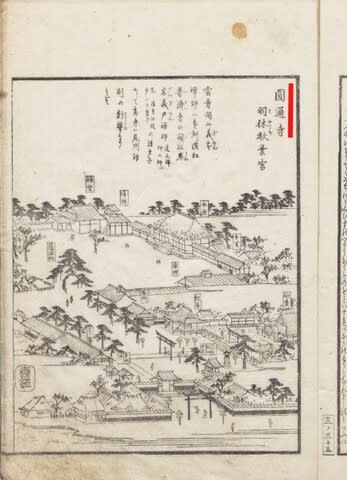

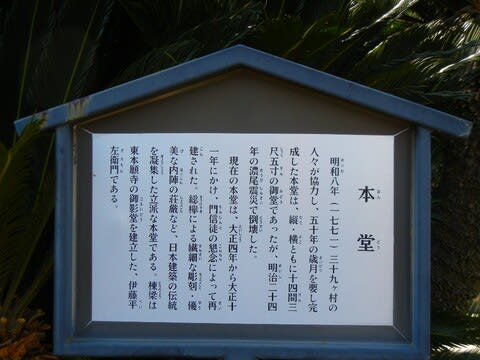

✿真宗大谷派竹鼻別院」

慶長九年(1604)教如上人は寺を「御坊」とし新加納村から竹ヶ鼻村に移して54ヶ寺を配下にしました。その後、竹鼻の下町にあった「御坊専福寺」は、宝歴十年(1760)に現在地へ移転して、明治九年(1876)になり「竹鼻別院」と改称されました。

境内には薩摩工事義歿者墓(さつまこうじぎぼつしゃのはか)がある。

幕臣で宝暦治水工事の御小人目付として一之手(羽島市桑原輪中から愛知県神明津輪中まで)を担当したが、後に自刃した「竹中伝六」のお墓です。

石柱

山門 説明板

本堂 説明板

鐘楼

竹中伝六喜伯之墓

説明板

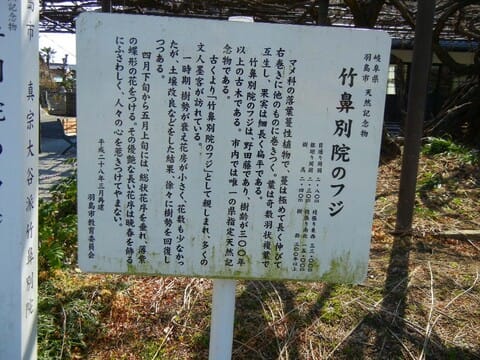

◆竹鼻別院のフジ(県指定天然記念物)

樹齢300年以上といわれる「竹鼻別院のフジ」は華麗な薄紫の花が咲き乱れています。

樹勢は、根廻り2.30m、枝張り東西33m、南北15m、樹高2.4mです。

フジ棚

説明板

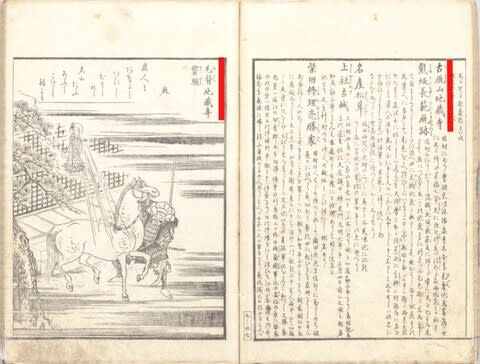

✿竹ヶ鼻城跡

石標 説明板

✿正法寺(しょうぼうじ) 浄土宗西山派

天正十五年(1587)十月、濃州厚美郡西庄村の立政寺十五世恵空智玉が建立した。往時は福寿町本郷にあった。慶長十九年(1614)の洪水で堂宇が流出したため、現地に移転し隋松庵と呼んだ。正徳四年(1714)第十世俊超上人が大慈山正法寺と改めた。

近くの小堂に祭られている十一面観音菩薩像は恵心僧都末期の作で、母乳を豊かにするという「乳乞い信仰」で知られている。

境内には市の名木百選の老松があり、「臥龍の松」と称されている。

石柱

石柱(乳乞観世音)

本堂

臥龍の松

✿川町灯台

逆川の川町湊に通じる灯台であった。

灯台

✿稲荷神社

鳥居

祠

✿秋葉神社(下二)

祠

✿聞得寺(もんとくじ) 真宗大谷派

天文七年(1538)近江国浅井長政の七男、浅井民部卿行政が美濃西門間庄(竹鼻町大西)へ来て、剃髪して法名を浄祐と名乗り、一宇を創建した。

山門は、銅板葺入母屋造りの鐘楼門であり、年月を経た今も銅板の緑が美しい。

山門 説明板

鐘楼門

本堂

✿浄榮寺(じょうえいじ)真宗大谷派 龍登山

創立年月は不詳。法壽坊龍登山浄榮寺と称す。

上山蔵人信家法名法壽坊の開基。元は天台宗であったが、後世蓮如上人本願寺教団に帰し、現在は真宗大谷派(東本願寺)。川並六坊の一つ。川並六坊は本願寺第八世蓮如上人関東巡化の帰洛の折、尾張の境川を二代目釋壽聞他五人の僧が、上人を助けて川を渡し、近江に無事お送りしたのに由来する。

梵鐘は名古屋市の東照宮の時鐘、元和八年(1622) 尾張公徳川義直を願主として、水野太郎左衛門藤原則重鋳造。明治九年(1876) 願主十六代目釋徳明が買い受けた。 (羽島市観光協会)

山門

本堂

説明板

鐘楼

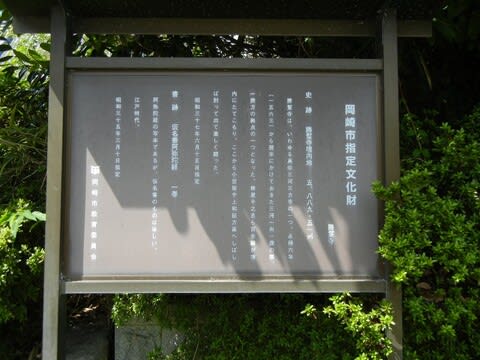

✿佐吉大仏(大仏寺)

佐吉大仏は、永田佐吉翁によって仏恩報謝のため建立された青銅製の釈迦如来坐像です。

全高は4.9m、江戸神田の鋳造師西村和泉守藤原政時の作で、宝暦八年(1758)太平洋を五艘の舟に分けて運び、翌年当地で一体に完成させた。

佐吉翁は、孝行、公益、報恩、陰徳など数々の善行を実践され、「仏佐吉」、「美濃聖人」称された。

本堂

説明板

佐吉大仏

柳原白蓮

連続テレビ放送「花子とアン」近年有名になった白蓮は大正時代の歌人で「大正三美人」と称された1人であり、伯爵家(大正天皇のいとこ)の令嬢として東京に生まれ、九州の炭鉱王(伊藤伝右衛門)と結婚し、筑紫の女王として知られる。

野口雨情

野口雨情民謡叢書に記載の「竹ガ鼻小唄」です。

延命地蔵 説明板

名鉄羽島市役所前駅

名鉄竹鼻線某所駅車窓より