2024/03/21 名古屋市緑区史跡散策路『大高城下コース』を訪ねる。

JR大高駅→八幡社→辻の秋葉社→大高城跡→朝苧社→玉根社→神明社→元宮→石神白龍大王社→氷上姉子神社(熱田神宮摂社)→石神白龍大王社→春江院→津島社・天満社→(和風🍴福島)→長寿寺→鷲津砦跡→JR大高駅

✿大高駅(おおだかえき)

大高駅 駅前のモニュメント

名古屋で一番古い駅の説明版

明治十九年(1886)三月一日、官営の鉄道駅として武豊線(武豊線―熱田間)の開通と同時に大高駅が開業し、熱田駅とともに名古屋市内で最も長い。 歴史を有する駅です。

明治政府が当初計画していた東京―京都の鉄道ルートは、中山道沿いとしており、その後ルートが東海道へ変更された結果、大府駅で東海道線と武豊線が接続され、大高駅は東海道線となった。

昭和六十二年(1987)四月、JR東海が発足し、大高駅も「JR大高駅」 となった。

✿八幡社

祭神は応神天皇、神功皇后、玉依姫命(たまよりひめ)。神木はクロガネモチ。

治承四年(1180)源頼朝が鶴岡八幡宮の分霊を勧請、相模国に鎮座、その後花井備中守(大高城主)がこれを大高の里へ遷され、現在のご鎮座地と城山(大高城址)の両地に祀ったと伝えられている。

石柱 鳥居

拝殿

説明版

✿秋葉社

祭神は迦具突地神、創建は不詳。

手洗い石には、くぼみが多く見られる、これは「盃状穴」で、村人が願掛け石でつついたと云われる。

社

手洗い石 案内板

✿大高城跡(おおだかじょうあと)

築城年代は不詳。永正年間(1504から1521)のころ花井備中守が、天文・弘治(1531から58)のころには水野忠氏父子が居城した。永禄三年(1560)桶狭間合戦のときに、今川の支配下にあり、松平元康(徳川家康)の兵糧入れは有名である。合戦後元康は三河に帰り、廃城となった。その後、元和2年(1616)志水忠宗が三の丸に宅を設けたが明治三年(1870)に廃した。(昭和十三年(1938)国の史跡指定された)

入口 石標

案内板

✿本町公会堂の鬼瓦

屋根の鬼瓦は大黒天(福徳円満)と恵比須(商売繁盛)です。

公民館 説明版

大黒天と恵比須

✿酒蔵(さかぐら)

大高川の左岸(南方向)に煙突や黒囲いの酒蔵の町並みがある。大高町の酒造の起源は不詳だが、かなり古くからあったらしく、酒株帳によると大高村200石という記録があり、樽舟によって遠くは江戸まで送られていたことからとても盛んであったといえる。現在は三軒で清酒醸造が行われている。

藏

✿朝苧社(あさおしや)

氷上姉子神社の境外末社で祭神は火上老婆霊(ひがみうばのみたま)で氷上の里の地主の神で宮簀媛の母神と伝えられる。また、「乳の神」として尊崇している。

朝苧社

入口 参道

✿大高大農園

名古屋高速と菜の花

あんずの木 あんずの花

菜の花と畑

✿国道23号(名四バイパス)、名古屋高速3号大高線

名古屋方面 豐田方面

✿玉根社(たまねしゃ)

祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)で医薬、医療、酒造りの神さま。長寿、病気平癒の信仰が厚い大国主命と国造りに力を尽くした神様です。

参道 説明版

玉根社

✿大高斉田

御用植祭(6月)と抜稲祭(9月)が行われる。

斉田

✿神明社

神明社

神明社の千木、鰹木、棟持ち柱、鞭掛け等が観られる

✿元宮

元宮社の参道

元宮社

宮簀媛命(みやずひめ)宅趾の碑

✿氷上姉子神社(ひかみあねごじんじゃ)

祭神は宮簀媛命。仲哀四年(195)の創建。熱田神宮の摂社で延喜式内社。宮簀媛命は日本武尊が東征の帰途この地に留まられた際に結婚され、尊が亡くなった後草薙神剣を奉斉守護して、やがて熱田神宮におまつりした。のちに熱田神宮の創祀である。その後、持統四年(690)に現在地に移した。境内末社として、元宮、神明社、玉根社が現存している。

石柱と鳥居 参道

鳥居と拝殿

拝殿

説明版

西入口 西入口の神社側

✿平ノ池地蔵菩薩

平ノ池地蔵菩薩

✿石神白龍大王社

この神社は氷上姉子神社に関係した神様と伝えられていましたが内容は定かではなく、久しく荒廃していました。

昭和26年1月近隣住民有志で御嶽講先達にお伺いをたてたところ、この地の神はおよそ1500年前に遡る「石神と白龍の二神からなる石神白龍大王である」とのおつげをうけましたと伝える。

参道 説明版

石柱と鳥居

境内と祠

御塚ノ石

石神ノ碑・塞ぎ石

一説にはオシャクジ(石神)とも呼ばれ、この辺りに有った古墳の石室に使われた石とも伝える。

石神ノ碑(左)と塞ぎ石(右)

✿春江院(しゅんこういん)曹洞宗

弘治二年(1566)水野大膳(大高城主)が創建。本尊は多宝如来。本堂は文政十三年(1830)に、入母屋造りの鐘楼は慶応元年(1865)に再建された。

石柱 山門

参道 本堂

鐘楼

✿津島社・天満社

津島社の祭神は、素盞鳴尊。創建は不明。江戸時代前期には既にあったようです。疫病・厄難除けの神として 信仰されている。

向かって右側には学問の神である菅原道真を祀った天満社(天神様)もある。 大高歴史の会

鳥居

津島社・天満社

津島社の紋・天満社の紋

北参道と石柱

大高村南部農車道開墾之碑

✿長寿寺(ちょうじゅじ)臨済宗

創建年月は不詳。本尊は阿弥陀如来座像。当初は真言宗長祐寺と称したが桶狭間合戦のとき、兵火によって焼失。大高領主志水忠継の子忠時は祖母長寿院の禅寺建立の遺命に従い、天和二年(1682)に伽藍竣工し、宗派を黄檗宗に寺号を長寿寺に改めた。その後元禄四年(1691)に臨済宗に改派し今に至る。

山門 説明版

本堂

✿鷲津砦跡(わしづとりであと)

永禄二年(1559)に信長が大高城の北東700mの丘陵上に、丸根砦とともに築城。永禄3年の桶狭間合戦のとき、今川勢に攻められ、砦を守っていた飯尾定宗ら大半の兵士が討死した。現在は公園にもなっており碑石が建っている。(昭和十三年国指定文化財)

石標 説明版

石標

2024/01/17名古屋市千種区史跡散策路 山口街道と民俗史跡めぐり

山口街道沿いに今もなお残る人々の信仰を集める民間信仰を訪ねた。

山口街道は山口町から東の猪子石に向かう巡見使とよぶ使者を派遣し天領の視察する時に通った街道と呼ばれる道です。

茶屋ヶ坂の名は旧山口街道沿いのこの地に1軒の茶店があったことに由来すると云われる。

コースは茶屋ヶ坂駅→三十番神社→神葬墓地→永弘院→上野天満宮→弘法堂→金森明神→上野天満宮別宮跡→茶屋ケ坂公園→ちょろちょろ弘法→横堤→馬頭観音→長福寺→茶屋ヶ坂駅です。

✿三十番神社(さんじゅうばんじんじゃ)

陰暦の1日から30日までの毎日を交替して法華経を守る神を三十番神といい、その神々を祀った社だといわれる。

祠

✿吉見幸和の墓(よしみよしかずのはか)<神葬墓地>

吉見幸和(1673から1761年没)は神道学者で、儒学や武術などもきわめ、『新撰尾張風土記』の編さんに携わったと伝える。

「正四位下行左京大夫源朝臣幸和之墓」と幸和の刻印がありました。

ここの管理者は愛知県神社庁です。

墓地 墓石

✿永弘院(ようこういん)

天文七年7(1538)、上野城主下方貞清が建立した寺であり、本尊は薬師如来を祀った寺院である。

城主下方貞清は、戦乱の世で戦場を駆け巡る日々が多くなり、武運長久と一族の安穏を祈願するために信じ崇めていた「勝軍地蔵菩薩」を祀るための堂を寄進し、寺を心の拠り所とした。

山門

本堂 鐘楼

三階菱の紋 「清和源氏、小笠原家、武田家の家紋」

戦争傷跡(山門)

石標(勝軍地蔵)

上野城址碑

可愛らしい小坊主地蔵

✿上野天満宮

上野天満宮は千年前の平安時代中期に陰陽師・安倍晴明の一族がこの地に住んだ折、菅原道真公を慕ってその御神霊をお祭りされたのが上野天満宮の起源と伝えられています。

名古屋には「三大天神」と呼ばれる合格祈願の聖地が存在する。三大天神は「山田天満宮」「上野天満宮」「桜天神社」で、この三社を巡って合格祈願する「名古屋三大天神参り」も有名です。

石標 鳥居

拝殿 御神牛

清明殿

天神みくじ

菅原道真の和歌「東風吹かば にほひをこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」

✿弘法堂(こうぼうどう)

廿日弘法ともいわれ、毎月20と21日に地域の人が集まり、「お待夜(おたいや)」を催す。

お堂の中には石仏が祀られている。

お堂 地蔵

✿金森明神(かなもりみょうじん)

源平の合戦で失明した平家の武将(景清)は眼病に霊験があるといわれている。

この地域では「景清さま」と呼ばれている。

祠

✿上野天満宮別宮跡(うえのてんまんぐうべつぐう)

上野天満宮のお旅所。小さな祠が2023年10月頃まで建てられていた。

祠跡

✿茶屋ケ坂公園(ちゃやがさかこうえん)

茶屋ヶ坂の名は、昔山口街道のこの辺りに一軒の茶店があったところからついたといわれる。

入口 石標

✿ちょろちょろ弘法(こうぼう)

昔は崖の下に清水が出ていてちょろちょろ弘法と呼ばれていたそうです。また弘法大師が祀られ「弘法清水」とも呼ばれている。

祠

✿横堤(よこづつみ)

香流川の治水対策として、あふれた水をくい止め、矢田川に導くために幕末に築かれた土堤である。

堤の西側 堤の東側

✿馬頭観音(ばとうかんのん)

安永九年(1780) 馬頭観音と平成十年馬頭観音と二体が祀られている。

馬頭観音 説明版

✿長福寺(ちょうふくじ)

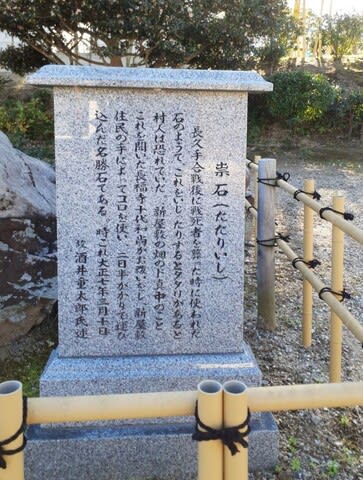

黄檗宗の寺院で境内には、小牧・長久手の戦いの戦死者を弔った「たたり石」と呼ばれる石が祀られている。

石標 本堂

たたり石 説明版

2023/12/13 名古屋市港区 百曲街道と観音堂めぐり

あおなみ線中島駅→正徳町1丁目神明社・20番割観音堂→正徳町2丁目神明社→21・22・23番割観音堂→25番割観音堂→26・27・28番割観音堂→小碓神明社→24番割観音堂→百曲街道→29・30・31・32・33番割観音堂→明正一丁目神明社→大音寺→当知神明社→あおなみ線港北駅

〇《百曲街道》(ひゃくまがりかいどう)

百曲街道は江戸初期の熱田新田干拓に伴って出来た街道で、初代尾張藩主徳川義直の命により正保四年(1647)から開拓され、江戸時代の農業は各藩で耕地を増やすことにより増収が図られた。

熱田新田は尾張藩が実施した最大規模の新田開発で、約4平方キロメートルが埋め立てられ。新田を33に分け「番割」と呼び、西国三十三ヵ所にちなんで観音像がまつられた。

この街道の尾頭橋から正徳橋は熱田新田の干拓が行われたのち、新田の北側に自然にできた道路でくねくね曲がっていることから「百曲街道」と呼ばれるようになった。

現在は稲葉地井筋(庄内用水)の西亥橋から33番割観音堂あたりはいろこく残っています。

〇《番割観音堂》(ばんわりかんのんどう)

番割観音堂は正保四年(1647)、藩営で始められた熱田新田の干拓で慶安二年(1649)に完了し、慶安四年(1651)検地が行われた。土地を一番割から三十三番割までに区画し、区画された各番割に西国三十三か所観音に擬した観音をその土地の守護仏としたのが番割観音である。

✿正徳町1丁目神明社

祭神は天照大御神です。

22番割観音から分身を迎え、五穀豊穣を願って勧請した。

石標 参道

拝殿 説明版

✿20番割観音堂

観音堂 観音像

✿正徳町2丁目神明社

祭神は天照大御神です。

参道 拝殿

✿21・22・23番割観音堂

観音堂

観音像 説明版

✿神明社

石標 祠

✿智願寺前のお地蔵さん

お地蔵さん

✿25番割観音堂

観音堂(小碓東部町内集会場)

観音像

✿26・27・28番割観音堂

観音堂 観音様

説明版

✿小碓神明社

祭神は天照大神で、村の氏神として寛文9年(1669)8月16日勧請した。

寛政年間(1789〜1800)に作られた神楽がある。

石標 鳥居

拝殿

神殿 神殿(千木、鞭掛け)

説明版

✿24番割観音堂

観音堂 観音像

✿百曲街道(ひゃくまがりかいどう)

29・30・31・32・33番割観音堂の東方面に有る、稲葉地井筋(庄内用水)の西亥橋

西亥橋 橋名板「西亥橋・稲葉地井筋」

✿29・30・31・32・33番割観音堂

観音堂 観音像

説明版

✿明正一丁目神明社

祭神は天照大神です。村の氏神として、安永8年(1779)9月22日勧請した。

石標 拝殿

保存樹のクロガネモチ

説明版

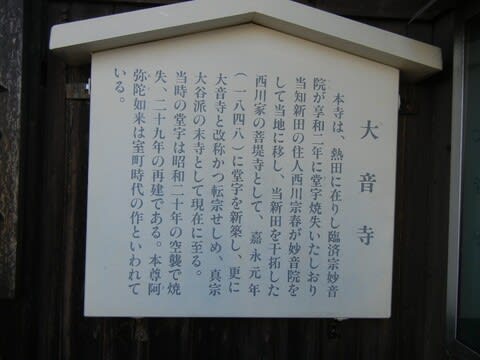

✿大音寺(だいおんじ) 真宗大谷派。

嘉永元年(1848)西川家の菩提寺として、西川宗春によって建立された。

本尊は「阿弥陀如来」で室町時代(1336から1573)の作と伝える像が有る。

山門 本堂

説明版

✿当知神明社

祭神は天照大神です。

当知新田干拓の頃、勧請したとい伝える。

当知神明社の神楽は「弘化四年(1847)八月吉日錺屋佐助」で、明治二十年(1887)修理のとき金箔がつけられたと伝える。

石標 鳥居

拝殿

説明版

2023/11/15 名古屋市瑞穂区 史跡散策路 「民間信仰のみち」

《コース》

地下鉄桜山駅→神明社→信正寺→八高古墳→金龍寺→盛屋寺→八劒社→高田城跡→冨士八幡社→神之内八幡社→一之御前神社→直来神社→海上寺→八幡社・白山神社→薬師寺→眞好天神社→地下鉄瑞穂区役所駅

✿中山神明社(しんめいしゃ)

寛文7年(1667)養林寺住職専誉上人が高田村新田字藤塚の古墳上に祠を建立したのが創始と云う。

明治40年(1907)に現在地へ移った。

御神木は楠に龍神様鎮座されている、その御神徳は広大無辺、御神烕は願いごとにあらわれる、と多くの人々が信心され、何時とはなしに神木と呼ばれるようになった。

鳥居と石標

天満宮

拝殿

御神木 説明版

✿信正寺(しんしょうじ)浄土宗

もともと養林寺の末寺であり、かつて養林寺領高田村新田を中心にした農民の信仰念所としての百万遍念仏道場でもあった。

門前に野仏阿弥陀・三観音がある。明治年間には瑞穂小学校の分教所であったと云う。

山門 本堂

野仏阿弥陀・三観音

✿八高古墳(はちこうこふん)<名古屋市立大学内>

名古屋市立大学山の畑キャンパス東南部にある前方後円墳である。

八高古墳 説明版

八高古墳の北部には剣ヶ森の場所には八高古墳陪塚(ばいづかまたは陪冢とも)が有る、日本の古墳時代に築造された古墳の様式と伝える。

ここには創立八十年にあたり、八高青春像「わが友 若き旅人よ」を建てて永く記念している。

八高青春像 説明版

第八高等学校所在之地

名古屋市立大学教育研究会館

✿金龍寺(きんりゅうじ)

山門

✿盛屋寺(せいおくじ)曹洞宗

天正2年(1574)に虎岩賢龍大和尚により開創され、以来、聖観世音菩薩を本尊としている。

薬師堂・観音堂・鎮守の社を創建して日待、月待、庚申待など当時の信仰の寺として名を残している。

また、門前左側には青面金剛(2体)と石像がある。

石標と山門 本堂

地蔵

境内の保存樹

お堂 青面金剛(2体)と石像

✿八劔社(はっけんしゃ)

小高い丘の上に建っている。

境内社に源太夫社、白山社、山上社がある。

鳥居と参道

拝殿

✿高田城跡(たかだじょうあと)

旧高田村字城ノ内にあり、現在の御剱小学校がその跡だといわれている。

この城は村瀬浄心が居城していたとい伝える。

御剱小学校 城跡表示

✿冨士八幡社(ふじはちまんしゃ)

鎌倉期に宇佐八幡宮の分霊を、更に冨士浅間神社の分霊をそれぞれ勧請して高城の鬼門と思われるところに祭られたのが創始と伝えられる。

その後、文政9年(1826)に現在地に合祀された。

石標と鳥居 参道

拝殿

雁道伏見稲荷大神 参道

✿神之内八幡社(じんのうちはちまんしゃ)

熱田天王祭の宵祭りには熱田まで提灯を奉納する習わしがあった。

境内には『肴瓮石(ナベイシ) 』といわれる祈願石があり、弘法大師が頭痛、歯痛、腰痛が治ると伝えられている。

石標と鳥居

鳥居と参道 拝殿と常夜燈

拝殿

肴瓮石 説明版

✿一之御前社(いちのごぜんじゃ)

祭神は天照大神の荒魂、大伴武日命、あるいは日本武尊の荒魂と伝える。

参道 拝殿

龍神社

✿直来神社(なおらいじんじゃ)直會社(なおかいしゃ)

木曽義仲は、義経軍との宇治勢多の戦いを前に女達を木曽へ都落ちさせた。落ちのびる途中この辺りで「かつら姫」はできものがもとで亡くなり、この地に葬られた。その後、姫の墓に植えられた桂の根元にある小石で、できものをなでると治るという信仰が芽生え、「おできの神様」としてあがめられるようになったと云う。

石標(直會社)と鳥居

白龍社祠 直會白龍大神「かつら姫」の傳説

✿海上寺(かいじょうじ)真言宗豊山派

かつては寺の下あたりまで海が入り込んでいて、潮が満ちてくる時には熱田神宮から見ると海の上に建っている見えことでとで「海上寺」と名付けられたといわれている。

本堂内本尊は薬師如来(古くから粟薬師)で弘法大師が刻んだと伝える。客殿内本尊は乳花薬師如来であり、母乳調整のために乳形のぬいぐるみを奉納するという珍しい信仰で、「ちばなやくし」の名で親しまれている。

山門 説明版

本堂

本堂前おっぱい絵馬

大師堂

愛しのおっぱい

尾張名所図会前編五ノ四十四 海上寺

✿白山社 八幡社

鳥居と拝殿 拝殿

✿薬師寺

本堂

✿眞好天神社(しんこうてんじんじゃ)

創建は天保年間(1843)と云う。

御祭神は真好真如天満自在天神(菅原道真)です。

現在地に遷宮したのは明治2年(1969)と云う。

石標

神殿 説明版

保存樹

2023/10/24 名古屋市名東区史跡散策路 香流川コースを散策した。

コースは

猪子石神社→大石神社→和爾良神社→薬師寺→月心寺→神明社(猪子石)です。

✿猪子石神社(牡石)

この地には、地名の由来となったとも伝えられる猪の子に似た自然石「猪子石」が牡牝の二体あります。

猪子石神社にあるのは牡(お)石で、昔から触ると「タタリ」があるといわれてきました。

石柱 参道

牡石

説明版

✿大石神社(牝石)

大石神社にあるのは牝(め)石で、これに小石が付着していることから「子持ち石」と呼ばれ、安産の神として敬われてきました。

石柱 参道

牝石

説明版

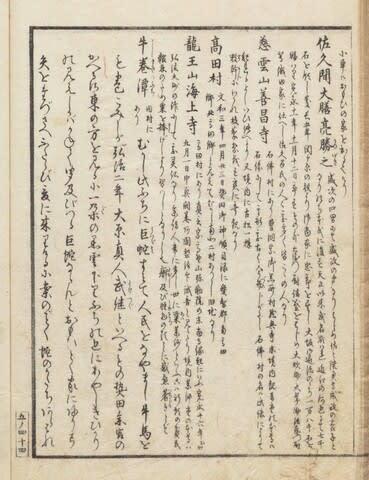

◎尾張名所図会前編五巻三十一

尾張名所図会前編五卷三十一

◎猪子石((ゐのこいし)尾張名所図会五ノ弐八より

猪子石村にあり。牝石((めいし)牡石(おいし)あり、牝は村の東の山頂なあり。

長四尺五寸、横三尺、高一尺五寸なり。牡は藤森道の畔、金連川(かなれがわ)の辺りにあり、長五尺、横一尺五寸、高一尺。

牝石の形甚寄なり。

村の名この石より起こる。

✿和爾良神社

創建は不明です。この地域(猪子石原)の氏神である。

石柱と鳥居 参道

拝殿 神殿

説明版

✿薬師寺(曹洞宗)

弘化4年(1847)の創建で、本尊は薬師如来座像(秘仏)です。

石柱と本堂

✿月心寺(曹洞宗)

創建は不明です。

現在地は東側の神明社を含め猪子石城跡と伝えられている。

境内には観音堂と弁天堂がある。

石碑に「従是西南御留場」と書かれた石碑が立っています。かつて矢田川と香流川の合流点あたりの河原が藩の大砲の演習場になっていた事を表している。

石柱

山門

鬼瓦

御紋「久我竜胆」

本堂 扁額

観音堂

弁天堂 弁天様

石標(演習場)

✿神明社(猪子石)

猪子石の氏神で、創建は不明です。

安永2年(1773)に村民の人々により鎮座されたと伝える。

クスノキなどの指定保存樹が有る。

神明社と月心寺あわせて「猪子石城址」と伝える。何も残っていません。

石柱 鳥居

参道

拝殿

痔塚神社

説明版

龍耳社

「耳の有る蛇」

説明版

英霊社

猪子石城址の説明版

神明社資料館

✿以前訪ねた春日井市の和爾良神社

建保6年(1218)上条城主の小坂孫九郎光善が朝宮から移したと伝える。

陶製の二対の狛犬が所蔵されている。郷土誌かすがい(第52号)白山信仰(20)に記載によると、一対は「瀬戸西渓 加藤小兵衛作」もう一対は「赤津窯 春位作」と伝える。

石柱と鳥居

拝殿

狛犬(加藤小兵衛作) 狛犬(春位作)

夜泣石

春日井のむかし話より

むかし、上条にある大地主が、大光寺の「元三大師」にお参りした帰り、寺と神社の境のあたりで、形の良い石を見つけ、村の人を集め我が家の庭まで運びました。その夜から毎夜、庭の方から「帰りたいよ。」と泣いているので、返すことにしました。「持ってくるときにはあんなに重かったのに反すときは軽いなあ。」元の場所まで運ぶ荷台から途中、神社の参道までくると、石がひとりでにころげ落ちてしまい、「きっと石はここがいいんだ。」みんなはそういって、そのままにすることにしました。その時から「夜泣き石」と呼ばれるようになりました。