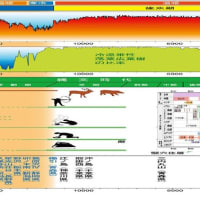

金生遺跡での朔旦立冬の観測は19年毎になる。太陰暦12弦の暦と太陽暦二十四節気の暦の区分が一致する。

これは特別な事として、太陽暦と太陰暦の日にちシンクロして合わせるには、毎年の立冬観測も暦を作って行く上では欠かせなかったものと考える。

金生遺跡の発掘レポートによると、焼かれた幼獣イノシシの骨が沢山でているという。

これで何をしたのか、それも骨は11月頃のもののように見えていたらしい。

引用ーーー 11月というのは今では狩猟が始まる時期、一二月は一年で一番日が短くなる冬至の頃でもあります。こういう時期の祭りっていったいなんだろう。ひとつには狩猟の祭祀なのかな、あるいは日が短くなった時の季節に関わる祭りなのかな、などいろいろと考えさせられます。ーーー

発掘の時、ここでは暦のことは考慮されていないようすですが、太陽暦の上から特別な時期であり、立冬祭ないしは冬至の祭の可能性があるのだろうと考える。

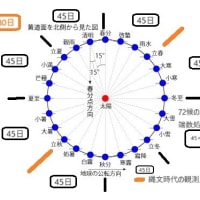

今回確認出来たように、金生遺跡では縄文時代後期初め頃から四立の時期、日の出を茅が岳ピークで観測していたものと考えることが出来る。暦作りの上から、立春、立冬の日の出観測点は特別なポイントで有ることが分った。

朔 新月の初めの三日月 観測の点からもこの遺跡の位置は、南アルプスの鋸岳でそれが見える位置にあることから、大変優れ立地であると考える。

縄文早期から暦を持っていたという証拠が、縄紋土器の縁に突起として記録されており、

縄文中期半ば以後の時期から3突起の土器が作られていて、これは太陽暦と太陰暦を一致させることができる暦作りのマジックナンバーである。

朔旦立春を観測して暦の正確さを維持するために金生遺跡は設置されたものと考える。

その絶妙な機会が今年の立冬と来年の立春に訪れる。月の相は間違いなくそのように月が見え始める二日月や三日月などで、この日を「朏(ひ)日」として立冬には確認できた。金生遺跡が設置されてから4539年目と思っている。これは殷、周に先立つこと1,000年以前になると思う。それも完全な太陽暦と太陰暦を作ることになる。その観測遺跡が現存している。

写真はお借りしました

引用ーーーーーー

月の初めの日は新月(朔)ではなく、月が見え始める二日月や三日月などで、この日を「朏(ひ)日」という。

殷暦では、殷の湯王13年11月の新月で冬至と重なった日を、「甲子朔旦冬至(きのえねさくたんとうじ)」の元首としました。

ーーーーーー

カレンダー(Calendar)の語源といわれるラテン語のカレンダエ(Kalendae)は「宣言する」とか「叫ぶ」という意味で、古代ローマでは太陽暦が採用されるまで、新月が出ると「月が出た!」と知らせていたところから、いわゆる「最初の日(朔日)」という意味を持つようになり、今のカレンダーにつながったようです。

また、英語の月<moon>や一ヵ月<month>の語源はラテン語の「暦の月<メンシス=mensis>」からきているし、英語の測る<measure>も、月経も、すべてラテン語の「測る」を語源としています。つまり「月」とは、測るものの基準であったことがうかがわれます。因みに英語の時をあらわす time と、潮汐をあらわす tide も同じ語源だそうで、月や潮汐が時を測るのに広く用いられていたことがわかります。

■太陰暦

純粋な太陰暦とは、人類にとって太陽と共にもっとも身近な月の運行、つまり月の満ち欠け(朔望)をもとにした暦です。新月を朔日(一日)とし、満月を経て次の新月にいたる月の朔望の周期は約29.53日ですので(半端な1日はありませんから)、ひと月は29日と30日で成り立っています。身近な存在である月の満ち欠けの周期は、日を数えるには格好の素材であったに違いありません。新月から次の新月までの周期、いわゆる朔望月を通し、1カ月という区切りを編み出したのでしょう。ということで人類が最初にもった暦の概念は月の運行をもとにした純粋な太陰暦でした。

しかし、月の満ち欠けの周期は太陽の動きとは関係がないため、12回朔望月を繰り返しても約354日しかならず、1太陽年に対して約11日足りません。このため、太陰暦では3年で一カ月強、十数年たつと春が秋となり、夏が冬になってしまいます。この純粋な太陰暦はイスラム暦など一部の地域で現在でも使用されています。

■太陰太陽暦

太陰太陽暦とは、月の運行(太陰暦)と太陽の運行(太陽暦)の周期を組み合わせ季節が大きくズレないように工夫された暦で、古くはもっとも広範囲に使われていた暦です。

特に農耕民族にとって、季節は種を蒔いたり収穫する上でも重要で、暑さ寒さの予測、その繰り返し、陽の照射角度の変化、天候の変化などの規則性から、太陽との関連性で1年が365日強という概念に気づきます。しかし、太陰暦でいうところの朔望月を12回繰り返すだけでは約354日にしかならず、太陽の1年とは約11日の開きがあります。そのまま放置すれば、3年で約1カ月、十数年たてば冬が夏になり、春が秋になり月だけの観測で編み出された太陰暦では季節が特定できなくなることも知ります。

こうして、月と太陽を観察することによって暦は進化を遂げ、太陽との季節のズレを修正するため、3年に一度、正確には19年に7度(メトン法、中国では章法)ある月の後に1ヵ月、閏月として加え、その年は13ヵ月とし暦と季節が大きくずれることを防いでいます。これが太陰太陽暦です。古代バビロニアやユダヤ、古代ギリシャ、古代中国でほぼ同じころに生まれたといわれています。しかし、それでも太陰太陽暦の1年は354日から384日と変動し、季節感は毎年11日から30日近く変動します。

いずれにしても太陰太陽暦とあるように、月の運行(月の満ち欠け)をもとにしつつ太陽の運行を加味した暦ということができます。

こうして人類は、月と太陽を代表とする天体の観察をとおして、1日を太陽の動きから、1カ月は月の満ち欠けから、そして1年は太陽の動きから導きだし、暦の概念ができあがったのです。しかし、この後、暦は大きく分けて二つの流れを生み出しました。それが太陽暦と太陰太陽暦でした。

ーーーーーー

以下 『八ヶ岳南麓・金生遺跡(縄文後・晩期)の意義・N』 新津健 が主な出典

金生遺跡は八ヶ岳南麓の南北にのびる標高760~780㍍の尾根上に立地し,縄文時代の遺構としては前期から晩期までの住居址38軒と後期から晩期の配石遺構,集石遺構,石棺状の遺構から構成されている。前期と中期の住居址は3軒ほどで,他は後期ないし晩期の祖所産で,配石・集石遺構群とあわせて金生遺跡は主として、後期前半から晩期終末に至るまでの遺跡群と理解されている。とくに1号配石と名づけられた遺構群は,幅10m長さ60m以上に及んで大小さまざまな石が組み合いされてできあがり,最も特徴的な遺構となっている。

子細にこの配石をながめると,石垣状の列石や立石を中央に,北側に石棺状の石組み,南側に円形の石加入が配され,それらが構成要素となったブロックが4-5ほど集合して全体の配石ができあがっている。そしてこれらの円形石組みや配石などには石棒や丸石が組みこまれたり,土

器や土偶,耳飾などが伴出している。1号配石は出土土器から晩期前半に位置づけられているが,この遺構の北側に接して同時期の住居址が発見されており,両者は一体化したものと考えられる。そのほか,石棒・丸石・独鈷石・土偶・壷形土器などを出土した集石遺構や底に偏平な石を敷きつめた石棺状の石組み遺構,火を受けたイノシシの下顎骨が100個体ほど埋蔵された土坑などが発見され,全体として祭祀的な性格が濃厚な遺跡と理解されている。

ーーーーーー

出土遺物は200点を越える土偶のほか石棒、石剣、独鈷石、祭祀用土器などの祭祀遺物のほか、日用品や土製耳飾などの装身具が出土している。

動物遺体では縄文時代のツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカなどが出土している。特に遺跡一角の直径1.3メートル、深さ60センチメートル程度の円形の土坑内部から、大半が幼獣である焼けたイノシシの下顎骨が138個体分出土している。出土した下顎骨は115体が幼獣のもので、多くが非熱していることが指摘される。こうした出土状況から、イノシシ幼獣の下顎を火にくべる宗教的行為が想定され、アイヌのクマ送りの儀礼であるイヨマンテに通じる何らかの狩猟儀礼や農耕儀礼が行われていたとも考えられている。また、縄文時代にイノシシの飼養が行われていた可能性がある事例としても注目されている。

ーーーーーー

イノシシ飼育の問題

金生遺跡を特徴づける大変重要な遺物の一つに、イノシシの骨があります。これは晩期の層に掘りこまれた直径一m、深さ八〇㎝ほどの穴に埋まっていた下顎のことです。なんと一三八個体もの下顎がここから発見されたのですが、そのうちの実に一一五個体が幼獣の骨だったのです。この鑑定を行った早稲田大学の金子浩昌先生によりますとそれらの幼獣は生後七、八ヵ月のいわゆるウリボウの下顎であり、全て強く火を受けているとのことでした。このことからイノシシの幼獣を用いた祭祀が行われていたとか、これだけ多くの幼獣を手に入れるためには飼育されていたのではないか、などの重要な問題が提起されたのです。最後にこの問題をお話ししてみようと思います。

その前に、まず図15をご覧ください。金生遺跡に行かれた方はご承知かと思いますが、これは整備された遺跡の入口のところにある案内板の絵柄なのです。これ有田焼の陶板でしてね、もう何年も経つのですが色あせしなく、しかも丈夫で説明版としてはなかなかいいものです。私は「金生ムラ・ある秋の昼下がり」と名付けましたが、ちょうど縄文時代晩期初めの頃の配石と住居とがセットになったムラの様子が描かれています。問題点や言い足りないこともたくさんあるのですが、いろいろな情報が入っています。時期的には一〇月くらいですかね。

ちょうど紅葉が始まっておりまして、イワシ雲というかウロコ雲が空に浮かんでいます。紅葉が始まるということは落葉広葉樹の森ということなのですね。村の近くには食べられる実がみのる木も植わっているのかなということで、手前には栗の実が落ちそうになっている。その下の方には花が咲いております。リンドウでしょうかね。ちょっとやり過ぎなのかもしれませんがリンドウの手前、これはトリカブトです。食べるには毒性が強いのですが、漢方薬として使われるようです。弓矢の矢じりにつけて使えば毒矢にもなる。要するにまわりは落葉広葉樹で、ドングリなどが実る非常に豊かな林が広がっているという様子がここに描かれているのです。そして奥の林の手前が湿地ということなのです。先ほども言いましたように、この湿地が加工場とか生産の場になっていたと思っているのです。住居が八軒ほど並んでいますので、三〇人から四〇人くらいのムラかなというイメージですね。先ほどもご質問が出ましたが、住居の形が普通の縄文の復元村で見るような屋根を葺きおろした家とは違うのです。つまり竪穴住居ではない。竪穴住居ではないということでしたら壁が無ければまずいのではないかということで、壁立ちになっているのです。

例えば岩手県の「八天遺跡」、これは中期の遺跡なのですが、また東京町田の「なすな原遺跡」でも一部そうだったのですが、竪穴住居ですが、火災に遭った住居の壁の内側に土手状に焼けた土が残っていた例があったのです。あれいったい何かなと考えたのですがどうも壁の痕跡ということでも良いのではないか、と思ったのです。竪穴住居でもある程度壁立ちもある。そうすると金生遺跡のような深く掘られていない「周石住居」などは壁立ちでもよいのかな、ということなのです。でも壁が土壁なのか植物などの材料なのかといった判断はつきません。この辺は推測の域は出ないのです。入口が隅っこにあるということについてもいくつかのご批判はあります。

ところで住居のまわりではいろいろな作業をしております。一度にこのような作業はやらないと思うのですが、左奥では土器づくり、右奥では石器づくり、右手前では毛皮干し、左手前ではドングリや栗を干しているといった日常の様子があらわされているのです。

一番の問題が、金子先生から叱られたことにあります。金子先生という方は、先ほどもお話ししましたが、イノシシの下顎を鑑定してくださった動物考古学の第一人者で、私が学生時代からお世話になっている先生です。ちょうど絵のど真ん中に描かれている、柵の中にイノシシがいるという表現についてのことなのです。これはイノシシの子供、つまりウリボウなのです。金子先生は縄文時代でのイノシシ飼育問題については大変慎重な方で、現在研究者のなかでは飼育が当然であるといった風潮が広がっていることに対して警鐘を鳴らされております。そこで柵の中のイノシシに対して疑問をお持ちになられたのです。どうしてウリボウがここに描かれているのかということですが、先ほど話しました一つの穴から一一五個体ものイノシシ幼獣の下顎の骨が発見されたことと関係するからなのです。これらは全て焼かれていることについてもお話ししたとおりですが、これらは単に食料として食べられた後の廃棄物ではなく、祭祀に用いられた後でこの穴に埋納されたものと考えるのが妥当かと思っています。火で焼かれていること、下顎だけであること、幼獣が中心であることなどはやはり祭りに強く関わった証拠かと思うのです。そこで問題となるのが、祭りに必要な時に子供のイノシシがすぐ手に入るには、飼育がおこなわれていなければならないではないか、とも言われていることについてです。つまり縄文時代にはすでにイノシシが飼育されていたという意見があることも確かなのです。でも飼育段階を考えるには、農耕の開始とか縄文社会のしくみとかをさらに詳しく研究する必要があり、現状では断定できないと私は考えております(註8)。しかしウリボウを用いた祭りが行なわれていたことは、十分に考えられますから、その時にはこの金生ムラにとってイノシシが絶対に必要であったことになります。そこで、私は祭りが行なわれるまではムラで幼獣を飼っていたのではないかと考えたのです。イノシシは通常四月から五月に出産しますが、多産でありまして一頭あたり五、六頭、多いものでは一〇頭くらい産むのです。最後まで生き延びるのは三、四頭くらいだそうですが、夏から秋にかけてはこういうのが徒党を組んでドドドッと山から下りてくるわけです。そのような時、子どものイノシシは割と目に付くし捕らえられやすい。今でもウリボウが側溝に落ちていたり、はぐれてしまって保護されたという新聞記事を目にします。縄文時代にはこのような出来事、さらにはイノシシの群れが縄文ムラにまでやってくるような事態も往々にして生じていたのではないかと思うのです。そのような幼獣を縄文人たちが獲ってきて、祭りの時まで一時期に飼っておくということがあったのではないかと思っています。それが「柵の中のウリボウ」という表現なのです。ただしこの絵を一〇月だとすると、ウリ坊の縞はもうこんなに残ってない。縞はほとんど消えかかった時期になりますので、絵にはちょっと間違いもあります。

(図15) 金生ムラ~秋の日の昼下がり~

ファイル 114-1.jpg

(図16) 八ヶ岳南麓の後・晩期遺跡

ファイル 114-2.jpg

■註 8 このことも含め後に『猪の文化史』二〇一二雄山閣に執筆した

ーーーーーー

ところで住居のまわりではいろいろな作業をしております。一度にこのような作業はやらないと思うのですが、左奥では土器づくり、右奥では石器づくり、右手前では毛皮干し、左手前ではドングリや栗を干しているといった日常の様子があらわされているのです。

一番の問題が、金子先生から叱られたことにあります。金子先生という方は、先ほどもお話ししましたが、イノシシの下顎を鑑定してくださった動物考古学の第一人者で、私が学生時代からお世話になっている先生です。ちょうど絵のど真ん中に描かれている、柵の中にイノシシがいるという表現についてのことなのです。これはイノシシの子供、つまりウリボウなのです。金子先生は縄文時代でのイノシシ飼育問題については大変慎重な方で、現在研究者のなかでは飼育が当然であるといった風潮が広がっていることに対して警鐘を鳴らされております。そこで柵の中のイノシシに対して疑問をお持ちになられたのです。どうしてウリボウがここに描かれているのかということですが、先ほど話しました一つの穴から一一五個体ものイノシシ幼獣の下顎の骨が発見されたことと関係するからなのです。これらは全て焼かれていることについてもお話ししたとおりですが、これらは単に食料として食べられた後の廃棄物ではなく、祭祀に用いられた後でこの穴に埋納されたものと考えるのが妥当かと思っています。火で焼かれていること、下顎だけであること、幼獣が中心であることなどはやはり祭りに強く関わった証拠かと思うのです。そこで問題となるのが、祭りに必要な時に子供のイノシシがすぐ手に入るには、飼育がおこなわれていなければならないではないか、とも言われていることについてです。

つまり縄文時代にはすでにイノシシが飼育されていたという意見があることも確かなのです。でも飼育段階を考えるには、農耕の開始とか縄文社会のしくみとかをさらに詳しく研究する必要があり、現状では断定できないと私は考えております(註8)。しかしウリボウを用いた祭りが行なわれていたことは、十分に考えられますから、その時にはこの金生ムラにとってイノシシが絶対に必要であったことになります。

そこで、私は祭りが行なわれるまではムラで幼獣を飼っていたのではないかと考えたのです。イノシシは通常四月から五月に出産しますが、多産でありまして一頭あたり五、六頭、多いものでは一〇頭くらい産むのです。最後まで生き延びるのは三、四頭くらいだそうですが、夏から秋にかけてはこういうのが徒党を組んでドドドッと山から下りてくるわけです。そのような時、子どものイノシシは割と目に付くし捕らえられやすい。今でもウリボウが側溝に落ちていたり、はぐれてしまって保護されたという新聞記事を目にします。縄文時代にはこのような出来事、さらにはイノシシの群れが縄文ムラにまでやってくるような事態も往々にして生じていたのではないかと思うのです。そのような幼獣を縄文人たちが獲ってきて、祭りの時まで一時的に飼っておくということがあったのではないかと思っています。それが「柵の中のウリボウ」という表現なのです。ただしこの絵を一〇月だとすると、ウリ坊の縞はもうこんなに残ってない。縞はほとんど消えかかった時期になりますので、絵にはちょっと間違いもあります。

(図15) 金生ムラ~秋の日の昼下がり~

(図16) 八ヶ岳南麓の後・晩期遺跡

■註 8 このことも含め後に『猪の文化史』二〇一二雄山閣に執筆した

ーーーーーー

■ 『八ヶ岳南麓・金生遺跡(縄文後・晩期)の意義・5』 新津健

イノシシ飼育の問題②

ところで金子先生の鑑定によりますと、出土した下顎からの歯の生え具合からみて、生後六ヵ月から七ヵ月ということです。生まれたのが五月とすると、一一月から一二月に命が絶たれた、つまり死んだことになります。この死んだ原因が祭りに伴って殺された、あるいは犠牲に捧げられたとするとその祭りは晩秋から初冬という時期におこなわれたことになります。

一一月というのは今では狩猟が始まる時期、一二月は一年で一番日が短くなる冬至の頃でもあります。こういう時期の祭りっていったいなんだろう。ひとつには狩猟の祭祀なのかな、あるいは日が短くなった時の季節に関わる祭りなのかな、などいろいろと考えさせられます(註9)。

飼育問題については機会を改めてお話ししたいのですが、いずれにしましても縄文人とイノシシとは大変関係がありそうなのです。最後にそのあたりについてふれておきます。

図17にイノシシに関する事例をいくつか挙げてあります。縄文時代にイノシシの造形が始まるのは縄文前期後半の諸磯b式土器の時期なのです。図17の1がその例のひとつです。これは山梨県天神遺跡から出土した深鉢形土器の口縁部に付けられたイノシシ装飾です。よく獣面把手とか獣面装飾とかいわれますが、イノシシの顔が表現されたものです。特に群馬辺りの遺跡にいきますとイノシシがもっとリアルについたのがいっぱい出てきます。縄文時代人がイノシシ装飾を最初に土器に付けたのが縄文前期なのです。その前期の諸磯式という時期はどういう時期かというと、この時期になって集落が非常に大きくなってきます。と同時にその周りに点々と小さなムラがみられる。例えば天神遺跡の場合は大規模な環状集落で四〇件くらいの住居があるのですが、その周りには一〇軒くらいの中規模なムラがあったり、一軒しかない小さなムラがあったり、また土器だけしか出ないような遺跡もある。つまり拠点的な集落を中心に、いくつかのムラがその周辺に点在するような土地利用が行なわれているのが、この前期後半という時期なのです。このことは山麓の広い範囲に人の行動が及んで行ったことを意味するのではないか。そうするとイノシシとも出会う。出会いがあるということはイノシシにとっても被害があるし、人間にとっても被害がある。お互いにいろんな軋轢がある。そういうところでイノシシというものが縄文人の意識の中に植え付けられて、悪者になったり神様になったりするようになる。その意識の一つが土器の装飾となって造形されたのではないかと思っています。後で述べますが、私はイノシシの多産や力強さといった特徴が縄文人の祈りの対象となっていったものと考えているのです。例えば図17の3や5~7、これらは縄文時代の中期のイノシシ造形です。先ほどの天神遺跡のような前期後半のイノシシは短い間しか作られず、その後すたれてしまいます。そして中期初頭になってまた出現するようになって、中頃になりますとまた盛んになる。特に3は大変リアルで立体的なイノシシの顔が土器に付けられている。山梨県の塩山市安道寺遺跡(註10)の出土品です。5は上の平遺跡の土器ですが、口縁の上に蛇とイノシシが向かい合っている造形です。土器の奥に渦巻きながら立ち上がっているのがヘビ、手前にあるカエルが潰れたようなもの、実はこれがイノシシなのです。本当は側面からみるとよく分かるのですが、深鉢形土器の縁につく二つの装飾の片方がヘビ、片方がイノシシであり、それが相対峙して睨み合っているという造形なのです。このようなモチーフも縄文中期の特徴です。

(図17)イノシシ造形

ヘビとイノシシとはともに縄文人が大切にした造形であり、そこには縄文神話というか物語と言うか、大変重要な問題が隠されているようなのです。機会があればこの辺の話をしてみたいなあと思いますが、この辺は田中基さんがご専門ですね。なお、蛇とイノシシの関係については民俗例からも紹介されている事例があります。例えば伊那谷でのことが松山義雄さんによって法政大学出版局から出版されています。伊那谷の猟師さんの話ですが、イノシシが増えてくるとマムシが減るそうですね。イノシシは雑食性ですが、特にヘビ、それもマムシが大好物だそうです。マムシと出会うとイノシシが鼻でブーッと息をかける。するとマムシはビックリして止まってしまう。そこをバーンと踏みつけて喰っちゃう。そのよう自然界のことが書かれているのです。また、猟師さんがイノシシの牙を腰に付けて行くとマムシに襲われないというような伝承もあるくらい、イノシシはマムシの天敵だとのことです。

上の平遺跡の土器に対峙しているのは、別に天敵同士ということよりも、縄文人が抱いたヘビとイノシシというイメージの表現かと考えております。例えば山梨県立考古博物館の館長に今年から就任しました渡辺誠さん(註11)は、イノシシというのは女性の原理に基づく多産を表しヘビは男性を表すと指摘しています。ヘビとイノシシつまり男性と女性が向き合う、つまり両者の和合によってその土器の中の生命が育っていくのだという考え方でもあります。同じ考古博物館の小野正文学芸課長(註12)は、イノシシとヘビというのは食べ物の起源及び種の起源に関する神様でして、それらの2つの神様が土器に宿ることによって豊富な食べ物が得られるというようにとらえています。

次に図17の6と7です。これは中期独特の釣手土器という縄文人のランプですが、これらにもイノシシやヘビが付きます。6は甲州市塩山にある北原遺跡の釣手土器ですが、アーチの上にイノシシが三匹おります。左側の図が正面からみたものでブタ鼻が三つ揃っています。右側が側面からみた図でして、可愛らしい感じのイノシシがしっぽをぴょこんと立てた造形です。7の西桂町宮の前遺跡例では、イノシシは相当に象徴化されてしまっていて、正面から見ると大きな円で表現されています。でもアーチの中央高所に大きな親イノシシ、その両側に二匹ずつ計四匹に子イノシシが並んでいる様子かと思われます。

図の4は晩期のイノシシ土製品、つまり土で作ったイノシシの「人形」ということになります。このようなイノシシをかたどった土製品が、後期以降晩期までつくられるようになります。地域的には北海道南部から中国地方までみられますが、やはり東北や関東に多いようです。もっとも中期前半という早い時期にも中部から関東ではつくられています。イノシシへの祈りが、このような製品を生み出したのでしょう。

ということで、縄文時代の前期以降晩期までイノシシの造形は縄文人の得意とする、あるいは必要とするものであったのかなという感じがします。では弥生時代にはイノシシはどのようなとらえかたがされていたのでしょうか。この時代、銅鐸には犬に追われたイノシシとか、シカとともに描かれることはありますが、土器にイノシシが付くとか土製品が多く見られるというようなことはあまりないようです。しかしイノシシ類とされる動物の下顎の骨が特徴的な出土状態を示す事例が知られています。佐賀県唐津の菜畑遺跡、これはイノシシというか、西本豊弘先生などは形質的にはブタとみられていることからイノシシ類と表現されているものですが、その下顎のちょうど頤のところに三㎝から四㎝の穴を開けてありましてそれに棒が通っているものです。棒によって何かに懸け下げられていたものとみられています。

岡山県南方済生会遺跡の下顎配列もイノシシ類の下顎骨が一二個並べられ、そして真ん中辺りにシカの頭が置いてあります。下顎骨にはやはり穴が開けられている。ただこれは棒が通ってないことから、置いた際に棒をそうっと抜いたんじゃないかなどとも言われております。このような弥生の例は春成秀爾先生とか西本先生は、中国大陸から伝わってきた祭祀の一つであって、東アジア全体に共通する文化の流れだとおっしゃっています。特に春成先生は、中国や台湾あるいは東南アジアに行きますと家にかけていると。要するにお守りです。厄除け、悪魔よけという意味からだとおっしゃっているのですが、西本先生は中国から伝わってきた農耕文化の祭りに伴うものだと言われております。縄文時代とは異なった意味があるようでして、その辺については今後の課題だと思いますが、弥生時代にもこういうふうなイノシシあるいはブタを使った祭りの痕跡が出てくるわけです。

それで実は私も、縄文や弥生のイノシシの祭りということに大変興味を持っていたところ、宮崎県西都市の銀鏡(しろみ)地区というところでイノシシに関わった神楽があるということでおととしのことですが、いろいろと見学させていただきました。国指定の民俗文化財にもなっている、大変魅力ある祭りです。機会があったらどうぞ行ってみてください。宮崎空港から二時間半くらいバスに乗るのですけども、西都市に入ってさらに一時間ちょっとバスに揺られていくことになります。

神楽は一二月一四日の夕方七時くらいから翌一五日のお昼くらいまで、特に明け方までぶっ通しで三三番が演じられるのです。ずーっとえんえんと。そのお神楽を見守るところに天照大神が祀られているのですが、その前にイノシシのオニエ、つまりご供物があるのです。その年のお祭りまでに獲れたイノシシをここに供えるのですが、図18のようにこの年は七頭ほどがありました。胴体から切り離された頭なのですが、切られた角度によって高くそびえていたり、低かったりするのです。このようなイノシシの頭が並べられたその前でお神楽が奉納されるのです。

(図18) 宮崎県西都市銀鏡神楽オニエの猪頭

■註

9 現代において金生遺跡では冬至の頃、太陽は甲斐駒ケ岳の山頂付近に沈むことが確認されている。金生ムラの人々にとって、太陽の運行と特徴的な山頂とが意識されていた可能性は高いとみられている。

ーーーーーー

■ 『八ヶ岳南麓・金生遺跡(縄文後・晩期)の意義・6』 新津健

<最終回>

イノシシ飼育の問題③

この意味は山の幸への感謝といわれております。図20のまつりの行程③の「銀鏡神社大祭・イノシシのまつり」に整理してありますが、奉納されたイノシシの頭、それがオニエですが、神楽の一番最後に「ししとぎり」という祭りが行なわれます。この「ししとぎり」という祭りは、三三番行われる最後の神楽になるのですが、三二番まで終わった段階で神楽の舞台が全部片付けられまして、周りを囲んでいたヒモロギ~葉のついた木々の枝なのですが、それを全部崩して山のようにする。そこにイノシシのモデルになるものを隠しまして男の神様と女の神様が二人で出てきて、トギリをするわけです。トギリというのは猟師の言葉で足跡によって獲物の大きさとかいつ頃通ったとか、どこにいるとかそれを予測することです。シシトギリということですから、イノシシを探すやり方なのです。その祭りを二人の神様が演じて最後見事イノシシを仕留めて引き上げるというわけなのですが、その祭りは豊猟祈願というふうに言われております。神楽自体は農耕社会の、いわゆる豊作を願う祭りです。その中にイノシシの豊猟を願う祈りまで入っているという、狩猟社会と農耕社会の混在した形がここに残っているということなのです。ところでお供えされていたイノシシの頭はどうするのかというと、シシトギリが終わった後、一匹を除いて全部解体して食べてしまいます。直会(なおらい)で食べる。そのときに我々見学者にも振舞ってくれるのです。ところで猟師さんがイノシシの頭を解体するところを見せていただいたのですが、素早い。手際が実によいのです。まず火で剛毛を焼くと、やっぱり黒いブタのように見えます。その下顎に猟師さん、ナイフをぐーと差し込んで、そして両側へ剥ぐようにナイフをもぐらしていくのです。本当に顔面の皮をむきとっていくような感じです。そして剥ぎ取った皮付きの肉を細かく切って、あるものは神棚に上げて、残りはさらに細かく切って雑炊に炊き込むのです。これをシシズーシというのですが、これがほんとうにおいしい。こうして料理してしまうのですが、一頭は残しておくのです。その残した一頭は翌一六日の朝早くから「ししば祭り」に使う。近くを銀鏡川(しろみがわ)が流れているのですが、その河原で火を燃しそして一頭のイノシシを焼いてそこで供養をするわけです。供養をした後集った我々見学者も一緒になって、そのイノシシの肉を切って串刺しにし、塩を振りかけながら焚き火で焼き、焼酎を飲みながら頂戴するのです。イノシシへの感謝という気持ちが湧いてくる祭りです。図19はししば祭りにて河原でイノシシの頭を焼いている様子です。こういうふうな作法が実際にちゃんと残っています。先に鉤がある木の棒にイノシシを吊るして焼いていますが、三脚のように組んである下の木をホタギと言いまして、これもちゃんとした作法があるのです。さらにここで使ったホタギは燃さずに、祭りをするところに大石があるのですが、その石の脇において来年の薪に使うということも窺いました。ししば祭りの意味についても、図20の③に示したように鎮魂、要するにイノシシの魂を鎮めるために行なうのだそうです。シシトギリの祭りでは豊猟を祈願して、ししば祭りで魂を鎮めるというのです。なお、最後に猟師さんから聞いたのですが、食べた後の骨は裏の山に埋めるそうです。いつ埋めるか、どこに埋めるかはその担当でないとわからないということで、これだけの祭りをやった後、骨はちゃんと山へ返すというような、温かい心構えというか作法でやります。こういうふうな民俗例をそのまま考古学の世界へ持って行くということはとても出来ませんが、ひとつの参考にはできると思うのです。

例えば最後に骨を埋めるということになりますと、金生遺跡での穴の中に埋まっていた焼かれたイノシシの骨というのは、実はそこに至るまでにイノシシを用いたなんらかの祭りの最後の段階を表しているのではないかということなのです。銀鏡の場合は神楽・お供え・ししば祭りという流れがあるわけで、それと同じようないくつもの段階が縄文時代にもあったのではないかと考えたのが図20の①という模式なのです。これを簡単に説明すると、まずイノシシを捕まえるのが1、次に体から頭を切り離しますが、頭が分離した状態の2になって以後、祭りが繰り返されながら解体が進んだり焼かれたりして、最後は埋納されるといった流れなのです。焼いたものを埋めたのが金生遺跡の例ですが、焼かれていない個体も貝塚地帯ではずいぶん出土します。例えば福島県の大畑貝塚とか岩手県の宮野貝塚などでは火を受けていないイノシシの下顎骨がみられます。焼かなくても祭りの後の奉納があるのかな、と思うわけです。図の中にある12の段階ですが、頭を取ってしまった身体の方についても、最後に埋葬されている例もある。千葉市の加曾利貝塚とか、市川市の向台貝塚からはイノシシの幼獣の頭がなくて、体だけが埋葬されたように穴の中から発見された事例もあります。そうすると、頭は頭で別に使って、体は体で別の祭りに使ったのかなというようにも考えられるのです。さらに食用にした場合も多かったと思いますが、その後も図の15番以降のようにいろいろな行為があったのかなとも考えております。最後に20番目に「撒く」というのがありますが、19の砕くといった行為とともに撒くという状況は縄文時代中期以降、後期晩期には特に多く見られるのです。後期や晩期の遺跡を掘りますと、土層全体から細かく焼けた獣の骨がいっぱい出土します。特に土を篩いにかけると細かくなった焼けた骨がたくさん見つかるのです。やはりイノシシを食べた、あるいはお祈りをした後に焼いて細かくしたものを地面に撒くことによって、それら動物がよみがえるといったような思想があったのかもしれません。このような推測は民俗例も含めた中で考えることが大切ではないかとも思っています。

金生遺跡の意義

以上、いろいろなテーマを入れてしまい、まとまりがなくなってしまいました。本当に最後になりますが、ここで金生遺跡の意義というのをまとめてみます。

まず、縄文時代後期・晩期のまとまった住居と、それから非常に集団性を表すような、ある意味では宗教的な色彩の濃い大規模な配石遺構が一体となって発見されたところに意義があると思うのです。全国的にも珍しいというか貴重な組み合わせということで史跡に指定されということです。配石遺構の機能とかそれを支えた集団のあり方など、これから解決すべき課題もたくさん残っていますが、これらが現地にそのまま残されているということは大変良かったと思います。なおこの時代の祭祀や生業を考える上で、イノシシのデータは大変重要かとおもっております。縄文人にとってのイノシシの役割や、祭祀のあり方、さらには飼育や栽培の問題にまで発展するからです。