初稿 2023.3.25

男根を模したと見なされている石製品としては、

千葉県大網白里市升形遺跡出土の旧石器時代後期(約24000年前)のものまで遡れるという。

しかしいわゆる大型石棒は、縄文時代中期に中部高地で出現したと考えられていて、

その後近畿地方以東を中心に広がったとされている。

いわゆる石棒とされているものは、縄文時代中期に何らかの画期があったものと考える。

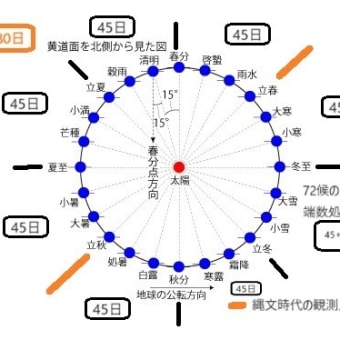

それは前期に引き続いての太陽暦の完成であり、その際太陽観測に石棒が使われていたことから、農耕進展と共に、季節の変化を知り、太陽の力を受け取るものと云うことから、石棒の霊力というようなものが想像されて、その後の石棒信仰のようなことが行われるようになったものと推察する。

石棒の始まりは最初は自然石で棒状のものが使われていたものから、加工した石棒へと変化発展したものだろう。

その経過は金生遺跡の配石内の石棒でたどることが出来るものと考える。

石棒の始まりは冬至の石棒

画面中心のものが冬至の石棒 背後は立春石棒

次が立春の石棒

因みに日本最大の石棒・北沢大石棒 縄文中期後半とされるもの

最大の石棒は長野県佐久穂町にある北沢大石棒で、長さは223cm、直径は25cmである。

この石棒は金生遺跡の配石内にある立春石棒と長さは異なるものの直径はほぼ同じサイズである。

これは太陽観測の標識としての観測精度を出すため必要とする太さである。石棒は日本列島各地に存在することから、その範囲は太陽暦の伝達範囲と見ても良いのではないだろうか。

その後太陽暦観測も進展して、それまでとは別に配石が造られ、

立秋観測石棒は加工された石棒となったものでは無いか。

立秋観測石棒と石組み

手前石組み内 立秋観測石棒 背後は立春石棒

東側から

配石全体俯瞰

石棒と太陽暦、農耕の関係 年表はお借りしてコメントを追加しています

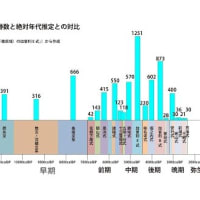

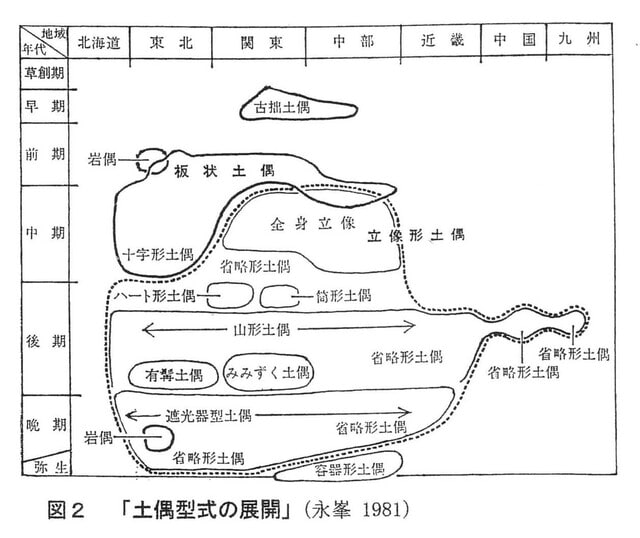

土偶の発展も石棒と同時期のようであることから、石棒と同様に農耕開始、太陽暦完成と符合するものであろう。

図はお借りしました

引用しますーーーーーーーーーーーーーー

暦Wiki

古代エジプトのこよみ†

古代エジプトの暦は1年12か月、各月は30日、10日ごとの週で構成されます。

さらに、どの月にも属さない余分な5日 (Epagomene) を加えて365日となる太陽暦です。

3つの季節 (各季節に4つの月)

季節 月

??t (Akhet) 土地が水に沈む洪水の時期 Thoth, Paophi, Athyr, Cohiac

Prt (Peret) 土地が現れ、田植えと成長の時期 Tybi, Mesir, Phanemoth, Pharmouti

?mw (Shemu) 水が低く、収穫の時期 Pachons, Payni, Epiphi, Mesori

「エジプトはナイルの賜物」(ヘロドトス)

ナイル川は毎年定期的に氾濫し、肥沃な土壌を運んできました。これがエジプトに豊かな実りをもたらしたといわれています。

古代エジプトの人々は、日の出直前にシリウスが昇る=prt spdt (シリウスのheliacal risingヒライアカル・ライジング) を観測することで、洪水の時期を察知していました。

日の出直前にシリウスが昇るとは、太陽に近すぎて見えない時期を過ぎ、シリウスがふたたび見え出す日のことです。

シリウスに限らず、デカンと呼ばれる星々が昇ってくるのを数えて夜間の時刻を把握していました。

この観測からシリウスのヒライアカル・ライジングの時期が次第に365日のこよみとずれていくことがわかり、1太陽年の長さ~365.25日に気づいたわけです。

紀元前1800年代といわれるパピルス (Papyrus Berlin 10012) には、Peretの第4月の16日にヒライアカル・ライジングが起こるという予測と17日にはそのお祝いを行なったという記述があります。

ヒライアカル・ライジングの時期は古代エジプト~紀元前3000年ごろでは夏至のころ*1だったようです。

ーーーーーーーーーーーーーー

出典 セイコーミュージアム 銀座 https://museum.seiko.co.jp/knowledge/relation_02/

シリウス暦

暦は、原始的な狩猟文明から農耕文明に移る過程で、季節による気候の変動に対して、食物を計画的に生産し収穫・貯蔵するという知恵、すなわち、人類が生活する上での必要性の中から生まれてきました。

エジプトでは紀元前3000年頃、毎年初夏の雨季の頃にナイル川が氾濫して大洪水をもたらす事を、その時期の前に決まって東の空に明るいシリウスが輝き始めることから察して、1年の周期をシリウスが見え出す夏至の日を始まりとして、そこからまた見え出す前日までを1年365日とする、太陽暦の起源となる「シリウス暦(エジプト暦)」を作ったようです。---太陽観測の記録無し、推測で記録無し---

この1年は、月の周期を基にした30日による12か月と、年の終わりの5日間の安息日で成り立っていました。この暦をもとに、1年を大きく4か月ごとに分けて、洪水・種まき・収穫時期と分けて農作業を管理していたのです。

暦の改定

ユリウス・カエサル

ユリウス・カエサル

古代ローマでは、ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が紀元前46年に、エジプト暦をベースに、その暦のずれを補正するために4年に一度1日増やす閏年を設け、エジプトに始まった太陽暦がヨーロッパに広まる基となる「ユリウス暦」を作りました。

その後約1600年の間ユリウス暦が使われていましたが、ユリウス暦も128年間に1日くるうことが解ったため、西暦1582年ローマ法王グレゴリウス13世は、正確な暦でキリスト教の権威を取り戻すべく、その間に出来た13日間の誤差を修正し、現代でも世界中で広く使用されている「グレゴリオ暦」を作ります。

---太陽観測が出来ないのでこんな暦しか作れなかった---

ーーーーーーーーーーーーーー

https://mathematica.site/web-mag/calendar/c-4/

HOME Web連載 暦の起源・目次

第4回 古代エジプトの暦:シリウスと暦の物語

現代の暦の起源、エジプト暦

現在私たちが使っている暦はグレゴリオ暦と呼ばれる暦で、そのくるいは1万年にわずか3日という精度です。グレゴリオ暦はユリウス暦を改良したものです。ユリウス暦とは1年を 365日とし、4年に1回1年を366日とする閏年を設ける暦です。つまり、数学的にいうと1年を 365.25日とする暦のことです。これだけ聞くとたいしたことなさそうに思えるかもしれません。これは、4年間の日数を数えて、365×4+1日だったというだけのことではありません。当時はたいした観測機器などなく目視ですから、4年間日数を数えたとしても誤差が出ます。十分大目に見て、4年間で 0.1日の誤差としても、40年経てば1日の誤差となってしまいます。しかしユリウス暦の誤差は、100年に1日未満という精確さなのです。観測技術は、ガリレオが望遠鏡を発明するまで基本的には変わっていません。この精度を達成したのは古代エジプトの暦で、現在私たちが使っている暦はエジプト暦を引く継ぐものなのです。ここではエジプトの暦について調べてみましょう。

シリウスの観測

おおいぬ座のα星、シリウス

皆さんはシリウスという星をご存知ですか? 冬の南の空、オリオン座(三ツ星)の左下に輝く全天で最も明るい星です。シリウスは正式にはおおいぬ座のα星といいます。ギリシア神話では、オリオン座は狩人で、おおいぬ座はその猟犬ですが、エジプトでもこれらの星は信仰の対象でした。

星空を観測する2つの方法

少し天球の復習をしましょう。夜、南の空にシリウスが輝いていると考えてください。星空の眺め方として、2通りの方法があります。時間を固定する方法と、天球を固定する方法です。時間を固定する方法では、たとえば時間を真夜中の 0時に固定し、毎晩0時に星空を眺めることにします。天球は1年に1回転しますから、簡単のため1年を 360日とすると、星々(天球)は1日に1度、東から西へ回転します。時間を固定するということは太陽を固定するということです。こんどは天球を固定しましょう。すると太陽は、天球とは逆に、1日1度西から東へ回転します。1日=24時間= 1440分ですから、1度動くのに 1440分÷360 =4分 となります。つまり、きのう0時に見ていた星は、今日の0時には1度だけ西に移動してしまっていますから、同じ位置にあったのは0時から4分前ということになります。言い換えると、星々は太陽を追いかけるように移動します。星々のほうが速いので、やがて太陽に追いつき、追い越します。

シリウスの旦出

シリウスに話をもどしましょう。冬の真夜中にシリウスを眺めていると思ってください。次の日シリウスが同じ位置に来るのは4分前です。日数がさらに経過すると時間もどんどん後戻りし、夕暮れ時になります。太陽は西の地平線にいます。こんどは時間を止めましょう(つまり太陽を止めます)。シリウスはだんだん太陽に近づき、やがて追いつきます。春になり、シリウスが太陽と一緒に行動している間、シリウスは人間の目から消えます。やがてシリウスは太陽を追い越し、夏の始め、日の出の直前に東の空に姿を現します。このように、星が太陽の直前に昇ることを旦出たんしゅつ(英語ではヘリアカル?ライジング heliacal rising)といいます。

ナイル川と古代エジプト人

シリウスとナイル川増水の法則

古代エジプト人はナイル川と共に生きる川の民でした。ナイル川は毎年決まった時期に増水し、上流から肥沃な用土を運んでくれ、種を播くだけで植物は生育します。しかし増水する前にしなければならないことがたくさんありました。貴重品や生活必需品を水の来ない高台に運ぶこと、運河をさらい堤防を補強し、水を隅々まで行き渡らせるようにすることなどです。

シリウスの旦出はナイル川の増水の前兆だったのです。シリウスの旦出の後、まもなくしてナイル川は増水します。エジプト人はこの日を年の始め、つまり正月として祝いました。すると1年はシリウスの旦出から次のシリウスの旦出まで、約365日となります。古代エジプト人は以下で示すようにとても整然として美しく整った暦を作りました。

古代エジプトの3つの季節

古代エジプト人は1年を360日として、1年と1年の間に5日の付加日を設けました。古代エジプト人はこの付加日を「エパゴメン」と呼んでいました。エジプト人にとって1年は360日で、付加日は1年とは別の、それぞれの神を祀るお祭りでした。1年は1ヵ月30日の12ヵ月に分けられます。この12ヵ月は、それぞれ4ヵ月からなる3つの季節に分けられました。

アケト(増水季)、ペレト(播種はしゅ季)、シェムウ(収穫季)

アケトは夏から秋にかけてナイル川が増水している季節で、農閑期です。ペレトはナイル川の水が引き、種まきをする季節で、冬から春にかけての季節です。シェムウは実ったムギを刈り取る春から夏にかけての季節です。実は、エジプト暦は移動暦で、季節は毎年少しずつ移動します。これについてはあとで説明します。

トト神の伝説

アケトの4つの月の最初の月をトトといいます。トト神※は知恵の神でエジプト人に文字と数学を教えたと考えられていました。1年はトトの月から始まります。エジプト人は、この宇宙を大きな水の循環と捉えていました。シリウスの旦出後、ナイル川は増水しはじめます。するとどこからとなく白い鳥トキが集まってきます。どうしてトキは増水の時期を知っているのでしょうか。宇宙の神秘を知っている賢い鳥トキをトト神の化身けしんと考えました。

古代エジプトは10進数なので10が数の基底で、10をデカンと呼びます。古くはエジプトの1週は10日でしたから、“週”のことをデカンと呼ぶこともあります。1週のうち9日働き1日休みました。後にエジプトもバビロニアの影響で1週7日となります 〔1週間はなぜ7日になったのか〕。ギリシア語で 10 を表す「デカ」はエジプトのデカンに由来します。

シリウスの語源

ついでにシリウスの語源も調べてみましょう。シリウス星は古代エジプトではソプデトと呼ばれ、イシス女神※の化身とされていました。イシス女神は古代ギリシア人やローマ人にも人気があり信仰の対象となっています。異説もありますが次のようだと思われます。

エジプト語:ソプデト(Sepdet) ⇒ ギリシア語:ソティス(Sothis)

⇒ ラテン語:シリウス(Sirius)

オリオン座の三ツ星はサフと呼ばれ、これも人気のある冥界の王オシリス神※と同一視されています。オシリス神とイシス女神は夫婦で、壁画や天井図などでは一緒に描かれています。冬の夜空で夫である三ツ星(=オシリス)が妻のシリウス(=イシス女神)を先導する形で昇ってきます。名前がたくさん出てきましたが、以下ではシリウスの代わりにソティスを用いることにします。

ソティス=シリウス=ソプデト=イシス女神

英語では夏の暑い日(つまり夏の土用)のことを dog days といいます。「おおいぬ座」は現在冬の星座ですが、エジプトの暦ではおおいぬ座のシリウスは太陽の近くにいる夏なのです。中国ではシリウスのことを天狼てんろう星といいます。オオカミは犬ですから、これもエジプトと関係があるかもしれません。

古代エジプトの民衆暦

太陽年と恒星年

上で述べた1年を365日とする暦を民衆暦といいます。エジプトではいつ頃から民衆暦を使っていたのでしょうか。この議論の前に太陽年と恒星年の復習をしておきましょう。

1恒星年=365.256363日 = 365日6時間9分9.764秒

1太陽年=365.2422日 = 365日5時間48分45.2000秒

1恒星年は、太陽が天球を一巡してもとの星の位置に戻ってくる時間です。1太陽年は、夏至から次の夏至までの時間、つまり太陽に対する地軸の傾きが同じに戻るまでの時間です。したがって、民衆暦は、意味からいうと太陽暦ではなく“恒星暦”というべきなのですが、「1年を365日とした暦」ですから、どちらでもかまいません。

ソティス日

古代エジプト人は、最初はソティス(=シリウス)の旦出を1年の始めとしていたと思われますが、そのうち1年を365日と定めた民衆暦を使うようになります。すると、1月1日(元旦)はこの暦によって決められます。エジプト人はソティスの旦出の日を“ソティス日”としてお祝いしていました。最初は1月1日がソティス日だったのでしょう。しかし4年後には1月2日がソティス日となります。つまり、4年ごとに1日ソティス日が移動していきます。365×4=1460 ですから1460年経つとその次の年に、ソティス日はもとの1月1日に戻ってきます。

民衆暦で1461年 = 365× 1461 = 533265日

1460恒星年 = 365.256363×1460 = 533274.29日

なんと1460年で9日の誤差です。前回のお話〔メソポタミアの暦〕で述べた 春分点移動 は太陽年と恒星年のズレ、“ソティス日の移動”は民衆暦と恒星年のズレです。似ていますが、少し違います。ソティス日が移動するということは、季節が移動するということです。したがって、上で述べた「アケト季は増水季、…」という当初のもくろみは時代が経過するにつれて成り立たなくなります。しかし、1つの季節が次の季節と入れ替わる時間は 1460年の 1/3、約500年ですから、実生活にはほとんど影響がありません。

ソティス年とは

古代エジプト人は民衆暦の何月何日にソティスの旦出が起きたかを記録し続けていました。1月1日がソティス日となった年を“ソティス年”といいます。ソティス年の正月は、エジプト人にとっては“真の正月”ですから特に盛大なお祭りがなされました。古代ギリシア人は、この現象を「アポカスタシス」と呼んでいました。

ソティス元年を探る

歴史学者(編年学者)と古代天文学者たちは民衆暦が始まった年をつきとめようとしました。民衆暦が始まった年はソティス年に違いありません。ソティス年の最初の年をソティス元年と名付け、学者たちは史料文献の調査を開始しました。すると、ローマ時代、紀元後139年がソティス年だということを発見しました。ときはローマ皇帝アントニヌス?ピウスの治世で、都市アレクサンドリアではソティス祭を祝う盛大な祭典が催され、記念硬貨まで発行されていました。ローマ人もギリシア人同様ソティス(=イシス女神)を信仰していたのです。139年の1460年前は -1321年、つまり紀元前 1322年です。その年は新王朝時代であり、書記たちの残した記録の中にソティス祭の記述がありました。さらにもう一巡前は紀元前2782年で、この時代は初期王朝時代です。この前2782年がソティス元年なのでしょうか。恒星ソティスは豊饒の女神ソプデトと結び付けられて、初期王朝時代にはすでに信仰されていました。初期王朝時代の次の時代は古王国時代、すなわちピラミッドの時代です。学者たちは、古王国第5王朝のウナス王たちのピラミッド?テキストの中に、当時の星観測の記録だけでなく、それよりずっと古い星観測の記録が混じっていることを発見しました。これらのことから、編年学者たちは、ソティス元年はさらに一巡前の紀元前4242年ではないかと推定しています。これはいまから6千年以上も前というとてつもない古代となります。

ソティス周期による年代決定法

エジプトの民衆暦は1460年という長い年月で循環します。これをソティス周期といいます。このソティス周期を用いることによって、エジプトの長い歴史の年代が非常に正確に決定できるようになりました。

上でも述べたように、1年の測り方には恒星年と太陽年といった2つの測り方があります。両者の差は

0.014日 = 20分24秒

とほんのわずかでほとんど無視できますが、エジプトのように何千年も続く歴史では無視できなくなります。つまり、1年で 0.014日でも千年経ったら14日にもなります。ソティスの旦出は、紀元前3000年頃6月21日だったとすると、紀元前2000年では7月5日、紀元前1000年では7月19日となります。ソティスの旦出はナイル川の増水の予測に用いられたのですが、後世ではもはやその価値はなくなっていたようです。

ーーーーーーーーーーーーーー

解説

土(ど)偶(ぐう)が女性を象徴する縄文時代の祈りの道具である一方で、

男性を象徴する祈りの道具が石(せき)棒(ぼう)です。

石棒には男性器を写実的に表現したものがあることから、子(し)孫(そん)繁(はん)栄(えい)や豊(ほう)饒(じょう)を祈るためのものと考えられています。

石棒は前期に作られ始め、中期には大形のものが出現しました。

ーーーーーーーーーーーーーー

徳島の石棒

中村 豊(徳島大学)

2021.10.30

(徳島市立考古資料館「石棒って何だ」)

はじめに

石棒は、縄文時代前期後半には出現し、縄文時代中期に中部・関東地方を中心とする東日本で、

土偶とともに大いに盛行した。縄文時代中期は、東日本諸地域で遺跡の数が、縄文時代を通じて最

多となる時代である。その最盛期に呪術具として広く普及していったアイテムのひとつが石棒であ

った。

石棒の用途ははっきりとはわかっていない。男性器をかたどっていることから豊穣と再生をねが

ったとも、祖先崇拝に用いられたともいわれている。縄文時代後期中葉から晩期前半のものは、刀

剣を模したものもあって、模擬戦に用いられたという説もある。大型と小型(刀剣形を含む)で、

屋内と野外の使い分けがあったともいわれている。多様な意見があり、現時点では実用品ではなく、

儀礼や祭祀にもちいられたというところまでしかわからない。

ーーーーーーーーーーーーーー

概要

石棒は広義には石刀や石剣を含む棒状の石製品を総じて指し、狭義にはいわゆる大型石棒を指す場合が多い[2]。広義の石棒は九州から北海道までほぼ全国に存在する。

男根を模した石製品としては、千葉県大網白里市升形遺跡出土の旧石器時代後期(約24000年前)のものまで遡れる[3]。いわゆる大型石棒は、縄文時代中期に中部高地で出現したと考えられ、その後近畿地方以東を中心に広がったと考えられる[4][5]。ただし、岐阜県の塩屋金清神社遺跡や島遺跡[6][7]など、いくつかの石棒製作遺跡が東日本を中心に確認されている一方で、西日本でも兵庫県見蔵岡遺跡[8]や京都府上里遺跡[9]などの石棒製作遺跡が確認されている。これは決して東日本で製作された製品を西日本の人間が手にしただけではなく、1つの祭祀形態として受容していたことを示している[10]。

住居内の炉の側で出土する事例が見られ、火熱による損壊変色があることから、石棒は火と関連する祭祀で用いられた祭祀具と考えられる[1]。石棒の祭祀では、「勃起→性行為→射精→その後の萎縮」という男性器の一連の状態が「摩擦→叩打→被熱→破壊」として疑似的に見立てていたとされるものもある[1]。このように破損して出土する事例が非常に多いため、そこに意味を求める説があるが、それに懐疑的な意見もある[11]。また、墓に副葬された石棒もあるように、幾通りもの呪術的機能を持っていたことが推定される[12][13]。

ーーーーーーーーーーーーーー

石棒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

NoFonti.svg

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年3月)

石棒(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館)

日本最大の石棒・北沢大石棒

石棒(せきぼう)は、縄文時代の磨製石器の一つである。男根を模したと考えられる呪術・祭祀に関連した特殊な道具とみられる[1]。

最大の石棒は長野県佐久穂町にある北沢大石棒で、長さは223cm、直径は25cmである。

ーーーーーーーーーーーーーー

実際にも中期の中部山岳地帯の縄文住居の奥壁には、石で囲った特別な区画が設けられ、中央に長い石を立てている例もある。それも採石したばかりの山どりの石である。埋甕も入口近くの床面に埋められていた。ときには底を抜いたりもしてある。かつて金関丈夫(795夜)は胞衣壷か乳幼児の甕棺だったのではないかと推理した。木下忠もそういう推理をたてている。

ぼくが最も驚いたのは、こうした住居にはほとんど何も置いていなかったということだ。土器の小破片が稀に見つかる程度で、縄文人はあれほどの土器類をイエの中には持ち込んでいないらしいのだ。ウツなのである。ウツロであって、かつウツツなのである。ただし煮炊き用の土器にかぎっては、ときに床面にジカ置きしていたようだ。

ーーーーーーーーーーーーーー

3、稲作文明との整合

大陸では、弥生温暖期に北上した稲作が古墳寒冷期に大きく南下後退したので、尾瀬沼の花粉データの寒暖振幅を検証できる。但し数値的な確認ができるのはこの時だけで、稲作の北上の歴史は明確ではない。それには二つの理由があり一つは、華北は伝統的にアワ栽培地だったから、稲作地の北に別の穀物栽培地があり、稲作の北上の軌跡が見えないからだ。もう一つは、縄文早期以降の寒冷化と、稲作の耐寒改良の成果が拮抗したので、稲作は気候の寒暖振動の度に、同じ緯度を南北移動したからだ。その上に、史記が稲作民とアワ栽培民を意図的に混同し、その後の史書もアワ栽培地が宋代に麦栽培地になった事を隠し、温帯ジャポニカと熱帯ジャポニカの起源を曖昧にしている。中国の熱帯ジャポニカ栽培地にインディカが拡散したから、現在は熱帯ジャポニカの栽培地がない事も、大陸の稲作史を分かり難くしている。従って分かり易い西ユーラシアの麦栽培を先に検証し、1600年の寒暖周期が中国大陸にもあった事を認識できると、以下の歴史解釈も納得して貰えるだろう。

下表の華北の欄で、稲作民の事績を暖色の背景で示し、雑穀民の事績を寒色の背景で示し、赤字で稲作北限を示した。

|

年代 |

相対的寒暖 |

日本の時代区分 |

揚子江下流・江南 |

湖北省・湖南省 |

華北 |

|

|

BC4900 |

|

|

河姆渡文化 |

大渓文化 |

仰韶文化 |

|

|

4800 |

|

縄文時代 |

馬家浜文化 |

|

(河南、陝西、山西省) |

|

|

4700 |

|

前期 |

|

|

|

|

|

4600 |

|

|

北緯29度 |

北緯30度 |

|

|

|

4500 |

|

|

(熱帯ジャポニカ) |

(温帯ジャポニカ) |

|

|

|

4400 |

相対的 |

|

|

|

|

|

|

4300 |

寒冷期 |

|

|

|

|

|

|

4200 |

|

|

|

|

|

|

|

4100 |

|

|

|

|

|

|

|

4000 |

|

|

|

|

大汶口文化 |

|

|

3900 |

|

|

崧沢文化 |

|

(山東省) |

|

|

3800 |

|

|

玉器、 |

|

|

|

|

3700 |

|

岡山県 |

黒陶、灰陶 |

|

|

|

|

3600 |

相対的 |

(熱帯ジャポニカ) |

紅褐陶 |

|

|

|

|

3500 |

温暖期 |

北緯34度 |

泥質紅陶 |

|

|

|

|

3400 |

|

縄文時代 |

|

|

|

|

|

3300 |

|

中期 |

良渚文化 |

|

|

|

|

3200 |

|

|

|

|

|

|

|

3100 |

過渡期 |

|

多様な玉器 |

|

|

|

|

3000 |

|

|

絹 |

屈家嶺文化 |

竜山文化(華北) |

|

|

2900 |

|

熊本県 |

黒陶、赤陶 |

|

|

|

|

2800 |

|

(熱帯ジャポニカ) |

集住 |

卵殻黒陶 |

|

|

|

2700 |

|

北緯32度 |

|

|

|

|

|

2600 |

|

|

揚子江下流に洪水頻発 |

|

|

|

|

2500 |

|

|

江西・広東に南下? |

石家河文化 |

|

|

|

2400 |

|

縄文時代 |

フィリッピンに南下? |

河南省に北上→ |

→河南省 山東省、山西省 北緯35度 |

|

|

2300 |

|

後期 |

良渚文化消滅 |

山東竜山文化 |

||

|

2200 |

|

本格的稲作開始 |

|

銅器・都市文明 |

|

|

|

2100 |

|

(熱帯ジャポニカ |

|

三星堆文化 |

二里頭文化(夏王朝) |

|

|

2000 |

|

+温帯ジャポニカ) |

|

|

(河南省洛陽) |

|

|

1900 |

|

関東 |

|

|

|

|

|

1800 |

|

北緯35度 |

|

|

|

|

|

1700 |

|

|

|

|

← ← 稲作民が華北から撤退 |

|

|

1600 |

|

|

盤龍城遺跡 ← |

二里岡文化(商王朝) |

||

|

1500 |

|

|

|

(武漢) |

(鄭州) |

|

|

1400 |

|

|

|

|

|

|

|

1300 |

|

縄文時代 |

呉城文化 ← ← |

← ← |

殷墟(商王朝) |

|

|

1200 |

|

晩期 |

(江西省 北緯28度) |

|

(安陽) |

|

|

1100 |

|

|

|

|

||

|

1000 |

|

|

|

|

長安(周王朝) |

|

|

900 |

|

|

|

|

(西安) |

|

|

800 |

|

弥生時代 |

呉(浙江、安徽) |

楚 |

アワ栽培地が南北に拡大 |

|

|

700 |

|

水田稲作開始 |

粤(広東、広西、越南) |

|

春秋戦国時代 |

|

|

600 |

|

(温帯ジャポニカ) |

稲作民の北上→ |

→ → → → → |

河北の燕が遼寧にも拡大 |

|

|

500 |

|

|

|

越(山東省、江蘇省) |

||

|

400 |

|

青森県 |

|

|

稲作北限は河北省(北緯39度)に北上 |

|

|

300 |

|

北緯40度 |

楚 |

楚 |

楚(沿海部) |

|

|

200 |

|

|

|

|

秦/漢 |

|

|

100 |

|

|

|

|

漢 |

|

|

0 |

|

|

|

(行先不明)← ← |

稲作民の南下 |

|

|

0 |

|

|

|

|

後漢 |

|

|

AD100 |

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

三国 |

|

|

300 |

|

古墳時代 |

|

|

晋 |

|

|

400 |

|

北関東 |

南朝 |

南朝 |

北魏(騎馬民族王朝) |

|

|

500 |

|

北緯36度 |

|

|

北朝(騎馬民族王朝) |

|

|

600 |

|

飛鳥時代 |

|

|

隋(騎馬民族王朝) |

|

|

700 |

|

奈良時代 |

|

|

唐(騎馬民族王朝) |

|

|

800 |

|

平安時代 |

|

|

|

|

|

900 |

|

青森県 |

|

|

|

|

複雑な表だが、先ず日本列島について言えば、沖縄の縄文前期の遺跡から九州の曽畑式土器が発掘され、岡山の縄文前期の遺跡から熱帯ジャポニカのプラントオパールが発掘されているから、縄文前期温暖期の岡山に熱帯ジャポニカが導入された事が確認される。関東縄文人の複数の遺体から、熱帯ジャポニカの栽培者だったミトコンドリア遺伝子mt-Bが見出されているから、栽培者が日本列島に渡来した事も、間接的に確認できる。

関東と同緯度である山東省の縄文後期温暖期の遺跡から、温帯ジャポニカのモミが発掘され、関東縄文人の複数の遺体から、温帯ジャポニカの栽培者だったmt-Fが検出されているから、縄文後期温暖期には、関東より南の地域に温帯ジャポニカが導入されたと考えられる。mt-Bは現代日本人の13%、mt-Fは5%を占めている。

熱帯ジャポニカが先に導入されたのは、その栽培地が揚子江河口域だったから、海洋民族だった縄文人は縄文早期に到達したが、温帯ジャポニカの栽培地だった湖北省に到達したのは、縄文中期だった。従って熱帯ジャポニカは縄文前期温暖期に、温帯ジャポニカは縄文後期温暖期に日本列島に導入されたと考えられる。熱帯ジャポニカの栽培者が「粤(えつ)」民族で、温帯ジャポニカの栽培者が「荊」で、「越」は粤を母体とする交易集団、「呉」と「楚」は荊を母体とする交易集団だった。夏王朝は、荊と越が統合的に生み出した、経済活動を統括する組織だったと考えられる。史記が歴史を正しく伝えていると信じている人には、受け入れられない話になるが、捏造史を消却しなければ事実は見えない。

日本の温帯ジャポニカは、晩期寒冷期に品種改良されて稲作技術が向上し、弥生温暖期に青森まで北上した。縄文時代の稲作は陸稲か湿地栽培で、現在の水田と重なる地域にあった当時の湿田を発掘する事は、至難の業だから、その存在を確認できない事は致し方ないが、発掘全能主義の考古学は、発掘できないものはなかった事にしろと言い張っているから、それも排除しなければ事実は見えない。

ーーーーーーーーーーーーーー