いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#2024-08-09 17:50:56に記事にしました。百済の歴史に謎が多いのは日本書紀に基づくものが原因です。藤原不比等の系譜を隠ぺいするためだと分かりましたので、改めて検討して(注1)に4・5世紀の東アジアの図を加え、説明を加えました。ややこしい話ですので現在の推理ということで、ご理解ください。疑問などございましたら遠慮なくご指摘ください。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

#2022-09-03 03:01:11に記事にしましたが、その後分かったことを入れて追加しました。よろしければまたお付き合いください(#^.^#)

#中々、勉強が進みませんので、次の記事が書けませんでした。申し訳ないです。このテーマを前から考えていたのですが、丁度いい動画を見つけましたので、記事にすることにしました。最後までお付き合いください(*^▽^*)

百済の歴史は日本史の一部【日本古代史】~百済の歴史を取り戻そう~

社会科教室@YouTube

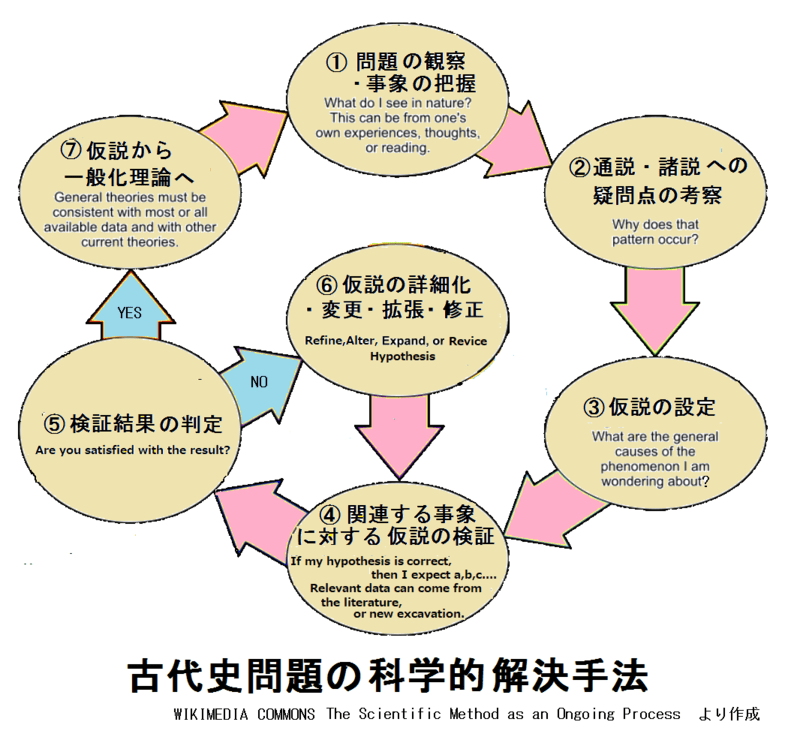

坂田隆「古代の韓と日本」新泉社(1996年)を参考にして考えていますが、一応、現時点での推理(仮説)を書きます。と言いますのも、百済についてのシナの史料と記紀や三国史記の内容が余りにも違うということは前から指摘されていましたが、通説では違いを無視して、矛盾がないように説明しています。三国史記は1⒉世紀の新羅の金富軾が完成させたものなので、記紀の内容とも若干ずれはあるものの、日本書紀を参照したのは明らかですから、記紀の内容が天皇の歴史書だという思い込みを捨てると、シナの史料と矛盾するならば、シナの史料をベースに検討しなければならないということなのです。

坂田氏は、この本の第一部で、「一つの百済」説では説明できない、以下のようなシナの歴史書と日本の史書で異なる内容があることを示しています。

①百済の所在地

シナの史書では、四世紀後半は楽浪郡に都を置き、五世紀には遼西の晋平郡晋平県を都としたとあります。日本史書はずっと半島南部尉礼(いれ、漢城)・久麻那利(くまなり、熊津)に居たことになっています。

②国力

371年に高句麗の平壌城を攻め、高句麗故国原王が戦死して、翌年には東晋が百済王余句(近肖古王)を鎮東将軍領楽浪太守に封じています。490年には北魏が数十万騎で百済を攻めましたが、撃退しています(南斉書)でかなりの強国と見られます(注1)。(2025.3.12 赤字追加)

一方、日本史書では天皇が派遣した将軍によって王が廃立され、日本に王子を差し出していた弱小国でした。

③対高句麗敗戦と王都南遷の年代

百済が高句麗に敗れて南遷するのが502年以降ですが、日本史書では475年に敗れ、477年に南遷したとなっています。

④百済王の名前

五世紀以前の十人の王名に一致するものがないのですが、従来は類似しているということで同一人物と考えています。(2024.10.11 付録に歴代百済王の年表を示す)

⑤系譜

シナの史書に見える余慶・牟大が日本史書では蓋鹵王(がいろおう)・末多(むた)とありますが、従来は王名の類似で同一と認めて、シナの史書と日本史書で系譜が異なることを無視していました。

⑥在位年代

蓋鹵王は諱が慶司なので、宋書の百済王余慶と同一人物としていますが、宋書で余毗の在位は430年-450年で余慶は457年ー458年在位となっていますから王位交代が日本では 蓋鹵王(455-475)の在位中に行われたことになります(坂田上掲書 pp.75-76)。

つまり一時期に別々の「二つの百済」があって、それらが六世紀初頭に一つの百済として合一したことが述べられています。

日本書紀の記述は信頼できないことが、疑いではなく完全に分かりましたので、日本書紀に基づく百済に関する情報を疑うべきです。

百済は元々北方アジアのツングース系部族の高句麗と同様に扶余族から分かれた国ですので、遼西を領有した時期があってもいいのですが、日本書紀ではそれを無視していますので、百済の歴史を詳しく説明したくないのだと分かります。それは百済がかつては楽浪を支配し、日本よりもシナから上位の冊封を受けていたことも事実であり、日本の古代史にも関係するからだとすぐに分かります。

坂田氏は日本書紀に対して疑いの目は向けるものの、完全否定までしていないので、百済が二つから一つになったと考えれば矛盾は解決するとしています。

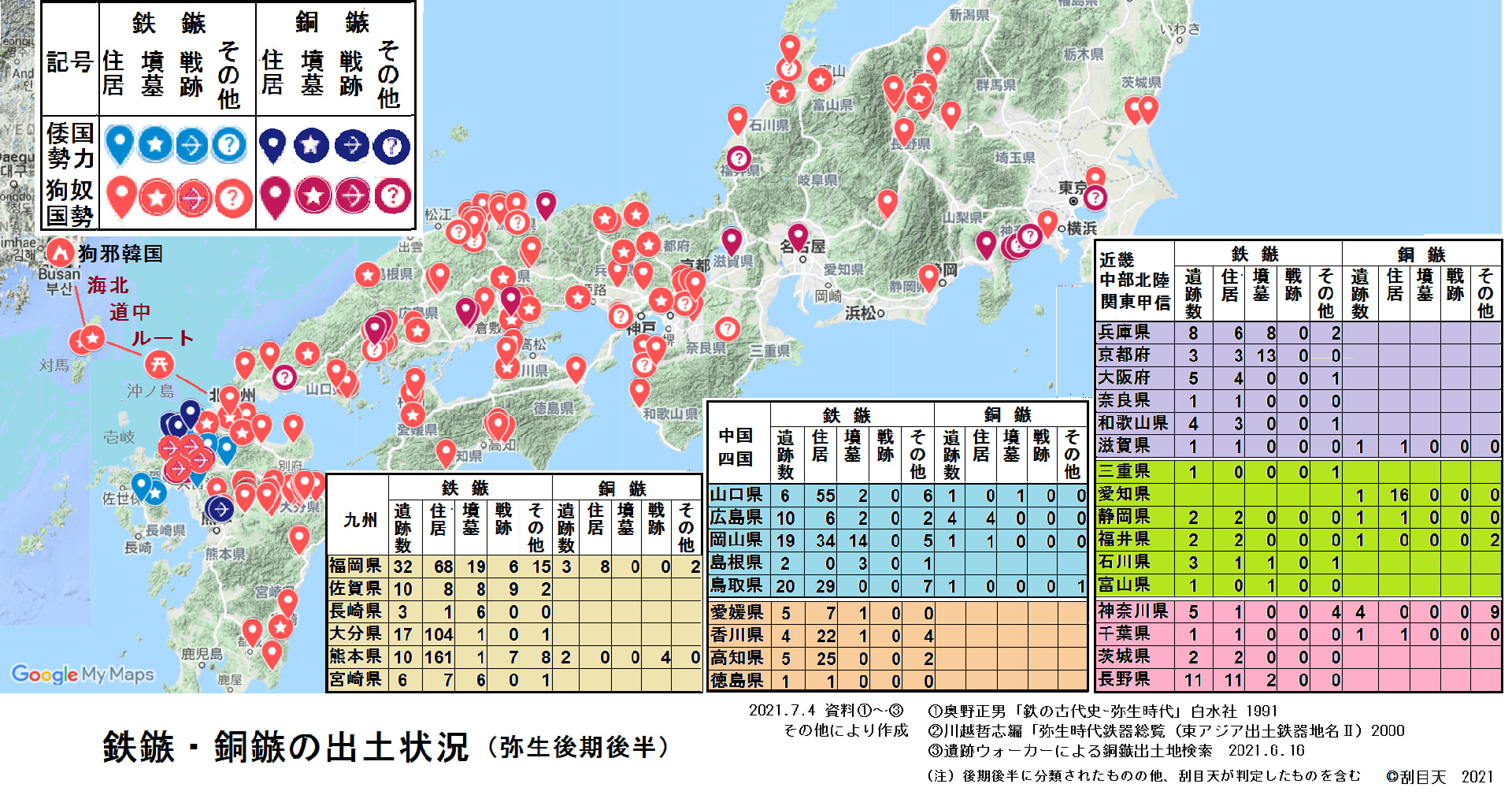

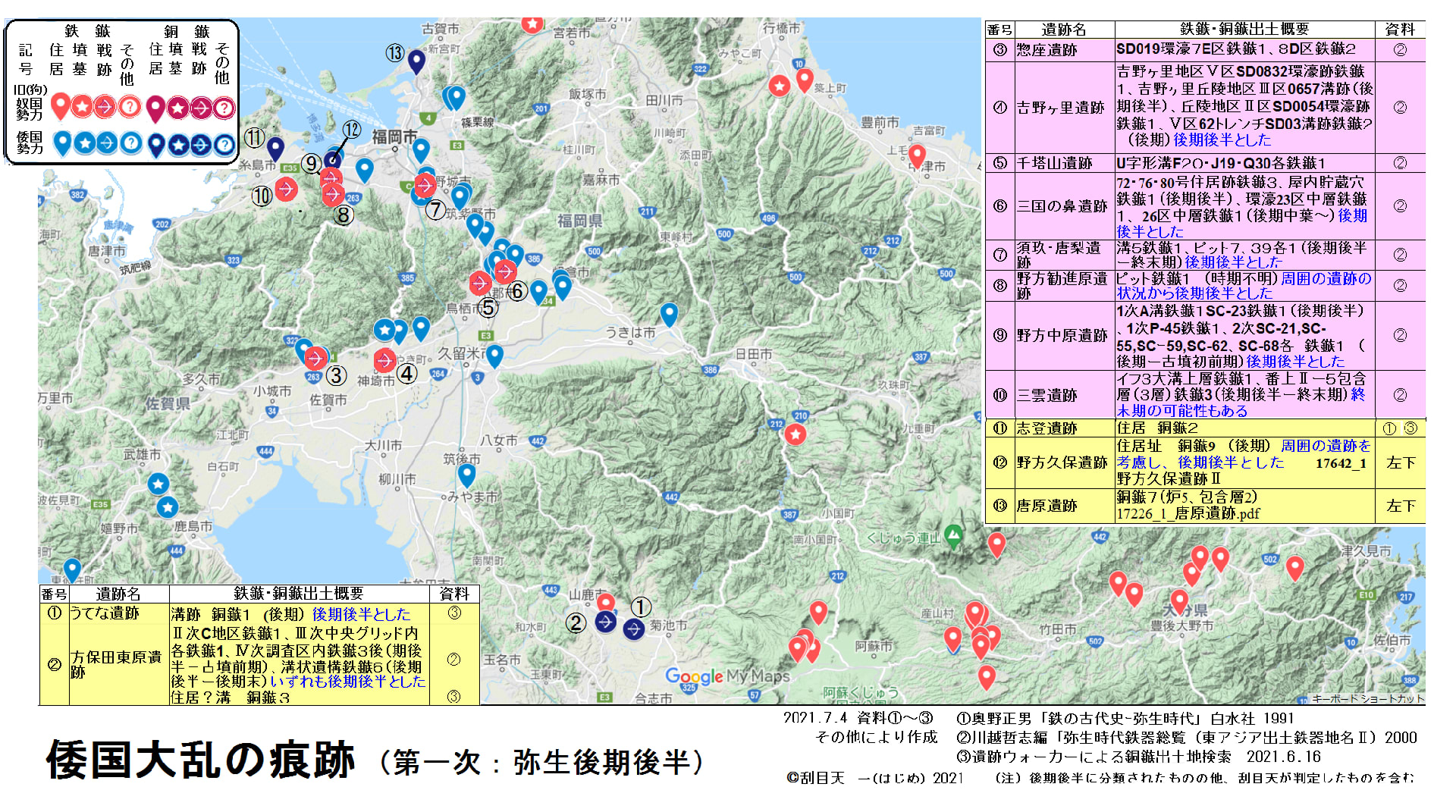

それでは、二つの百済の正体は何だったのかですが、ひとつは高句麗と同族の百済です。『隋書』によると、高句麗の東明王の子孫の仇台が、二世紀末の遼東太守公孫度の時代に204年に帯方郡となる土地に存在していました。半島の韓人・濊人が強盛になって暴れたので、師升王の一族の支配する倭国は公孫氏の支配する楽浪郡との交易ができなくなり、衰退します。一方で旧奴国は半島南部の鉄を入手して鉄交易ネットワークを列島内に築き、隆盛になって、倭国を苦しめました。これが倭国大乱です。公孫度が仇台を懐柔するために娘を娶らせ、公孫氏は帯方郡を設置して半島の混乱は収束しました。仇台の百済は隆盛になり、公孫氏が魏の司馬懿によって滅ぼされた後も馬韓を支配し、西晋が衰退して東晋の時代に遼西も領有した強国になりました。

もう一つの百済は、日本書紀に述べられた半島南部にづっと居た百済です。三国志で紹介された馬韓五十余国の一つの伯済国です。馬韓は「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」で説明しましたように、紀元前230年頃に戦国七雄の一つである韓が秦に滅ぼされ、前223年には楚が滅亡しています。滅ぼされた国の人々は馬韓に逃亡したと考えています。

実は、wiki「百済史年表」の冒頭に「『広韻』には、百済王の扶余氏は「中国呉の夫概から出た扶余氏」と記録されている。」と紹介されていました。呉の夫概を調べると、なんと、最後の呉王夫差の父闔閭の弟でした。「紀元前505年、兄が呉越の戦いの最中に、こっそりと陣払いをし、自立して呉王を名乗ったが、戻ってきた闔閭の兵に敗れて、楚に亡命した。その後、楚から領土の堂谿を与えられて、その子孫は堂谿氏と称した[2]。」とwiki「夫概」にありました。つまり、夫差の子孫が紀元前4世紀初頭に福岡市吉武・高木遺跡に降り立った天御中主ですから、同じ呉王族夫概の末裔が馬韓に逃げて伯斉国の王となったと推理できます。当然、伯斉国の人々は倭人です。天御中主が居住した地域は紀元前11世紀以前から居住していた倭人の支配地だったと考えています。(2025.3.12 赤字追加)

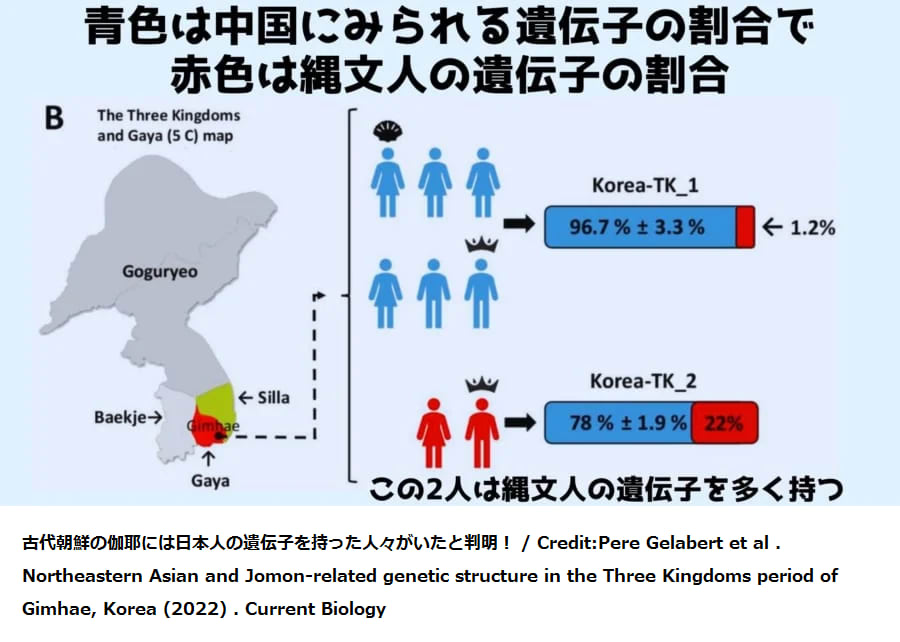

すでに7000年前(縄文早期末)の鬼界カルデラ噴火によって生活を奪われた中九州などの縄文人が半島に逃れて生活していましたので、半島南部の倭人は縄文人と混血していたという証拠が大成洞遺跡などの人骨を遺伝子解析したウィーン大学の研究成果から分かっています。3世紀から5世紀(日本の古墳時代前期から中期)の二人の王(首長)とそれぞれの殉葬者の人骨です。その結果、縄文関連の祖先が少なくとも紀元 500 年頃の 三国時代期までは韓国で高いレベルで存続していたことがわかったと報告されています。現在では韓半島にほとんどいませんので、白村江の敗戦以降にほとんどが日本列島に帰還したと推理できます(注2)。(2025.3.12 赤字修正)

馬韓の伯済国は呉王族が支配する倭人の国だったようです。(注3)

さて、六世紀初頭に高句麗に敗退した遼西の百済が、故地の馬韓に逃げ延びたのですが、百済王が民衆に暴虐な振る舞いをするので、馬韓の国人が立ち上がり、百済王を殺して王を立てたと「日本書紀 武烈紀」にあります。殺された王が牟大(むだい、東城王、生年不詳 - 501年)です。そして、この時に百済王を名乗った伯済国の倭人が武寧王(ムリョンワン、462年 - 523年)だと推理しています。(2022.9.5 赤字追加)

wiki「武寧王」によれば、『梁書』では余隆、『日本書紀』雄略天皇紀5年条では、加須利君(かすりのきし、第21代蓋鹵王)の子、名を嶋君とする。また、武烈天皇紀4年条では『百済新撰』の引用として、「諱は嶋王という。これは昆支王の子である。則ち末多王(東城王)の異母兄である」としながらも、「今考えるに、島王は蓋鹵王の子である。末多王は昆支王の子である。これを異母兄というのはまだ詳しく判らない[1]」としている。とあります。

日本書紀では史実を誤魔化すために、「武寧王の出生の話として雄略天皇紀5年(461年)条に、百済の加須利君(蓋鹵王)が弟の昆支王を倭国に貢る際、自身のすでに妊娠した婦を与えて、途中で子が生まれれば送り返せと命じた。一行が筑紫の各羅嶋(かからのしま・加唐島)まで来たところ、一児が生まれたので嶋君と名付けて百済に送り返した。」としています。坂田氏は昆支(加須利)君の子で、末多(牟大)王とは異母兄弟と推理していますが(上掲書 p.108)、百済の遠祖の、東明王とは、まったく血はつながってはいないというのが刮目天の推理です( ^)o(^ )

半島南部の倭人国家だった任那を百済に割譲したのも、百済復興のために日本が必死になったのも、百済が、ヤマトの大王家と同じ呉王族の倭人国家だったからと考えると納得できませんか?(^_-)-☆

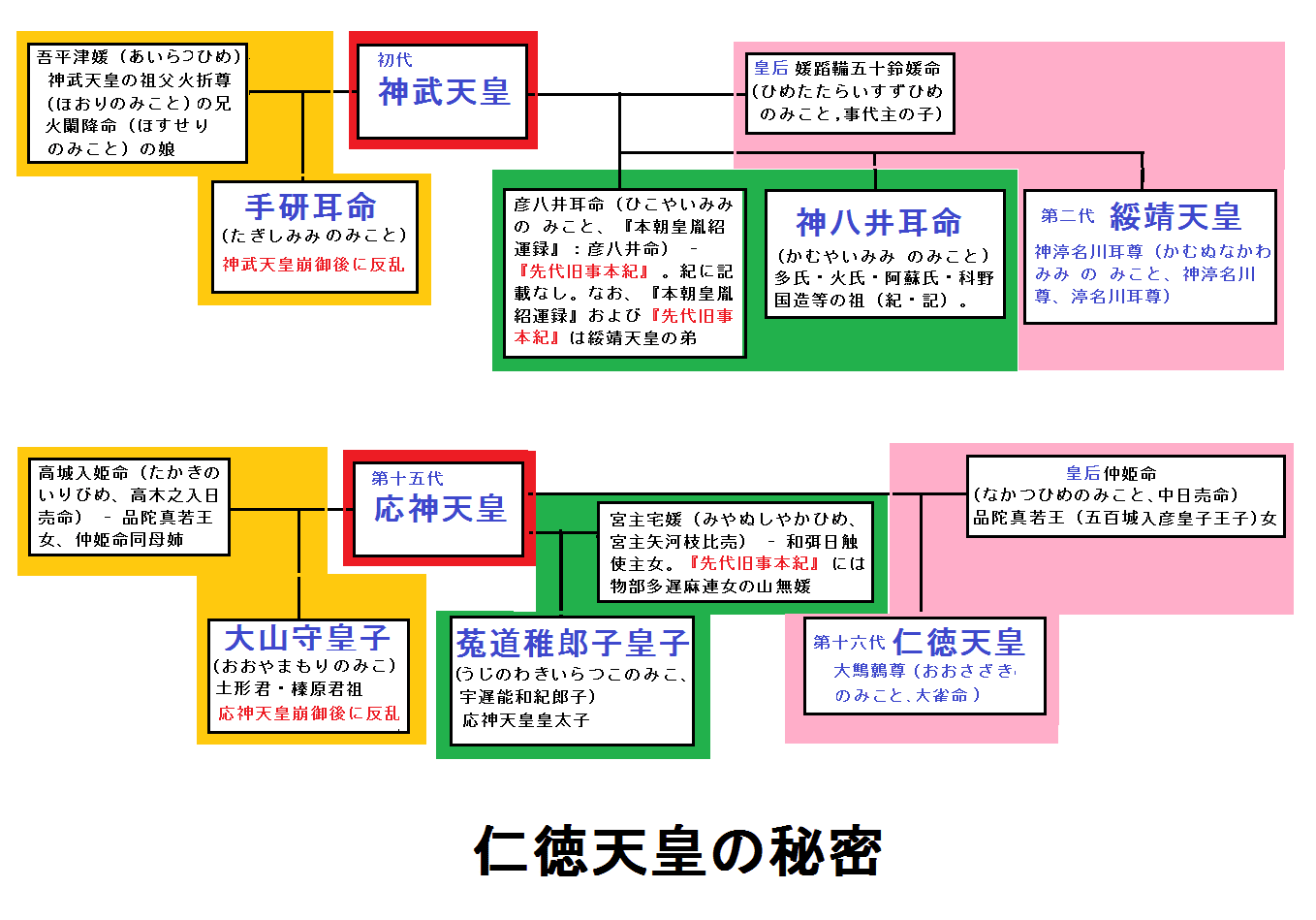

523年の武寧王没後、百済王を継承したのは聖王(余明)ですが、すでには513年に倭国で死去した武寧王の太子淳陀の子孫の高野新笠(たかの の にいがさ、天高知日之子姫尊あめたかしるひのこひめのみこと)が桓武天皇の生母ですから、天皇陛下とゆかりがあるのは、呉王族の子孫だったということです。あくまでも推理ですが(^_-)-☆

と書きましたが、先ほど「藤原鎌足は日本人じゃない?ブッブー!( ^)o(^ )」に訂正しました。武寧王系統の百済王族と鎌足系統の藤原氏は倭人系(O-47z)です。呉王族(原始夏人系O1a)ではないと考えています。(2024.1.30 赤字訂正)

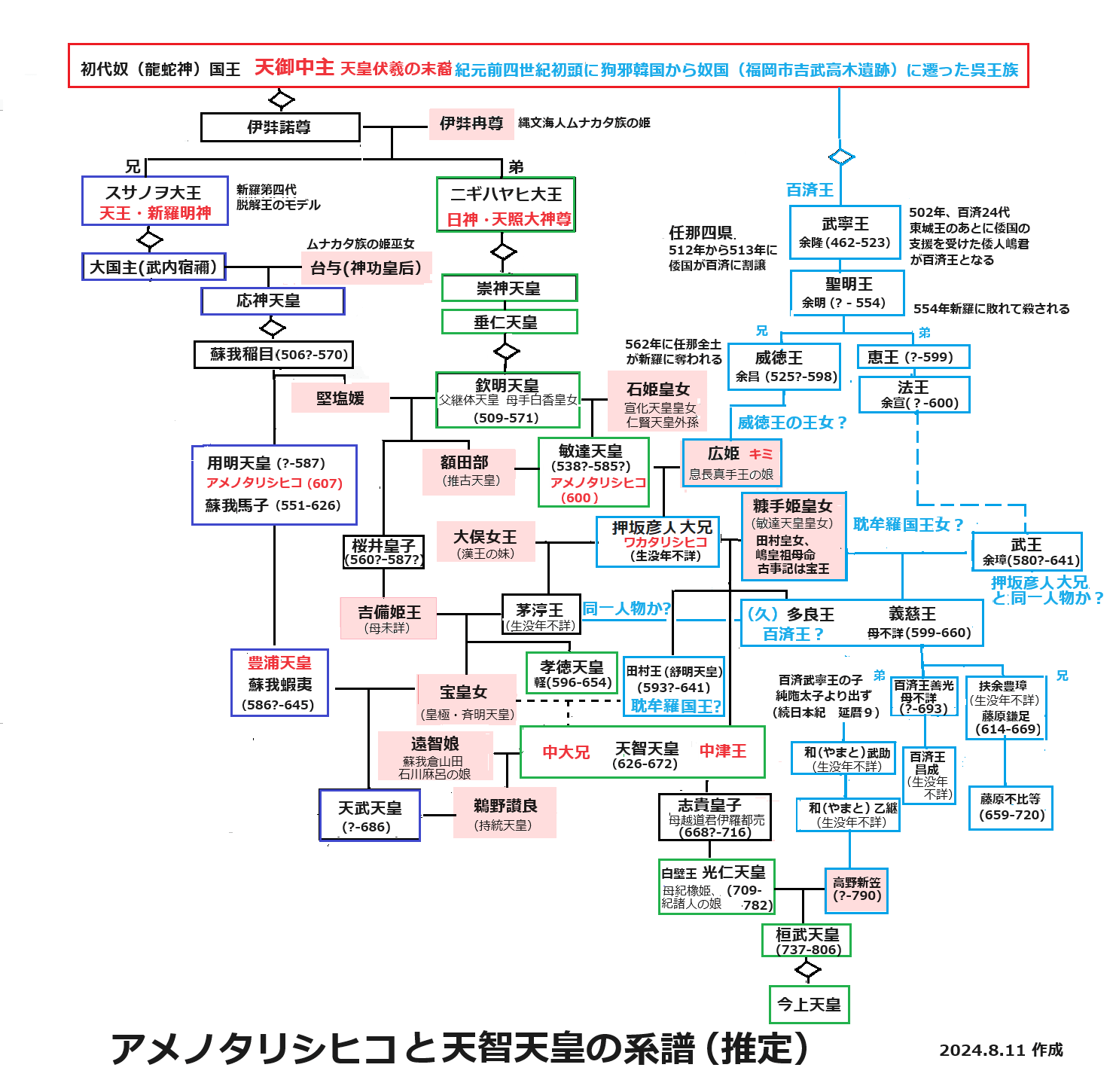

しかし、「【刮目天の古代史】天智天皇の謎?( ^)o(^ )」で明らかにしたように百済王義慈王(多良王、鎌足の父)と天智天皇(中大兄、中津王)は押坂彦人皇子(敏達天皇の皇太子、百済王武王)を父とし、母は敏達天皇皇女ではなく武寧王の子孫糠手姫皇女(百済の属国の済州島耽羅国王女)でした。ということは、天皇の皇祖神である天御中主は呉王族のY-DNA(原始夏人系O1a)と考えていましたが、半島南部で呉王族が絶えて倭人の有力者から養子を迎えて王家を存続させたので、倭人のY-DNA(O-47z)になったか、初代呉王太伯の父古公亶父(周の先王)あるいは、その先祖で、始祖神の天皇伏羲の末裔で「夏」を建国した禹貢がすでに倭人のY-DNAになっていた可能性があると考えられます。しかし、これは人間の染色体23対46本の中の1対である性染色体の1本のY-DNAレベルの話でしかなく、もっと重要で、驚くべき奇跡は日本の天皇家が四千年の伝統・文化を今日まで継承していることなのです。これは「【刮目天の古代史】中国文化の本家は日本だった?!( ^)o(^ )」で述べたとおりです。(2025.3.12 追加)

【参考記事】

渡来人は異民族とは限らない?

(注1)2025.3.12 追加

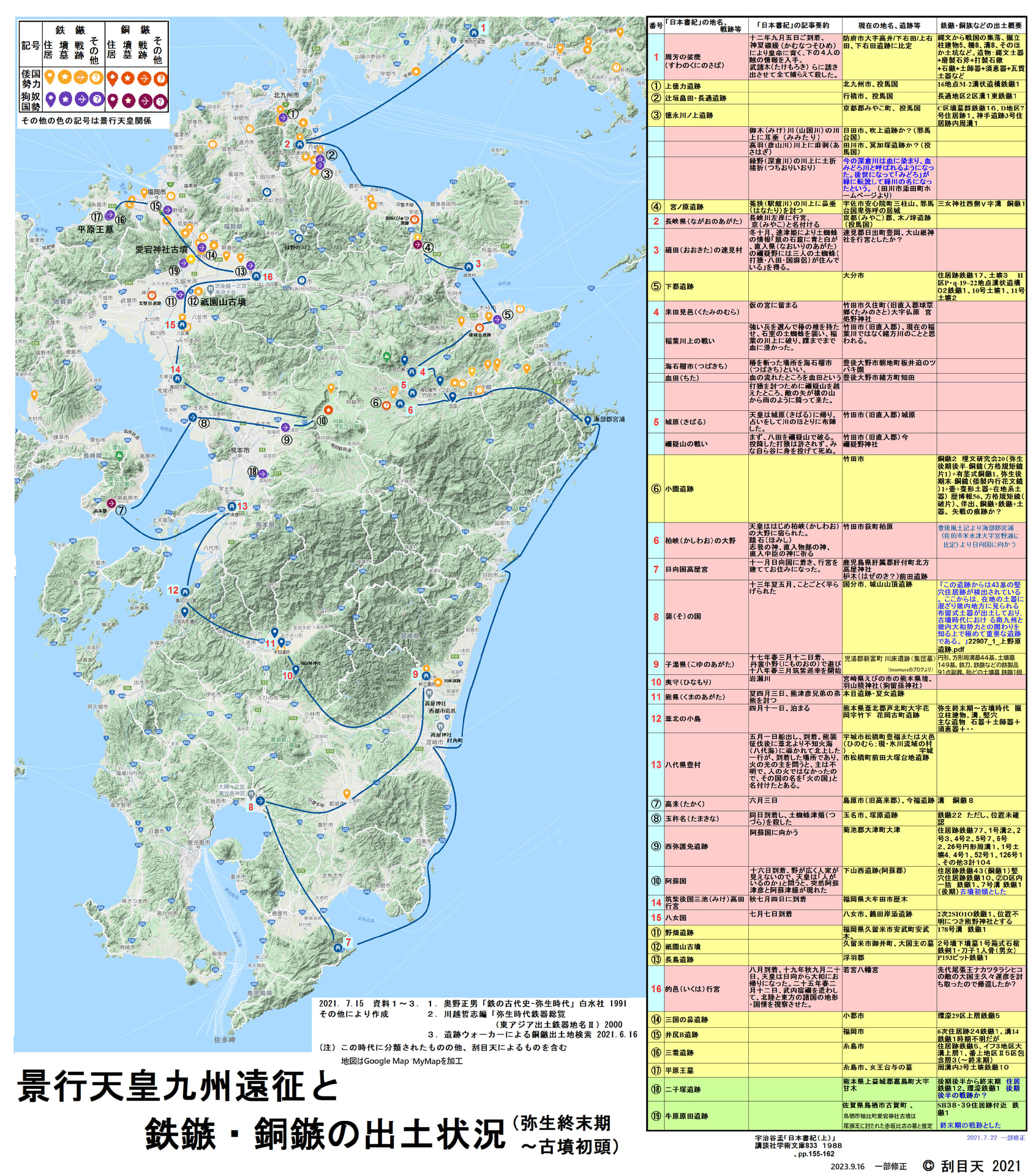

「三国史記」百済本紀によれば、高句麗長寿王が百済の首都漢城(ソウル特別市)を陥落させ、蓋鹵王(余慶)が処刑されたので、子の牟都(文周王)は、熊津(日本書紀の久麻那利)に遷都しました(475年)。「日本書紀」では雄略天皇が百済の汶洲王に久麻那利を下賜して国の復興をさせたとあります。文周王は高句麗に対抗するために宋に朝貢しましたが、部下に暗殺されました。わずか13歳の長子三斤王が即位しましたがわずか3年で急死したとあります(479年)。「日本書紀」雄略天皇23年に当時倭国に人質として滞在していた蓋鹵王の孫牟大(東城王)を帰国させ百済王につけたとあります。「公州丹芝里古墳群の横穴墓を5世紀末に東城王を護衛して百済に渡った倭人軍士の墓とみる見解もある(出土物のなかに倭系の須恵器とみられるものがある)[3]」とwiki「東城王」にあります。高句麗の侵攻に対抗するために、新羅との同盟を結び、495年には新羅を救援して高句麗を退けている。高句麗が北魏に朝貢するだけでなく、南朝斉に朝貢して冊封体制に入ったので、東城王も南斉に朝貢しました。北魏が百済に騎兵十万で攻撃したが大破したという記事が「南斉書」に在りますが、北魏が東城王の居た熊津(忠清南道公州市)に騎兵で攻め寄せることなどあり得ない話ですから、東城王が百済を強国と見せるために伝えた可能性が高いと考えられます。

①百済の所在地については、かつて百済が強勢だった四世紀の近肖子王時代は遼遼にまで進出していたこともあったので、南朝斉としては敵対していた北魏を政治的に抑え込むために百済に撃退されたという虚報を残したと考えられます。

ということで百済が北魏を撃退したという②国力の記述は正しくないと考えています。

また、③対高句麗敗戦と王都南遷の年代、⑤系譜、⑥在位年代については日本書紀の記述が意図的な間違いの可能性が高いと考えます。④百済王の名前については、王名がシナの史書では余句、余映 、余毗 、余慶 、 牟都 、 牟大 などとなって一致していないのですが、倭の五王でも同様です。その中で毗有王が餘毗となっていますので、すべて同一人物と考えられます。

(注2)

古代朝鮮の伽耶(かや)には日本人の遺伝子を持った高貴な人々がいたと判明!

2022.06.23 THURSDAY 川勝康弘@ナゾロジー

オーストリアのウィーン大は古代朝鮮(4~5世紀)の「伽耶」の古墳において、日本人に特徴的な縄文人のDNAを多く持つ人々が埋葬されていたと発表。伽耶で当時の倭国人はいったい何をしていたのでしょうか?

結果、8人中6人のDNAが現代の韓国人に類似する要素を多く持った遺伝子だった一方で、残りの2人のDNAは日本の縄文人に近い遺伝子を多く持っていることが判明しました。

現在の韓国人の遺伝子は非常に均質性が高く遺伝的に孤立しており、縄文人に特徴的な遺伝子を持った人々はほとんど存在しません。そのため研究者たちは、古代の朝鮮半島に住む人々は、現代に比べて遺伝的多様性が大きかったと結論しました。

しかし、かつては存在したはずの縄文人の遺伝子は、なぜ現代の韓国人にはみられなくなってしまったのでしょうか?

この疑問について研究者たちは、現在の韓国人の祖先を構成する、中国北部出身の集団が原因であると述べています。この集団は朝鮮半島の海岸線に沿って勢力域を拡大したと考えられており、伽耶などの地域に住んでいた縄文人の遺伝子を持つ人々は最終的に排除・吸収された可能性があるようです。

中国北部出身の集団は衛満率いる燕人の武装集団のことでしょう!箕子朝鮮を滅ぼし、半島北部先住の縄文人男性を皆殺しにした可能性があります。半島南部は倭国の勢力圏でしたので、縄文人と江南系の倭人との混血が進んだと考えています。

(注3)百済の建国について、「百済は『三国志』に見える馬韓諸国のなかの伯済国を母体として、漢城(現在のソウル)を中心として、少なくとも4世紀前半頃までには成立していたと見られ、日本の学界ではこの4世紀前半頃の成立とする説が定着している[7]。」とwiki「百済」にあります。しかしこの百済はツングース系の百済ではなく呉王族が支配する倭人の百済で、すでに紀元前三世紀には馬韓に存在していたので、三世紀末に編纂された「三国志 韓伝」にも記載があるわけです。

また、高句麗に敗けた東城王の晩年について「三国史記」は以下のように伝えているが、死去後の推移から考えて、高句麗に対抗するために武烈天皇が武寧王を強力に支援して王に立てたようなので、部下に裏切られて殺され、その部下を武寧王が討ったという話の真相は少し違うかもしれないと推理している。(2024.8.18 紫字修正)

王権と国力の回復に努め、外征にも成果を挙げた東城王であったが、在位の晩年には暗君と化した。499年に大旱魃が起こって国民が餓えたが、国倉を開いて民に施そうとするのを許さず、漢山(京畿道広州市)の民2千人が高句麗領に逃亡した。それにも拘らず500年には王宮の東に高さ5丈もの臨流閣を築き、池を掘り珍しい鳥を飼うなどの贅沢にふけり、諫言をする臣下を遠ざけた。さらに同年にも旱魃があったが、側近とともに臨流閣で一晩中の宴会をするなどしていた。こうした状況のなかで501年11月、衛士佐平の苩加[7]の放った刺客に刺され、12月に死去した。諡されて、東城王という。諡された百済王は初めてであった。(wiki「東城王」より)

【付録】百済の歴史年表

※百済はB.C 18 ~ A.D 660年まで678年間31代の王が続いた。

| 代 | 王 | 在位(期間) | 参考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 温祚王 | BC18~AD28(46) | 高句麗の初代王東明聖王の息子。元々の姓は解。東明聖王の本妻からの息子(後の榴璃明王)が太子になると高句麗から南下し東ソウル(河南慰禮城)に定着した。 |

| 2 | 多婁王 | 28~77(49) | 温祚王の長男。 |

| 3 | 己婁王 | 77~128(51) | 多婁王の長男。 |

| 4 | 蓋婁王 | 128~166(38) | 己婁王の息子。 |

| 5 | 肖古王 | 166~214(48) | 蓋婁王の長男。素古王又は速古王とも言う。 |

| 6 | 仇首王 | 214~234(20) | 肖古王の息子。貴須王とも言う。 |

| 7 | 沙伴王 | 234(1) | 仇首王の長男。沙沸王または沙伊王とも言う。 |

| 8 | 古爾王 | 234~286(52) | 蓋婁王の息子、肖古王の弟。 |

| 9 | 責稽王 | 286~298(12) | 古爾王の息子。靑稽王または責贊王とも言う。 |

| 10 | 汾西王 | 298~304(6) | 責稽王の長男。 |

| 11 | 比流王 | 304~344(40) | 仇首王の次男。 |

| 12 | 契王 | 344~346(2) | 汾西王の長男。 |

| 13 | 近肖古王 | 346~375(29) | 姓名は解餘句。比流王の次男。古事記には照古王、日本書紀には肖古王と書いてある。 |

| 14 | 近仇首王 | 375~384(9) | 姓名は解須。近肖古王の長男。 |

| 15 | 枕流王 | 384~385(2) | 近仇首王の長男。 |

| 16 | 辰斯王 | 385~392(7) | 近仇首王の次男。 |

| 17 | 阿莘王 | 392~405(13) | 枕流王の長男。 |

| 18 | 腆支王 | 405~420(15) | 阿莘王の長男。日本書紀には直支王と書いてある。 |

| 19 | 久爾辛王 | 420~427(7) | 腆支王の長男。 |

| 20 | 毗有王 | 427~455(28) | 久爾辛王の長男。 |

| 21 | 蓋鹵王 | 455~475(20) | 姓名は扶餘慶司。毗有王の長男。近蓋婁王とも言う。475年高句麗(長壽王)の攻撃で没。 |

| 22 | 文周王 | 475~477(2) | 蓋鹵王の息子。 |

| 23 | 三斤王 | 477~479(2) | 文周王の長男。 |

| 24 | 東城王 | 479~501(22) | 姓名は扶餘牟大・扶餘摩牟・扶餘麻帝など。文周王の弟である昆支の次男。※大阪府羽曳野市の飛鳥戸神社は昆伎王を祀っている。 |

| 25 | 武寧王 | 501~523(22) | 姓名は扶餘斯麻または扶餘隆。日本書紀には東城王の腹違いの兄と書いてある。 |

| 26 | 聖王 | 523~554(31) | 姓名は扶餘明襛。武寧王の息子。538年都を熊津(今の公州)から泗沘(今の扶餘)へ移り国号を南扶餘と名乗る。 |

| 27 | 威徳王 | 554~598(44) | 姓名は扶餘昌。聖王の長男。 |

| 28 | 惠王 | 598~599(2) | 姓名は扶餘季。聖王の次男。獻王とも言う。 |

| 29 | 法王 | 599~600(2) | 姓名は扶餘宣または扶餘孝順。惠王の息子。 |

| 30 | 武王 | 600~641(41) | 姓名は扶餘璋。法王の息子。※薯童謠 |

| 31 | 義慈王 | 641~660(19) | 姓名は扶餘義慈。武王の長男。 |

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

最後までお付き合いありがとうございます。

疑問点などよろしくお願い致します!

よろしければまた、ポチ、ポチっとお願いします( ^)o(^ )