筋肉痛は大分良くなって、普通に歩けるようになって来ました。

本当に健康って大事だと思いました。

本当なら今頃金山温泉にいるはずなのですが、明日は雷雨になりそうなので、練習が金曜に延期になりました。

最近の仙台の天気は荒れ気味です。

そして最近風邪が流行っているみたいです。

私も2週間くらい前に引きましたが、流行っているみたいです。

みなさん気をつけましょう。

今日は時間もあるのでかなり久しぶりに勉強ネタを書きます。

そういえば今日はかなり久しぶりにゼミもありました。

北村研究室も地道に活動しているのです。

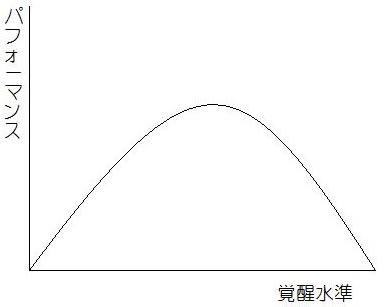

今日書くのは知ってる人も多いと思いますが、逆U字原理というやつです。

これは人間の覚醒水準がパフォーマンスにどういう影響を及ぼすかというやつです。

横軸に覚醒水準をとり、縦軸にパフォーマンスをとると、ちょうどUが逆になったようなグラフになります。

つまり覚醒水準が低い状態から徐々に増加するにつれてパフォーマンスも増加していくが、その増加はある水準までで、覚醒が中程度の時にパフォーマンスはピークに達します。

そこからさらに覚醒水準が上がると今度はパフォーマンスが低下していくのです。

動機づけや覚醒が高いほどパフォーマンスが高くなる気がするのに、これは少し意外ですね。

さらに最適な覚醒水準はスポーツの種目によって違うらしいのです。

アーチェリー(佐々木がやってたらしい)みたいな小さい筋肉を制御したり、コックスのように重要な意思決定が伴うスキルでは、最高の覚醒水準がグラフの左側へ水平移動します。

一方重量挙げ(今は京大生の松本がやってたらしい)のように小さい筋肉をあまり使わず、複雑な意思決定がいらないスポーツでは、最高の覚醒水準は右側に平行移動します。

ボートも全力出すので覚醒水準は結構高めだと思います。

でもコックスは冷静でなければならないということでしょうか。

金曜には戸田入りします。

金曜は天気が良いことを願います。

本当に健康って大事だと思いました。

本当なら今頃金山温泉にいるはずなのですが、明日は雷雨になりそうなので、練習が金曜に延期になりました。

最近の仙台の天気は荒れ気味です。

そして最近風邪が流行っているみたいです。

私も2週間くらい前に引きましたが、流行っているみたいです。

みなさん気をつけましょう。

今日は時間もあるのでかなり久しぶりに勉強ネタを書きます。

そういえば今日はかなり久しぶりにゼミもありました。

北村研究室も地道に活動しているのです。

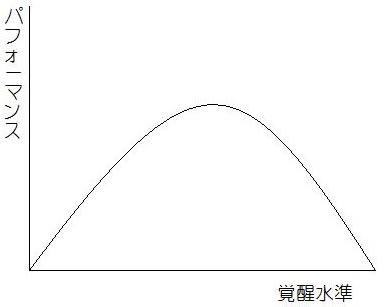

今日書くのは知ってる人も多いと思いますが、逆U字原理というやつです。

これは人間の覚醒水準がパフォーマンスにどういう影響を及ぼすかというやつです。

横軸に覚醒水準をとり、縦軸にパフォーマンスをとると、ちょうどUが逆になったようなグラフになります。

つまり覚醒水準が低い状態から徐々に増加するにつれてパフォーマンスも増加していくが、その増加はある水準までで、覚醒が中程度の時にパフォーマンスはピークに達します。

そこからさらに覚醒水準が上がると今度はパフォーマンスが低下していくのです。

動機づけや覚醒が高いほどパフォーマンスが高くなる気がするのに、これは少し意外ですね。

さらに最適な覚醒水準はスポーツの種目によって違うらしいのです。

アーチェリー(佐々木がやってたらしい)みたいな小さい筋肉を制御したり、コックスのように重要な意思決定が伴うスキルでは、最高の覚醒水準がグラフの左側へ水平移動します。

一方重量挙げ(今は京大生の松本がやってたらしい)のように小さい筋肉をあまり使わず、複雑な意思決定がいらないスポーツでは、最高の覚醒水準は右側に平行移動します。

ボートも全力出すので覚醒水準は結構高めだと思います。

でもコックスは冷静でなければならないということでしょうか。

金曜には戸田入りします。

金曜は天気が良いことを願います。