教室内にある階級(カースト)を、若き研究者がインタビューと質問紙によって分析し、明らかにしようとした記録。

階級は文面化されていない。なのに、正確にみなに共有されている。

上から落ちるのは簡単。しかし、一度最下層になると上がるのは極めて難しい。

教師もまた把握し、円滑な学級運営のために利用されている。

固定化された階級を、生徒は自分の努力ではどうにもできない権力ととらえ、教師は生徒の能力の差だと見る違い(同床異夢)がある。

能力が高いから自ずとリーダーになっていて、コミュ二ケーション能力が高いから、社会に出てもやっていけるだろうと。

逆に、下層の生徒たちは、こちらが何かしないと動かず、発言もせず、生きる力に乏しく、心配だと。

本当はそうでないことは、生徒たちの経験で明らかになっている。

修学旅行で、上層部が食中毒になった。なので上層部が空席になった。そこで下層だとみなされていたグループが、移動のバス内で盛り上げ役を担うことができた。

上層部の特徴は、バスで後ろの席を占領し、とにかくうるさい。声がでかい。

運動ができ、ファッションに目覚めてもいる。先輩や教師ともうまくやっている。

そうでない生徒は、とにかく地味。何を考えているのかわからない。生きている価値がないとすら見なされることもある。

いじめの問題にはあえて言及していません。しかし、このスクールカーストが、いじめの下地になっていると考えられる。

そして、このカースト制によって、生きづらさを抱えている生徒がいるのが問題。

じゃあ、どうすればいいのか?

たかが学校、長くても三年間、学校にいるときだけの縛りだと割り切れればいいのですが、そんなクールな十代がたくさんいるとも思えない。

学校や教室以外での出会いの場がたくさんあるといいと思います。

スクールカウンセラーも入っていますが、どうしてもアウエーで、事後対応に追われがちなのかもしれません。

私もそうでしたが、内気な子ほど、自ら助けを求めるのは下手です。

私がよく通ったのは、やはり図書館と本屋でしょうか。

そこで何か「ピン」と来るものがあれば、それが支えや方向性となって生き延びることができる。

そろそろ、職場の本屋にも、職業体験の中学生たちがまたやってくる。

一瞬でもいいから、学校や教室とは違う空気を体に入れてほしいと願います。

それにしても、カースト、差別、ハラスメント、あるいは公文書改ざんなど、圧力や権力によって生じる様々な事柄が尽きない。

それが人類の生存に用いてきた戦略で、なくすことはできなくとも、無知のままにせず、その仕組みを理解し、理解したからこそ予防することは可能だと思う。

鬱病、カウンセリング、そしてまた本屋を生き抜いてきた者として、「ピン」と来る作品を提供し続けたいと、改めて思います。

私自身が一つの作品でもあります。身近なところで、まずは実行。

権力と能力は違う。そこも見極められるように。

人は、失敗で出来ているのではないか、と最近思う。そしてその無数の失敗こそが成長の源なのだと。

そう思うと、ずいぶん伸び伸びしてきます。

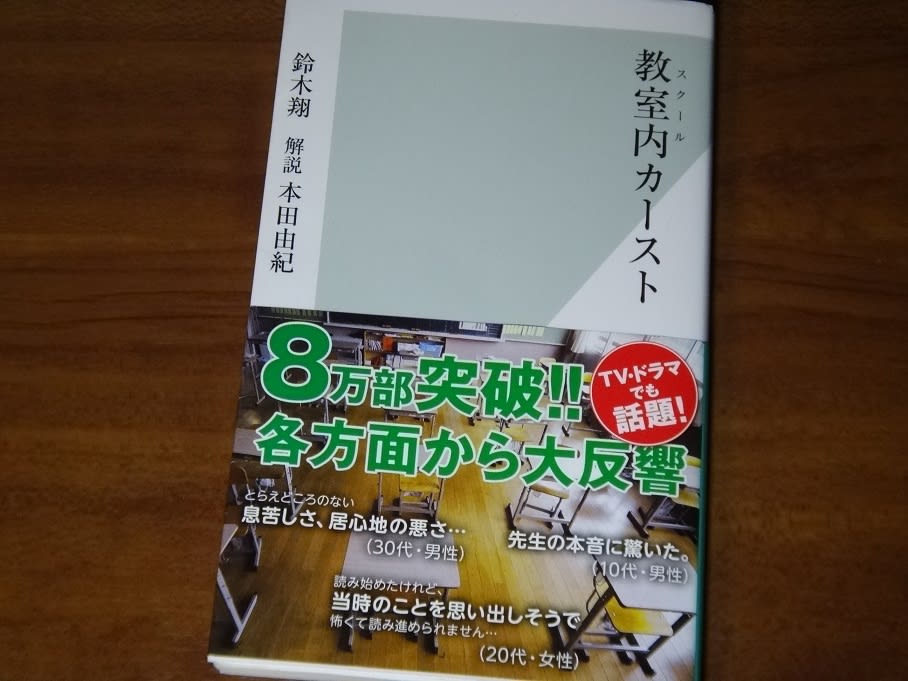

鈴木翔 著/光文社新書/2012

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます