日本という国に特有の「空気」とは何なのか? 著者が解き明かしていきます。

理由がわかれば対策も打てる。そのことで、ずっと生きやすくなる。

もっと新鮮で、自分にとって必要な空気を吸えるようになる。

「空気」の前提として、「社会」と「世間」の違いが説明されます。

「社会」は、日本以外の国の人たちが住んでいる世界。日本においては、「世間」以外の世の中、ということになるでしょうか。

日本の「社会」は、基本的に自分とは関わりのない人たちの総称。

では「世間」とはなんでしょう? なぜ日本にだけ「世間」があるのでしょう?

①村単位で田んぼを管理しなければならず、個人より集団のルールが重視されるようになった。

②日本は、異民族に支配されることがなかった。

③一神教の国ではない。

なるほどなあと思う。

そして「世間」には5つのルールがあります。

①年上がえらい

②「同じ時間を生きる」ことが大切

③贈り物が大切

④仲間外れを作る

⑤ミステリアス

根拠になど基づいていない。訳もなく校則が不変だったり、部活の先輩に尽くすのが当然だったりする。

パシリまでされてもそのグループと時間を過ごしたかったりもする。

で、「空気」とは、上の5つのルールのどれかが欠けたもの。

5つのルールが全てそろい、その強度が上がるほど構成員のしんどさも上がるものと思われます。

じゃあどうしたらその「世間」特有のしんどさから抜け出せるのか?

①5つのルールを逆手に利用する

②他の「世間」にも所属する

③「空気」を言語化する(「裸の王様」作戦)

④社会話を試みる

社会話(しゃかいばなし)というのは、例えばジョギング中にすれ違いの人と挨拶すること。これは実体験がありますが、ついこの間も、すれ違い様に年配の女性に「お気をつけて」と言われました。全く予期しておらず何も返せなかったのが悔しいのですが、とてもうれしいものです。

日本人であれば誰でも「世間」とは無縁ではいられないと思います。私にしても。

大学を出た直後、カウンセリングに通っていたことがどれだけ自分を支えたか。放送大学で出会った仲間たちとの交流が、どれだけ息苦しさを抜いてくれたか。

カウンセリングから離れても、なんでも話せる人と切れていないありがたさ。

また走ることで、社会話の体験も増えた。

「空気」の言語化は、基本このブログで行っています。

写真(インスタグラム)を通じて、日本以外の人たちとも少しずつ触れる機会が出てきた。それもまたとてもうれしいものです。

人は、一つの集団だけでは生きていけないものです。なのに「人に迷惑をかけてはいけない」と思い込まされて。「世間体」なんて言葉、どう日本語以外に訳せるのかまったくわかりません。

「世間」は、中途半端に壊れ、「空気」が、あちこちに現れる。その「空気」は変えられます。

日本にとっての神は「世間」だった。その時間が長かった。

でも今は、世間体が悪くても、世間から見捨てられても、逮捕されない。生きていくことができる。

頼りにすべきは「空気」ではなく、やはり自分。自己肯定感、自己効力感、自尊心。

何をしたいのか? どうすれば私は喜ぶのか?

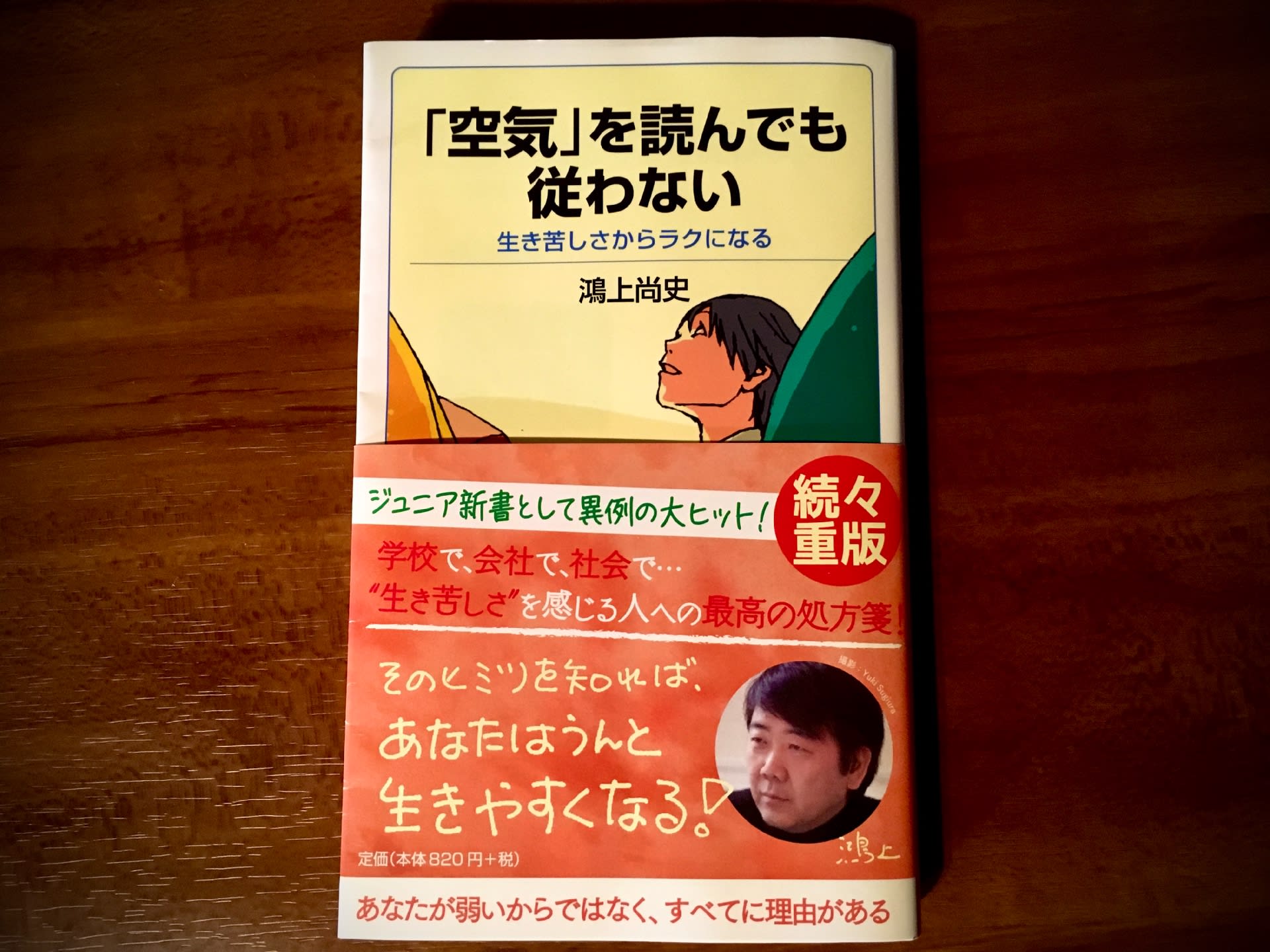

私の生きやすさを支えてくれる一冊。

鴻上尚史 著/岩波ジュニア新書/2019

理由がわかれば対策も打てる。そのことで、ずっと生きやすくなる。

もっと新鮮で、自分にとって必要な空気を吸えるようになる。

「空気」の前提として、「社会」と「世間」の違いが説明されます。

「社会」は、日本以外の国の人たちが住んでいる世界。日本においては、「世間」以外の世の中、ということになるでしょうか。

日本の「社会」は、基本的に自分とは関わりのない人たちの総称。

では「世間」とはなんでしょう? なぜ日本にだけ「世間」があるのでしょう?

①村単位で田んぼを管理しなければならず、個人より集団のルールが重視されるようになった。

②日本は、異民族に支配されることがなかった。

③一神教の国ではない。

なるほどなあと思う。

そして「世間」には5つのルールがあります。

①年上がえらい

②「同じ時間を生きる」ことが大切

③贈り物が大切

④仲間外れを作る

⑤ミステリアス

根拠になど基づいていない。訳もなく校則が不変だったり、部活の先輩に尽くすのが当然だったりする。

パシリまでされてもそのグループと時間を過ごしたかったりもする。

で、「空気」とは、上の5つのルールのどれかが欠けたもの。

5つのルールが全てそろい、その強度が上がるほど構成員のしんどさも上がるものと思われます。

じゃあどうしたらその「世間」特有のしんどさから抜け出せるのか?

①5つのルールを逆手に利用する

②他の「世間」にも所属する

③「空気」を言語化する(「裸の王様」作戦)

④社会話を試みる

社会話(しゃかいばなし)というのは、例えばジョギング中にすれ違いの人と挨拶すること。これは実体験がありますが、ついこの間も、すれ違い様に年配の女性に「お気をつけて」と言われました。全く予期しておらず何も返せなかったのが悔しいのですが、とてもうれしいものです。

日本人であれば誰でも「世間」とは無縁ではいられないと思います。私にしても。

大学を出た直後、カウンセリングに通っていたことがどれだけ自分を支えたか。放送大学で出会った仲間たちとの交流が、どれだけ息苦しさを抜いてくれたか。

カウンセリングから離れても、なんでも話せる人と切れていないありがたさ。

また走ることで、社会話の体験も増えた。

「空気」の言語化は、基本このブログで行っています。

写真(インスタグラム)を通じて、日本以外の人たちとも少しずつ触れる機会が出てきた。それもまたとてもうれしいものです。

人は、一つの集団だけでは生きていけないものです。なのに「人に迷惑をかけてはいけない」と思い込まされて。「世間体」なんて言葉、どう日本語以外に訳せるのかまったくわかりません。

「世間」は、中途半端に壊れ、「空気」が、あちこちに現れる。その「空気」は変えられます。

日本にとっての神は「世間」だった。その時間が長かった。

でも今は、世間体が悪くても、世間から見捨てられても、逮捕されない。生きていくことができる。

頼りにすべきは「空気」ではなく、やはり自分。自己肯定感、自己効力感、自尊心。

何をしたいのか? どうすれば私は喜ぶのか?

私の生きやすさを支えてくれる一冊。

鴻上尚史 著/岩波ジュニア新書/2019

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます