一度読んだだけでは消化し切れませんでした。

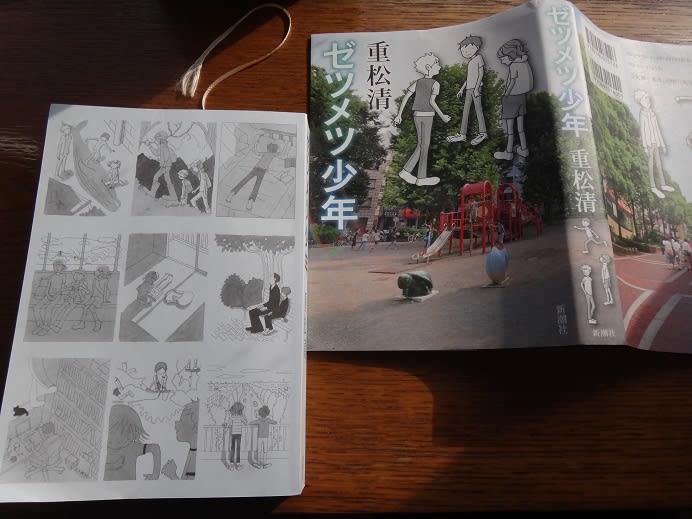

もう一度読んで、読了して、気づいたらカバーを外していました。

そんなこと初めて。おいしかったから骨までしゃぶりたかったのでしょうか。

そこには小説の場面を描いたたくさんの絵がありました。

構成の複雑さが、そのまま生きることの複雑さに通じているように感じます。

生があり、死がすでに含まれていて、いや、死が生を含んでいるのか。

ゼツメツしそうだから、センセイの連載する物語にぼくたちを隠してほしいと訴える手紙が届きます。

センセイの報告と、手紙に基づく物語が進む。

センセイが描いた小説上の人物と、ゼツメツ少年たちが出会う。

ゼツメツ少年たちとセンセイが出会う。

そして、伝え忘れたものを手渡していく。

交換していく。助けられなくとも救えると信じて。

信じられるようになっていく。家出して、打ち開かれて、見晴らしのよい場所へ。

いくつか線を引きました。

「わたしは、想像力とは、信じることなんだと思っています」 355頁15行

「想像力は、約束です。信じているから約束できるのです」 356頁7行

「生きるっていうのは、なにかを信じていられるっていうことなんだよ」 388頁13行

「一つの命がこの世に生まれ落ちたときに胸に湧き上がったすべてを、どうして伝えそこねてしまったのだろう」 392頁 2行-3行

信じられるものが少なくなって、自らも信じようとしなくなって、人は死にたくなる、という事実は、とてもよくわかります。

想像力が枯渇するから死にたくなる。あるいは死がむき出しに迫ってくる。

生に揺り戻すために何が必要なのか?

一つの応えが、想像でできた小説なのだと、改めて思います。

入り込むまで時間がかかるかもしれませんが、入れてしまったら、必ず胸に残り続ける傑作だと思います。

タケシ、リュウ、ジュン、センセイ、美由紀。

自殺といじめが根底のテーマになっていますが、その構造は普遍的だとも感じます。

今、自分に居場所はあるか?

誰かの居場所を奪っていないか?

飛び降り自殺をする美由紀が、死ぬ間際までレモンを思い出の場所に置いて回ります。

それは梶井基次郎の『檸檬』からきていますが、これほどレモンの質感がわかる作品も初めてでした。

小説を書きつづけているとこんなこともできるのかと、まさに文芸、文の芸の力におののいた一冊でもありました。

重松清著/新潮社/2013

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます