58.戦国の石見−1(続き−2)

58.3.京洛戦(続き)

58.3.2.諸記録から見る石見勢の動向

①小笠原長隆

小笠原長隆は石見小笠原氏の第12代当主である。

この頃の小笠原氏の当主は長隆の父長定である。

長隆は父の代理で大内義興の上洛に従軍した。

「陰徳太平記」では小笠原長隆らの行動を次のように記している。

・・・石州の小笠原兵部大輔長隆は佐々木の家人久徳右衛門兵衛と組んで首をとり陶道麒は細川が郎等香西次郎を討取、盆田越中守も好兵(勝れた兵)を討ち、加茂の大草因幡守も手負ひなから能き頭(首)をとる、搦手よりも尼子、武田、毛利、吉川の諸勢吾不劣(おとらず)と乗り入る間、城中防ぐに無便、散々に成て落て行く・・云々

また小笠原長隆は船岡山の戦いの功により、次の如く感状を受けている。

在京馳走剩諧家有調議、去月十六日至丹波國下向之處逐供奉、同廿四日歸洛船岡山合戰之時、 於問田大藏少輔弘胤一所太刀討被疵之次第、 問田掃部頭興元注進一見了、咸悦非一、仍爲忠賞令吹與刑部少輔者也、彌可被抽忠節之狀如件、

永正八年 九月三日 (足利)義興(花押)

小笠原刑部少輔殿

(在京馳走、剰へ諸家調儀あり、去月十六日丹波国下向に至りし処供奉を遂げ、同二十四日帰洛、船岡合戦の時、間田大蔵少輔弘胤一所に太刀討ち疵を被られし次第、 問田掃部頭興元の注進一見し了んぬ、感悦一に非らず、仍って忠賞として刑部少輔に吹挙せしむるものなり、いよいよ忠節を抽んぜらるべきの状件の如し)

御在洛中被致供奉於京都度々辛勞之通淵底被思召候、尤面目之至候、御拜領之地三百貫坪付被遣候、連々可被成御感之旨候、恐々謹言、

十二月六日 (問田)興 元 花押

小笠原刑部少輔殿

(御在洛中供奉致され、京都に於いて度々辛労の通り淵底に思し召され候、尤も面目の至りに候、御拝領の地三百貫、坪付遣はせられ候、 連々御感なさるべきの旨に候、恐々面言)

注)刑部少輔は、小笠原長隆、興元は大内氏石見守護代問田掃部頭興元のことである。

これらは小笠原長隆が戦功によって刑部少輔に任官したこと、三百貫地の賜ったことを示している。

小笠原長隆はこれらの功により、足利義稙から従五位下・上総介の官位を与えられた。

官位の他にも褒美の品を拝領しており、その内の一つである「獏頭の玉枕」は石見小笠原氏の菩提寺である長江寺に寺宝として現存する。

<獏頭の玉枕>

また小笠原氏歴代の功名として、次のように長隆について語り伝えられている。

永正年中に今出川殿御供に任じ長隆上洛す、 時に勅命に依り平安城に五年守護す、 その時大納言許し給ひ広汲寺殿と号す、在京中御敵出来して船岡山合戦の時、江州の住人九里を組伏せ討取る、疵数ヵ所手負ひながら大力の誉世に越えたり、此時今出川殿御自筆の御感状を下賜はり、上総介に任ぜらる、歌道手跡の達者なり、同じく此時大内義興上洛す、京都にて犬追物ありて人数に加えらる、細川高国別して御目に懸けられ当国守護として下向す。

注)最後の「当国守護として下向す」は誤りである。

②益田宗兼

益田宗兼は益田氏第17代当主である。

義興が足利義稙を擁立して上洛すると嫡男の尹兼と共に上洛し、在京して外様の有力国人となった。

船岡山合戦にも参加、戦功を挙げた。永正15年(1518年)の義興の帰国に伴い石見へ帰還し、荒廃していた滝蔵山医光寺を再興した。

<医光寺>

・船岡山の戦いの功による感状はつぎのとおりである。

今度於城州船岡山戰功尤神妙彌可致忠節候也、

(永正八年)九月十七日 御判(義稙)

益田治部少輔とのヘ

去月廿四日於船岡山合戰之時被勵戰功候之次第御內書被成御感候、御面目至侯、彌御忠節併可爲肝耍候、恐々謹言、

(永正八年)九月廿三日 (大内)義興判

益田治部少輔股

益田宗兼は永正九年に至り石見や安藝國の兵が帰国してもなお在洛していることを賞される。

そして宗兼の息子益田熊童丸は父の戦功により足利義尹(足利義稙)から「尹」の偏諱を賜り、「尹兼」と名乗った。

③周布興兼

周布氏は益田氏の庶家である。

益田氏第5代兼季の子益田兼定が周布氏の祖で、周布興兼は周布氏第12代の当主である。

・船岡山の戦いの功による感状はつぎのとおりである。

去月廿四日於船岡山合戰之時被勵戰功候、殊御同名藤次郎方討死之次第披露候、仍以御內書 被成御咸候、御面目之至候、彌御忠節併可爲肝要候、恐々謹言、

九月廿三日 (義 興) 花押

周布次郎殿

興兼はこの戦功により、 義興の推挙によって翌年三月式部少輔に補任せられた。

(永正九年三月七日、左京大夫より周布次郎へ)

式部少輔所望の事、公家に挙げ申すべき状件の如し。

余談ではあるが、

応永32年(1425年)に朝鮮の張乙夫らが石見長浜に漂着した。

この時周布興兼の曽祖父である周布兼宗は、周布張乙夫らを救助し対馬経由で本国に送還した。

周布氏は翌年、朝鮮国王から李芸らが謝礼のため石見に派遣されたのを機に、恒常的な通交を求めて承認され、さらに文安4年 (1447年)には、山陰地方で唯一公式の通交証を与えられて16世紀初頭までの約1世紀の間、 朝鮮との安定した交 易を行った。

この間、朝鮮側の記録に残るだけでも40回以上、周布氏は朝鮮と交易を行っている。

「48.出羽鋼」で述べたように、石見刀と呼ばれる出羽鋼を用いた刀剣の技術は、邑智郡出羽からの長浜に移り、周布氏の庇護のもとに、浜砂鉄をも原料にして刀の制作を行なうようになるのである。

これらの刀剣は、朝鮮や明国への輸出品として盛んに作られていたという。

だが、この長浜の刀剣は大量生産していたため、粗雑品が多いとの評判もあったと云われている。

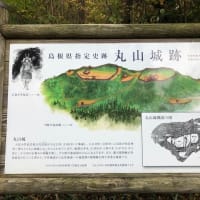

<周布城跡地>

④都野又四郎

都野氏の系図は極めて不備なものしか残っていない。

「石見誌」掲載の系図は次のようなものである。

・船岡山の戦いの功による感状はつぎのとおりである。

御入洛以來在京殊爲槙島在城衆雖差遣之有難儀各歸洛事相催之處、敵慕跡及難儀之條、數ヶ度依遂合戰、度々射能矢之次第武長弘明注進、剩去月十六日至丹波國下向之時、於千本口凶徒蜂起刻切疵蒙數夕所感悅非一也、仍爲忠賞令吹舉右衛門尉訖、彌忠節可爲肝要之狀如件、 永正八年九月廿三日 (義興)花押

都野又四郎殿

都野氏は「多鳩神社」(江津市二宮町神主)の神主家で、神主城を居城としていたと、云われている。

<多鳩神社>

⑤出羽祐盛

康安元年/正平16年(1361年)、高橋貞光(師光の子)は出羽実祐の拠る二つ山城(邑智郡邑南町鱒渕)を攻略し、実祐は猛火のなかで討死した。

このとき、出羽実祐の息子祐忠は君谷にいて佐波氏の侵攻を排除してその領地を確保し、君谷が出羽氏の根拠地となった。

その後出羽氏の失地回復の運動が行われた。

そして、明徳3年(1392年)大内義弘の調停によって、高橋・出羽両氏の地頭職をめぐっての紛争も終わりを告げた。

出羽七百貫のうち、高橋氏から二百五十貫を返還させ、出羽氏を出羽の宇山に居城させることで両氏の和睦がなったのであった。

出羽佑盛は実祐から7代後の出羽氏当主である。

・船岡山の戦いの功による感状はつぎのとおりである。

去八月廿四日從丹州(丹後)御入洛之時於城州(山城)船岡山合戰、攻口大內義興同前高名誠無比類之段感悦不淺被思召候、然間被成御內書候、御面目之至候、彌被逐在洛可被抽忠節之由能々可申候、恐々謹言、

十月五日 (細川)高國

出羽孫次郎殿

⑥ その他の石見勢

陰徳太平記などによると、右のほかに三隅藤五郎興信、吉見三河守頼興、 佐波常陸介誠連、 高橋志摩守清光、福屋太郎左衛門国兼、祖式、久利などが出征している。

しかしこれらの諸氏の大部分は後年滅亡してしまったので確証となる文書を残していない。

国衆の京都脱落

永正4年(1507年) の冬郷国を出発して以来、永正8年(1511年)8月船岡山の戦いまで、ほとんど 四ヵ年に近く在京していた。

しかもそれは戦陣という緊張の中にあり、留守にしている郷国また必ずしも平和ではあり得ないとすれば、各国衆の戦線脱落はむしろ当然であった。

義興が諸将士をここまで在京せしめたのは、彼の威勢の強さであり、手腕に勝れていたためであろう。

しかし、それにしても戦線脱落の傾向には随分苦しんだに違いない。

永正8年8月14日、大内義興より周布次郎へ宛てた書状がある。

今度(将軍義稙)御帰洛に就いて、 最前より供奉致され候て今に御祇候、御忠節この事に候、剰へ国内衆少々闕け落ち候ひし処、弥々御覚悟相違無きの由厳重に承り候、勿論に候と雖も比類無く候、予に対し別して御厚志永く忘却せしむべからず候、当時御敵退治殊に京都堅固たるべきの旨、義興無二の心底氏神も照覧あるべく候、一切曲節無く候、此時本意に任せ候はば御忠賞の次第一段その届致すべく候、曽って以って聊かも余のあるべからず候、恐々謹言

「この度将軍義尹公が京都へお帰りなされるに当り、最初からお供され、しかも現在なお将軍にお仕えになってい ることは御忠節そのものである。

そのうえ同郷の諸族が戦線を脱落帰国したが、いよいよ在京従軍の覚悟に相違ない ことを厳しく承わった。

将軍への忠誠は言うまでもないことながら他に比するものがない。

特に私に対しての御厚意のほど永久に忘れない。私の真意は御敵を退治し京都の平和を回復維持することにあって、他に何の野心もないこと は氏神もよく御承知くださることと思う。

この際私の心の儘になるなら、御忠賞の手続きも格別取りはからいたいと思う。

とにかくいまだかって少しの野心ももっていない。」

この文書が益田・周布両氏に残っているところからみて、その他の石見衆に対しても同文のもの が送られていることが考えられるが、果して誰々が脱落帰国したかは不明である。

石見国衆の多くは将軍を奉じて上洛することが成功すれば一段落、それ相当な恩賞をいただいて、さっそく帰国で きると考えていたに違いない。

義興自身ですら在京二ヶ月で早くも帰国の意志を表明していたほどである。

義理や恩賞目当ての大多数の従軍将士は、八月ごろには、京都戦に見切りをつけてひそかに帰国しようと目論む者も少くなかったはずである。

それだけに、船岡山合戦の勝利は義興にとって、盛衰興亡の危機を救った意義深いものであったが、帰国の風の立った国衆の気持ちを翻させることは容易ではなく、郷国における境界論争の機運、軍費・食糧の欠乏などから帰国する国衆の数は次第に増加したものとみてよい。

安芸・石見諸将士の京都より帰国の時期は、大体永正8年(1511年)の船岡山合戦前後から始まり、 戦後急激に増加し、翌永正9年に入って大部分が帰国したと思われる。

注目すべきことは、義興の勢威・手腕をもってしても国衆の京都脱落を防止し得なかったということである。

過去数百年間において石見国衆の他地域出陣は再三ならず行われているが、戦線脱落の記録はほとんど残ってい ない。

つまり、船岡山合戦前後のように戦線を脱落して帰国するというようなことはなかったのである。

ここらあたりから、かつての身分秩序が壊れ、下位の者が上位者の意を無視して行動し、更にはその権力を奪うという社会的風潮 (下剋上)が石見においても育って来た、と思われる。

<続く>