59.戦国の石見−2

59.2.高橋元光の討死

59.2.1.石見高橋氏

高橋氏は、古代氏族の大宅氏から出て、駿河国高橋光盛を祖とする。

高橋光圀のとき、備中高梁に移封された。

鎌倉幕府滅亡の際、光圀は北条氏と運命を共にしたが、その子光義は備中松山で、足利高氏に味方し各地に出陣した。

観応元年/正平5年(1350年)高師泰の青杉城(邑智郡美郷町)の攻防で、光義の子師光は佐波顕連を討った恩賞で、邑智郡阿須那三千貫を与えられ、阿須那に藤掛城(邑南町木須田)、鷲影城(邑南町阿須那)を築き居城する。

康安元年(1361年)高橋氏は出羽の出羽実祐を攻め、ついに出羽実祐を討ち取り出羽の地を掌握した。

戦国時代における高橋氏の所領は、久光の時代に石見国邑智郡の阿須那・出羽、安芸国の北半分、山県郡の東部にまで及び、「三歳子牛の毛数ほど人数持ちたり」と称されるほど強大なものになっていた。

さらに高橋氏は近隣の諸勢力との間に婚姻政策を展開し、久光の女は毛利興元に嫁いで幸松丸を生んでいた。

しかし、巨大な勢力を誇っていた高橋氏も、戦国大名にはなれず没落していく。

永正12年(1515年)に当主の高橋元光が討ち死にしてから、その勢力は秋の日暮れのように急速に衰えていった。

そして、終には、新興勢力の毛利元就に滅ぼされるのである。

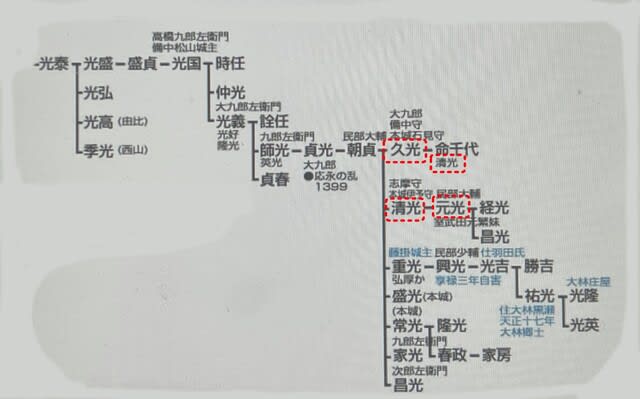

59.2.2.高橋氏の系図の奇怪

石見国と安芸国とにまたがる勢力を有したこの高橋氏については、一次史料にみえる人物と系図にみえる人物が一致しないという問題がある。

特に久光から続く系図に諸説あり、時系列的な理解を困難にしている。

例えば、石見誌においては、永正12年(1515年)に討ち死にした元光(久光の孫)が系図には久光として載っている。

<石見誌より>

また、高橋清光を久光の次の当主としているが、清光は久光の息子としているものや弟としている説もあり、困惑する。

<羽須美村誌 より>

<邑智町誌 より>

これらの困惑は「陰徳太平記」の恣意的な記述から生まれたと思われる。

というのも、永正12年(1515年)に討ち死にした高橋元光を、8年後の大永3年(1523年)に高橋久光が討ち死にした、ものとして描いているからである(元光を久光として描いている)。

色々な系図が示されているが、いまのところ、どの系図が事実を示しているかの確証はない。

「陰徳太平記」に記述されている、高橋元光の討ち死の記述内容を次に述べる

59.2.3.高橋元光討ち死に「陰徳太平記」より

高橋大九郎討死事

大永三年三月石見国出羽城主高橋大九郎久光は青屋(加井妻城:城主は青屋出羽守入道友梅)の城へ押し寄せて、稲麻竹葦の如く取り囲んだ。

抑当城は備後の三吉修理亮が高橋と争論している地であるので、三吉はこの城の後詰めしようと思ったが、高橋勢は猛勢なので、小勢で憖(なまじい:中途半端)の合戦はできず、あれやこれやと、徒に時間が過ぎていった。

同月二十四日、高橋は三千余騎で城の三方から攻めかかった。

そして、態(わざ)と一方を開けおいたので、城内の兵士は皆開いている方へ落ちていった。

その、落ちていく兵を高橋軍は追い駆けて討っていき、城は忽ちに落城した。

高橋の旗本の兵は分捕り、高名に心が騒ぎ、我先にと城中に入っていった。

その間高橋親父子は僅か十騎計りとなり、床几に腰掛け首実検をしており、無用心となっていた。

そこへ、落ちていった敵の数百人が取って返し、高橋父子を、床几より引き下ろし、首を掻き切った。

そして、その首を切っ先に貫き、高橋父子を青屋入道の手で討ち取ったと叫んだ。

城中に乗り込んでいた高橋方の兵共は、これは一体どういうことだ、と驚き騒ぎ急いで戻ってきた。

しかし、敵は足早に逃げて去っていった。

そして、「城が御所望であるならば進せ置き候はん、高橋殿御父子の御首は、三吉が土産に貰い受けて帰る。

このような、城と首の引き換えは徳になるのか、或いは損なのか」

と声高に叫んで、手玉に取って帰って行った。

三吉修理亮(現三次北部の領主国人)はこれを聞いて、大いに喜び、いまこそ急いで高橋の城を攻める機会だ、大将がいない城は、片時も防御できない、といって、一族・他家を促し、久代、高野山、木梨、楢崎らの援助を受けて、その勢は已に五千余騎となった。

出羽城(石見邑南町)中には久光が討たれたということを聞いて、これはどうしたらいいのかと泣き悲しんでいるところに、三吉が猛勢を以て近々押し寄せてくるとの、情報が伝わった。

出羽城の有力家来の佐々部、岡、湯谷らの各氏も大将不在の出羽城に籠っていたが、ついに敵の虜とならざるを得なくなる状況となった。

そこで、久光の北の方(妻)や、姫君を吉田郡山(毛利家の居城郡山城)に避難させ、その後思い起こすことなく最後の戦をしようと評議した。

折節、多治比(丹比)元就(元就は多治比猿掛城の城主であい多治比元就と称していた)が五百余騎を率いて駆けつけた。

「我々毛利勢がいる限り恐れることなどない。姫に婿を取って当家を相続させよう。万事に心やすく思い候へ。」

と頼もしくいった。

これを聞いた佐々部等はとにかく頼もうとし、拝趨、崇敬し自ら家人の様になった。

こうして、計らずも高橋領1万6千貫が元就の領地になった。

59.2.4.陰徳太平記の思惑

この陰徳太平記の記述はそのまま信じることはできない。

陰徳太平記そのものが江戸の初期に毛利・吉川側の人に よって編集されたものであるから、両氏の信用にかかわるような事項は抹消か曲筆されていることに注意せねばなら ない。

陰徳太平記では元光の討死をその祖父久光のこととしており、元光の名はでてこない。

永正12年(1515年)高橋元光が三吉の支城加井妻城を攻略したこと、この戦で討ち死にしたことは史実とされている。

一方、大永元年(1521年)の夏、隠居の身であった高橋久光も同じ加井妻城攻めを行い、その攻撃中に戦死してしまった、ことも史実である。

この様に、同じ城攻め、また同じ様に攻撃側の大将が攻撃中に討ち死にしたという、状況が似ていることが「陰徳太平記」の作者を混乱させたのかもしれない。

だが、この戦いの時期を大永三年にまでずらせて記述していることは、何か意図的なものも感じる。

高橋氏はこの元光の戦死により、高橋の勢力が備後・安芸から大きく後退し、それに代わって毛利の勢力が前進したのは事実である。

これらのことを思うに、陰徳太平記は、毛利元就の勃興の契機を劇的に描くために、この高橋元光の戦死を意図的に利用したのではないのだろうか。

このため、史実との陰徳太平記の記述に齟齬が生まれた、と思うのである。

このように、高橋元光の戦死には不可解なところが多く、背景には高橋氏の打倒を企図する毛利元就の謀略があり、高橋氏の家臣のなかには毛利氏の調略を受け入れていた者もあったようである。

いずれにしても、元光の討死は「黒い霧」に被われている。

高橋久光は、嫡男元光が戦死したため、次男重光(弘厚)の子で孫にあたる興光を後嗣とした。

これには家中の反対もあったようだが、大内義興の安堵も得て、久光は興光を本拠藤掛城に入れ、重光を後見役として松尾城に拠らせた。

さらに興光の弟忠光を高田郡生田城主とし、毛利氏に対抗させていた。

安芸高田市の敬覚寺の由来記に「当山開基は当村松尾城主高橋大九郎為資二男二郎為安なり、当村より石州出羽へ遷城の後厭世の志深く終に薙髪して法名を乗道と改む、当舎を信造して為安千歳坊と称し禅法を苦修す云々」と記録されているが、この為資が重光であって田所 (上出羽)本城におり、為安の兄興光が当主として阿須那藤掛城にいたのである。

この時、 毛利の当主興元(元就の兄、妻は高橋興光の姉)は病中にあり、元光の嫡子常光は出雲の須佐において尼子に協力していた。

毛利氏は興元が病死すると、その子幸松丸があとを継いだ。

高橋久光は興元のあとを継いだ幸松丸の外祖父としてその後見役に乗りだし、毛利家中に睨みをきかせるのである。

興元の弟元就も幸松丸の叔父として後見の役にあったが、久光を前にして発言権はなかったようである。

前述したように、大永元年(1521年)の夏、隠居の身であった高橋久光は備後比叡尾山城主三吉隆亮の支城加井妻城攻めを行い、その攻撃中に戦死してしまい、高橋氏は毛利に対する発言権を失うのである。

大永三年七月、毛利幸松丸が病死し、毛利宗家の家督を元就が相続した。

元就の相続後、尼子経久が元就の弟元綱をたてようとする謀略を進めたが、元就は元綱とその与党を誅殺して事を未然に防いだ。

この一件に高橋氏も一枚噛んでいたようで、元就は家中の統制に成功すると、高橋一族の抹殺を考えるようになったのである。

<続く>