WADIA自体は直接アンプとつなぐことを推奨しているので、

WADIAをお持ちの方は

わりとアンプ直通ということをなさるのだと思う。

当方はいろいろなCDPをかけるということがあるため、

プリアンプを経由する。

じっさいのところ、WADIAについて

代理の記憶では

アンプ直行も

プリアンプ経由も

さしてかわりがない。

いや、むしろ、アンプ直通はざらっとした硬めの音だったという覚えがある。

(記憶がはっきりしていないほど、特に良いと感じなかったとも考えられる)

そのプリアンプもアンプ同様、改良?使用目的に合わせた変更をかけている。

このために、

かなり、音質をコントロールできているという処かもしれない。

つまり、WADIAがわざわざアンプ直行便を推奨するということは

通常のプリアンプでは、WADIAの音をそのままにだしきれない

あるいは、

変に色づけしてしまうということがありえるのかもしれない。

ところが、高橋のプリアンプへの変更は

「パワーアンプと同様に雑味の無い音を目標に内部のコンデンサや抵抗を全て交換を行っています。」

と、いうことであり

これが、功を奏していると思える。

つまり、WADIAがいいたいことは

「WADIAというCDPの音を忠実に再現するためには、アンプ直行がいい」

と、いうことであり

高橋の方向性もまた

CDPの音を忠実に再現するアンプ・プリアンプ・SPを作るということであったため

むしろ、

プリアンプを通したほうが音楽性が良くなる。

一般に言われている、アンプ直結が良いというのは

逆に言えば、プリアンプの性能が悪いという(語弊があるな~)ことであって

プリアンプの性能(性質?)をかえれば

むしろ、プリアンプを通したほうが良いか、

どちらでも構わない。と、いうことになる。

そして、高橋がこのプリアンプをチョイスしたのは、

手ごろな値段や中を変更できる作りの良さということばかりではない気がしてきたので

ネットを調べてきた。

解説をひくと以下のように書かれている。

|

|

| 低雑音、広帯域と実用性に徹したステレオプリアンプ。 高調波歪や混変調歪だけでなく、過渡歪まで徹底した低歪率設計が施されています。 5素子構成のオーディオアナライザーを内蔵しており、ルームアコースティックによる影響を抑えられます。 別売りオプションとしてウッドケースがありました。 |

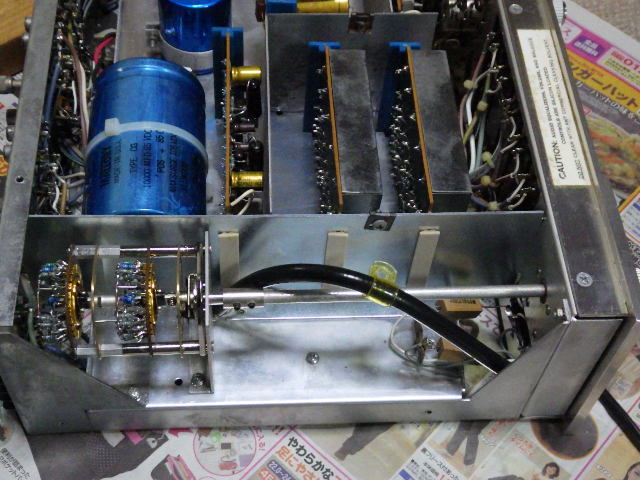

今回は当方で修理したCDプレーヤー等のエージングに使用しているハーマン・カードンのパワーアンプCITATION16Aとペアで使用しているCITATION11の紹介です。

発売はCITATION16Aより3年前で本当のペアのパワーアンプはCITATION16ですが問題の無い範囲だと思われます。

メンテナンスはパワーアンプと同じ頃に実施しておりましたが紹介していなかったので今回お披露目です。

パワーアンプと同様に雑味の無い音を目標に内部のコンデンサや抵抗を全て交換を行っています。

内部は各回路毎にエリア分けがされており回路間の影響がない工夫がされています。各基板はコネクタでの抜き差しが出来るのでメンテナンス性も良好ですね。

底板をはずすと各基板のコネクタ部の端子があり各端子の名称も印刷されています。

本年2015年の本業でドタバタしている間の時間の有効活用に音質改善の実施です。

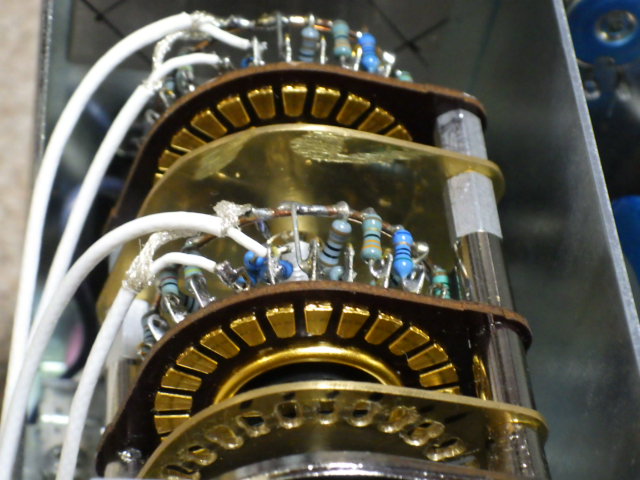

使用しているボリュームに不満はなかったのですが、手持ちにセイデンの切り替えスイッチの1回路が2個有ったので2個1で24段のアッテネーターの製作です。

スイッチの都合で簡易Lパッドで作りました。

あまり期待はしていなかったのですが、なかなか良くて低音域の張り出しがしっかりとしたのと細かい音の聞き分けが出来る様になりました。

元からアッテネーターが有ったかの様な配置ですが、元々はスピーカーの切り替えスイッチの有った場所です。

今回の年賀状にも採用した画像です。接点は26段有りましたが切り替えのプレートが13段の物だったので26段のプレートを自作しています。

かなり雑な造りですが操作感は良好です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます