最近、ブログで背中が痛いだとか、体調がイマイチとか書いておいてナンですが、結局運動不足が元凶だろうと感じています。

ゆえ、今日は小田原の町を歩くことにしました。

今日はMIFさんがお休みで実家に行くと言うので、ついでに私は車に同乗し、途中から電車で小田原駅に向かいました。

同じ県内ながら、私が住む川崎市から小田原市はどのルートを使っても電車では1時間半以上かかるほど遠いです。

そして旧国名で言えば、川崎市は武蔵国で天領、小田原市は相模国で親藩。

川崎市では絶対に見られない城下町情緒あふれる小田原市は、1度は町歩きしてみたい地でした。

今回は小田原駅を午後1時半には出発しなければならない時間制限つきでした。

地図を持たずに町歩きをする主義でしたが、さすがにちょっとムリかな?と思い、かと言って事前に地図をプリントして持ち歩くのもなぁ。

そこで、小田原駅に着いて1番最初に手に取った散歩ガイドを参考に歩くことにしました。

今回は、小田急電鉄の小田急沿線自然ふれあい歩道小田原駅~箱根板橋駅コース(コース別チラシ46)の通りに歩くことにしました。

この時、まだ私は「何も」分かっていなかったです。

今回も写真がたくさんありますので、お暇な時にご覧ください。

小田原駅前の北条早雲公の像です。

何度も来たことがある小田原駅ですが、ここはJR東海道新幹線口方面にあり、初めて来ました。

当然、初めて見た像ですが、思いの外大きくて驚きました。

ここから大稲荷神社に向かいました。

稲荷神社と表示があったので、お狐さんかと思ったら、まずは狛犬ちゃんでした。

これは台座がありませんが、以前は狛犬として鎮座していた像かな?

こちらの狛犬ちゃんにはネコちゃんがインして来ました。

この神社には愛宕神社も祀られていました。

ここからコースマップを見ながら生活道路を歩きます。

坂を上り切ったら、S字の道路がありました。

マップに「細い道に入る」と書かれていますが、この道でいいの?ととても不安になりながら進みます。

坂道を下るのですが、私の足首にはかなりつらかったです。

※私は過去のケガによって左足首に痺れが残っています。

カニ歩きすると歩き安かったです。

振り向いたこの段差(坂道)が小田原城跡外郭土塁跡。

土塁と言うことは、積んだなり、自然の地形を生かしたのでしょう。

この坂道を防御に使ったのかと思うと、スゴいな、戦国時代の北条氏。

さてここからかなり道に迷いそうになります。

マップに「道祖神」と書かれていた場所にあった石像。

どれを見ても道祖神の表記はないし、私が知っている道祖神の絵柄もないのですが、これが道祖神のようです。

マップに「スロープ」と表記されている坂道。

ここまでの道も、これは私道では?と不安になる道ですが、ここも本当に歩いていいのかなぁ?と不安になります。

これはハンドホール(手が入る大きさの穴)の蓋。

メダカが描かれています。

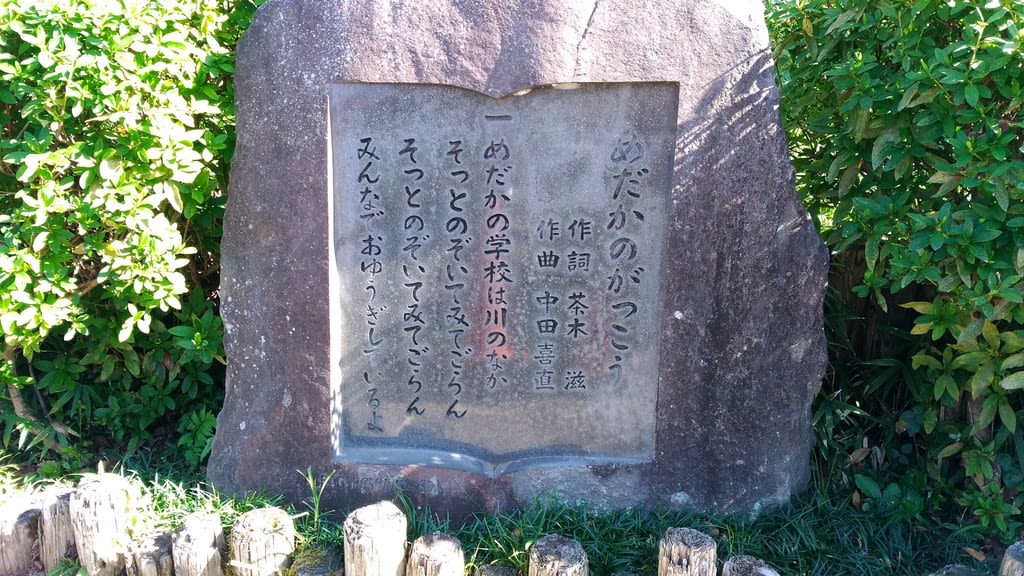

めだかの学校に到着。

ここは水車があります。(水車は建物の裏手)

ここは荻窪用水の一角にありまして、童謡「めだかの学校」の発祥地だそうです。

メダカがいるかまでは確認できませんでしたが、春にはメダカ観察できるのかな?

現在の荻窪用水。

周辺は宅地化が進んでいました。

20年くらい前ならまだ現役の農業用水の様子が見られたかもしれません。

駒形水車。

道路拡張でこの水車だけが残ったそうですが、多いときは荻窪地区だけで6つの水車があったそうです。

日本では水車がたくさん作られて、江戸時代にはこれ以上増やさないようにという御触書が出されたくらいです。

マップには「ブロック塀の中の五葉松」と記された目印。

この目印は本当に分かりづらくて、この前後10メートルくらいをウロウロしました。

そもそも五葉松の形状を知らないと道に迷うような目印です。

さてこの角を曲がって坂道を上って行くのですが、今から思えばここで引き返した方がよかったかも…と思うくらいでした。

急な坂道。

どんどん急な坂道を上っていきます。

それともにただでさえ人の気配がしないのに、人影も民家もまばらになります。

ここに入っていく人影が遠くから見えたのでナンだろう?と見ると、関東学院大学の敷地でした。

以前勤務した企業では、関東学院大学を卒業した方がいらっしゃったのですが、こんな山道の中を通ったのか、それとも別の入口があるのかな?

小田原城跡総構えかと思い、ちょっと入って見たのですが、私有地なのかよく分からないのですぐに引き返しました。

とりあえず知らない土地ではウッカリ私有地に入り込んでしまうことがあるので、マップ通りに歩くことにしました。

マップによるとビューポイントの1つのようです。

奥に見える横一線は、小田原厚木道路(通称:オダアツ)です。

尾根道に出会いました。

ここから総構えを体感することになります。

すでに足首が痛くなりつつありましたが、興味がどんどん涌いてきます。

道路の舗装が市道には思えないし、軽自動車がやっと通れるくらいの道。

垣根で仕切った畑が多くて市道か私道なのかは判然としませんが、マップ通りに歩きました。

ところどころに石垣があるのですが、いつの時代のモノかは分かりませんが、かなりいい石垣が多いのです。

埼玉県秩父辺りでは川原の石(丸い石)が多いのですが、ここは火山性の岩石を削ったモノが多いのには驚きました。

伊豆半島あたりで産出した石は、江戸城の石垣に使われているのですが、この辺りも火山性の岩石のように見えました。

畑の真ん中に不自然な段差があります。

これも総構えの一環なのでしょうか?

ここからまるで獣道みたいな細い道に入ります。

マップには「総構稲荷森」と書かれている所。

空堀を尾根から俯瞰できます。

かなりの急斜面です。

このすぐ近くに無人販売所がありました。

里芋を買いたかったのですが、今日は小銭の持ち合わせがなかったので諦めました。

少し紅葉していたり、鳥の鳴き声がたくさん聞こえて、とても静かですし、ごみが落ちていないのには驚きました。

ちなみにハイカーとすれ違ったのは2人だけでした。

様々な石垣が見られました。

この先で分岐があり、この石垣の上に行きました。

小峯御鐘ノ台大堀切東堀というそうです。

これは右側が畑なので私有地と思われますが、低い石垣がありました。

この石垣だけは細長い石が使われていて、柱状節理をそのまま切り出したのかな?と思われました。

マップでわざわざ細かく解説している道。

この先で右側に進みます。

トップ写真と同じ場所。

全国で現存する最大規模の土塁跡。

実際に歩いてみて思うのは、上から弓矢隊や鉄砲隊がいたら、ひとたまりもありません。

堀の中を進むと不安しかありません。

土塁跡を抜けると、小田原の海が見える丘でした。

相洋中学・高校のすぐ近くと言えば、お分かりの方もいらっしゃるかと思います。

ここから今度は箱根板橋方面を目指します。

マップで「車に注意」と書かれています。

台数は少ないのですが、かなり速度を出している車が多いです。

さらに細い急坂を下ります。

この先でさらに狭くて急坂を下ります。

あまりに急だから脇の塀を見たら、ブロックを6個並べたら、3段下がっていました。

この辺りで左足首がかなり痺れ、カニ歩きでないと歩けなくなりました。

「旧大倉男爵別邸山月」と書かれた看板。

この辺りは、明治時代に政府要人の別荘地だったそうです。

こよ山月は入口にロープが張ってあり、閉鎖中のようでした。

マップ通りに進むと、この細く暗い道を歩くというので、歩いて行きました。

ちょうどこの細長い道を抜けたら、「パン、パン、パン」と3発の破裂音がして、キョロキョロしてしまいました。

たまたま庭先にいらっしゃった住民の方が声をかけてくださいました。

「猿除けの爆竹の音なので、お気をつけて」とのことです。

私は幸いにも猿に遭遇しませんでしたが、こんな住宅街ばかりの所に猿が出るのかと驚きました。

ここから香林寺に立ち寄りました。

すぐ近くにある松永記念館にも立ち寄りました。

これは松永記念館の入口近くの壁。

じつはこの辺りで足首が限界に近く、記念館内のベンチで休んでから、この先の行程を考えあぐねていました。

松永記念館の中はいつでも来られるので、とりあえず先を急ぎました。

この先で板橋地蔵尊にも立ち寄りました。

この辺りに来ると町歩きをしている方が多くて、なぜか5組くらいの方に未知を尋ねられました。

私だってマップを片手に歩いているのになぜだろう?と思いました。

私は当初は町歩きを予定していたので、ペタンコの靴とトートバッグにニットとスカート。

普通に町を歩く住人っぽいと言うべきでしょうか?

町歩きの観光客は、ハイカー姿でリュックの方が多かったように思います。

さてここから目印の「酒屋」を曲がれば、箱根板橋駅になります。

この駅は小田原駅から1つ箱根湯本駅方面の駅です。

ついでだから…と、国道1号線方面から、海岸の方に行ってみました。

適当に道を進みます。

この道を真っ直ぐ進むと、海岸に降りる階段がありました。

おや、海岸に降りられない?と思ったら、段差への注意でした。

段差はこんな感じ。

降りたけれど、上るのは大変でした。

西湘バイパス?それとも国道134号線?の橋脚をくぐります。

江ノ島方面を望みました。

伊豆半島方面を望みました。

いやあ、いい天気です。

誰もいないので、返って不安になるし、足下が悪くて歩きづらいのですぐに引き返しました。

国道1号線沿いを歩いていたら、忍者に出くわしました。

国道1号線沿いは、古いお店がたくさんあります。

城下町の風情を体験しました。

同じ東海道沿いでも、川崎市にはないですからねぇ、こういった風情。

理由は川崎市の東海道辺りは戦災(川崎空襲他)で焼失していますから。

今日は総構えの堀切を歩いたので、最後に小田原城のお堀を歩きました。

桜が紅葉していました。

奥に小田原城。

お堀の橋。

この辺りではもう日本語よりも外国語がよく聞こえました。

もう歩きたくないなぁ、と思っていたら小田原駅に着きました。

思わず「私の知っている小田原駅じゃあない!」と驚きました。

小田原駅に最後に来たのは20年くらい前です。

こんなにキレイになっていてのかと驚くやら、おかしいやら。

建物は変わっているみたいですが、この鈴廣のかまぼこ屋さんは、昔からこの位置にありました。

私の1番古い記憶では1980年(昭和55年)7月にはありました。

小田原駅の駅ビル2階から振り返りました。

右側の建物は窓の形に見覚えがあるので、かなり古い建物だとおもいます。

小田原と言えば、二宮金次郎さん。

誰も気にも止めずに通り過ぎますが、二宮金次郎さんの出身地です。

最後にいいものが見られました。

私が歩いたのは、小田原城総構えのほんの少し(たぶん8分の1も歩いていないと思います)です。

全行程3時間ちょっとかかりましたが、一度は行ってみたかった堀切に行けたのはとても嬉しかったです。

そして足首が痛くなるまで歩いたのは誤算でしたが、楽しく歩けたのは小田急電鉄さんのマップのおかげです。

長い記事にお付き合いいただいたみなさま、ありがとうございました。

そしてこのあと、MIFさんと待ち合わせて帰宅しました。

いつも遠くまで連れて行ってくれてありがとうございます。