今回は本の紹介です。

※画像にかなり薄気味の悪いものが多く含まれますので、嫌な方は見ないでください。

スコットランド人の地質学者、古生物学者、サイエンス・ライター、ドゥーガル・ディクソン著の

「マンアフターマン」です。

以上ディクソンの進化3部作となっています。

「鼻行類」「平行植物」と共に生物3大奇書と呼ばれています。

本著は人類の進化学と銘打たれていますが、本当にこれが進化なのだろうか、

というテーマが根底にあります。

確かに進化には違いないのですが・・・

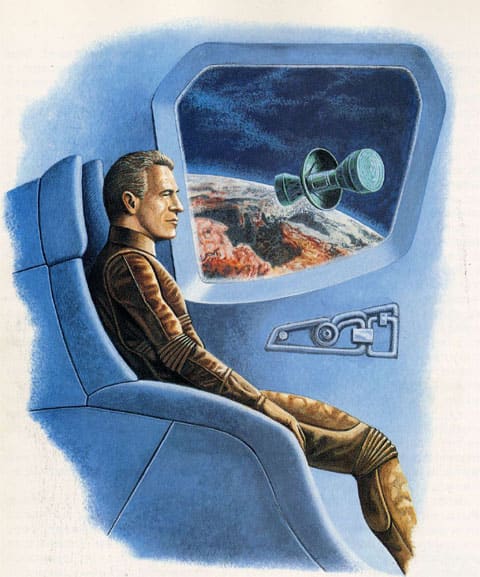

そもそも本著は、人類が滅亡の危機を迎えたところから始まります。

人類は産業廃棄物による環境汚染と二酸化炭素の増加による温室効果により

上昇し続けていく温度、水位の上昇に地球を見限り、ジメッツ・スムートら

生物学的な条件ができる限り欠点がなく、間違いなく信用できる完全な人間を

宇宙への移民として送り出すことにした。

彼らの旅は徒労に終わるかもしれない。

また、辛うじて生存可能な星に辿り着けたとしても、その星の環境に適応するための

「生物的材料」として彼らは利用されることになるかもしれない。

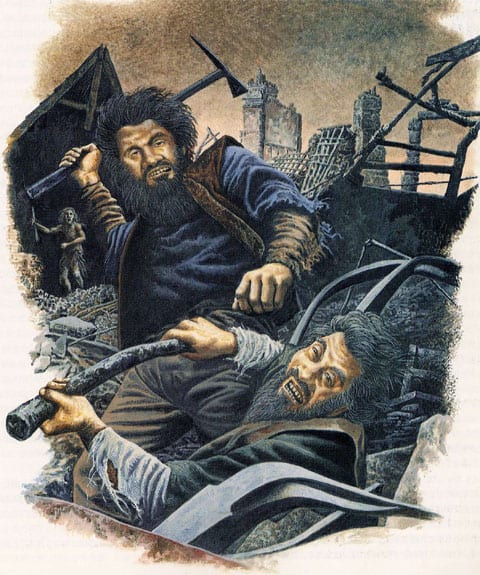

一方荒廃した都市ではグリグラ・シュターンら生存者が食料を巡って

弱肉強食の世界を繰り広げている。

ジメッツ・スムートら宇宙移民者を乗せるロケットを製造するのは・・・

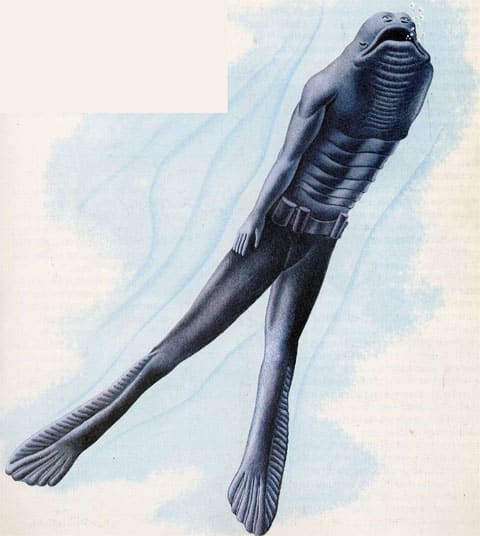

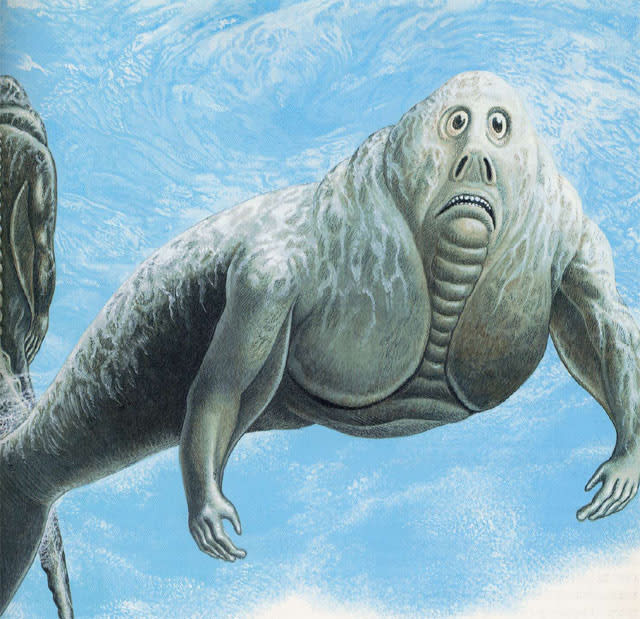

遺伝子工学により産み出された水中作業用の生物。海水からロケットの燃料となる

重水素を製造、また大陸棚で食料の生産もしている。

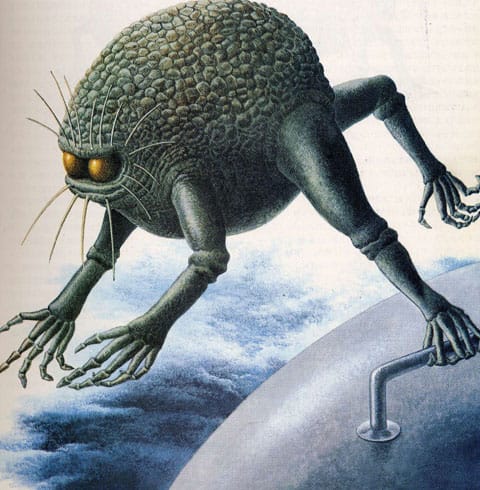

軌道上でロケットの製造にあたる。こちらは遺伝子工学だけではまかなえない

真空に耐える皮膚、酸素ボンベの役割を果たす第三の肺、廃ガスを一時的に溜めておく

第四の肺等は外科手術によって後から付与される。

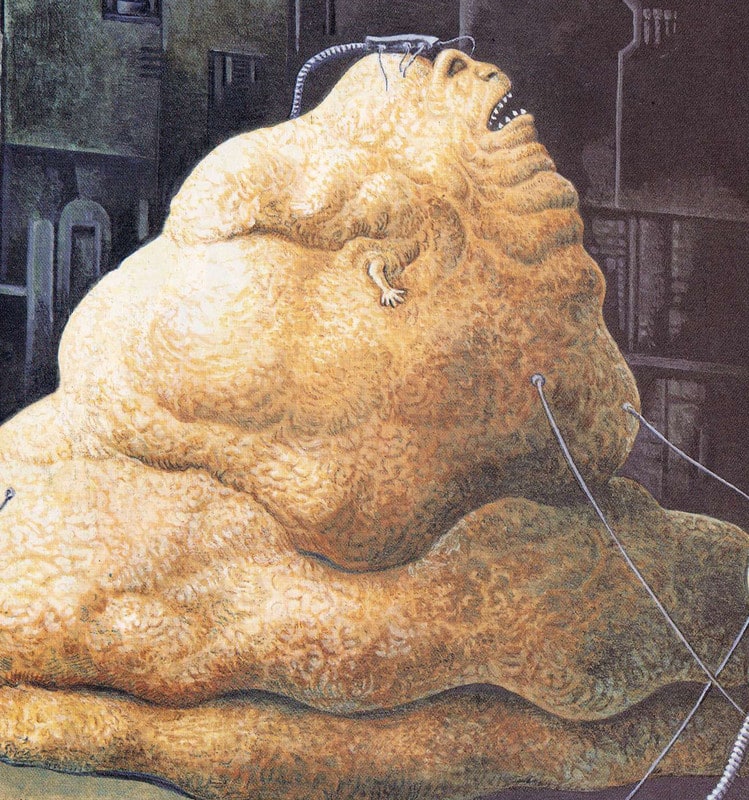

地球に残った人類の一部は、衰えていく器官の代わりとなるメカニカルな人工器官に

頼っていくことになる。

人工器官を人体に収めることはまだ不可能で、自ら「揺り籠」と称する機械の中で

生存している。

「脳が生きている限り生かし続けておく価値がある。」

とはいえ、生殖率はわずか10パーセントにまで低下している。

海中ではロケット製造の際に産み出された水中人間がまだ生存している。

人類は、ついに遺伝子工学による新しい生物を世界に放つことになる。

人間を素体として、遺伝子組み換えによって作り出された、現在の地球環境に

適応できるマン・アフターマン。

人類の遺伝子を後まで残すために作り出された、これら歪な生物の進化が以降描かれていく。

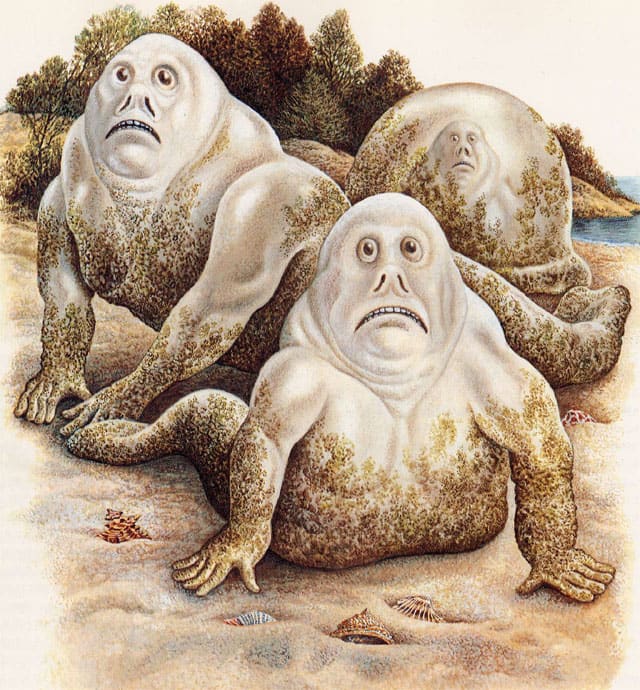

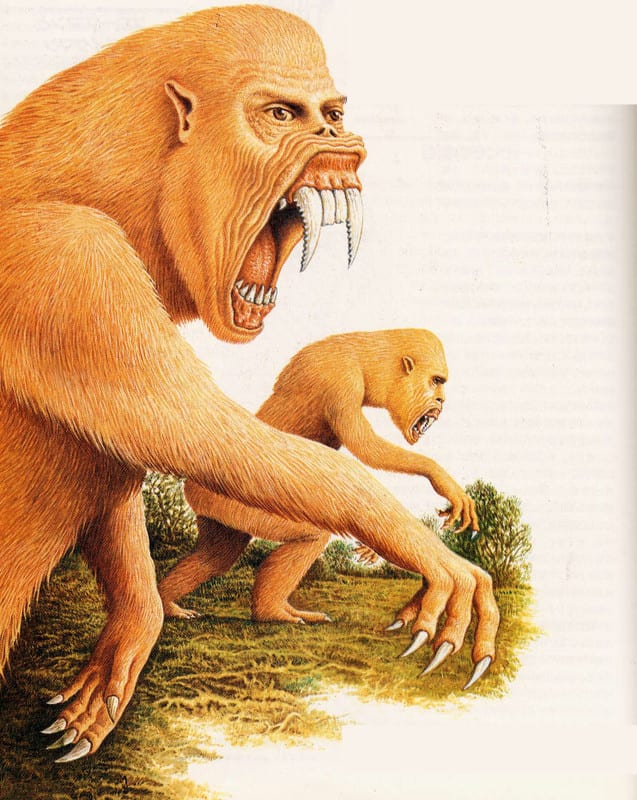

草食動物のように草を食べて生きていく様設計された生物。両掌の縁は軟骨によるエッジと

なっており、草を刈り取れる。胃には人間には消化できない、草に多く含まれるセルロースを

分解するバクテリアを共生させている。

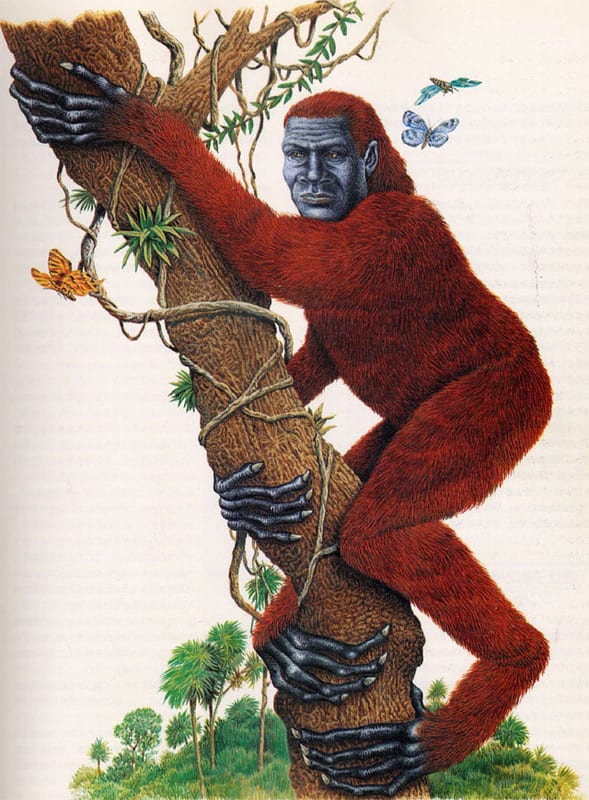

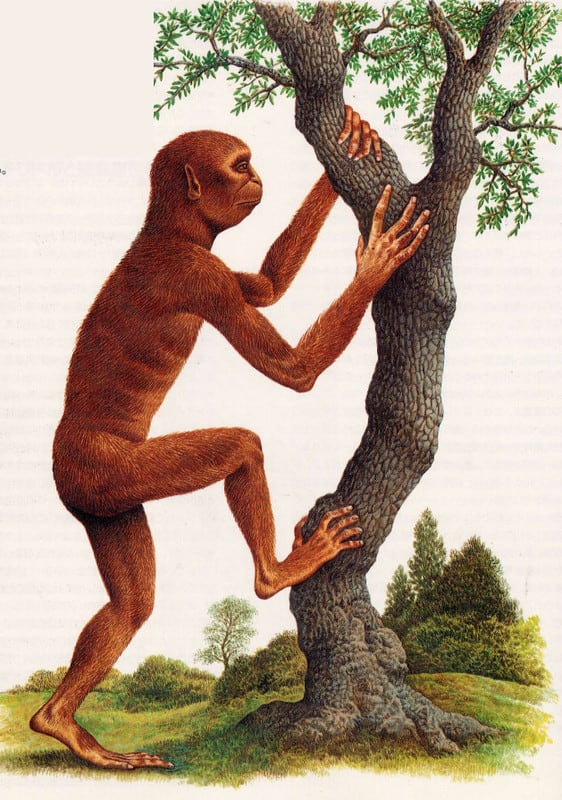

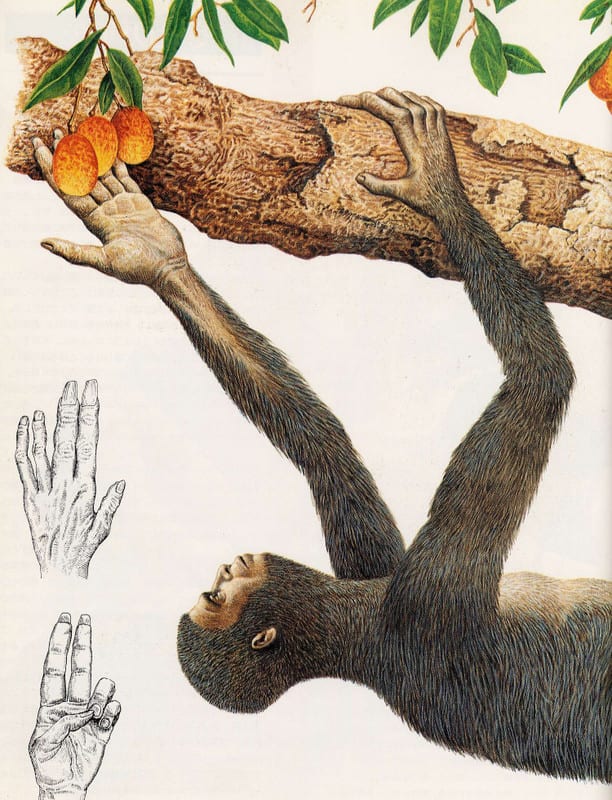

熱帯雨林の樹上生活に適応させた生物。熱帯雨林は食物が年中通して豊富にあるため、

彼らには食物を採るため木に登る知能だけが必要とされる。そのため、知能は低く

設計された。

温帯は熱帯雨林ほど食物が豊富でないため、樹上でも地上でも食物を探して活動できるよう

設計されている。とはいえ、他の種ほど特殊化が少なく、最も適応しやすい生物である。

ツンドラ地帯では寒冷地に適応させたツンドラ居住者たちが生息している。

また、海中では、水中人間の第二世代目が作り出され、子孫を残すことに成功している。

弱肉強食の世界を生き抜いた人間の子孫たちは、農耕と狩猟、採集による生活をしている。

ハイテックたちには見捨てられているが、現在人口は生存者が食料をまかなえるレベルで

落ち着いている。

ハイテックたちは遂に機械で代用するのではなく、完全に人工的に作り出した器官を

移植して生存することに成功する。

ただし、ひとつの器官はひとつの役割しかできない。

「指」は触覚のみを担い、物を持ち上げたり作業するのは「腕」の役割だ。

人工器官をどのように装着するかにも流行がある。

この時代から地磁気の消失~反転により、環境の大異変が始まる。

潮の流れも風の流れも変わり、エネルギー生産、農作物、生物の生態にも悪影響を

及ぼし、ここまで生き延びていたフィフィ・フィロリアの子孫たち、

テクノロジーに頼って生きていたチックたち、つまりホモ・サピエンス・サピエンスは絶滅する。

後には遺伝子工学で作り出された新しい人類たちが生きていくこととなる。

寒冷地に適応させられた生物。苔や地衣類、ヒースを食料とする。

動きは鈍く、移動の際には弱いもの、幼いもの、年配者が捕食者の餌食となる。

遺伝子工学の成果を最初に子孫に残すことに成功した水中人間は、海で繁栄している。

寒冷化していく地上に比べ、水中は気温の変化も穏やかで、食料は豊富にある。

さらに地球は寒冷化していく。造られた生物たちは冬眠をすることによって生き延びるもの、

かつての人間としての記憶を甦らせ、火を起こすもの、道具を作り出すものが現れた。

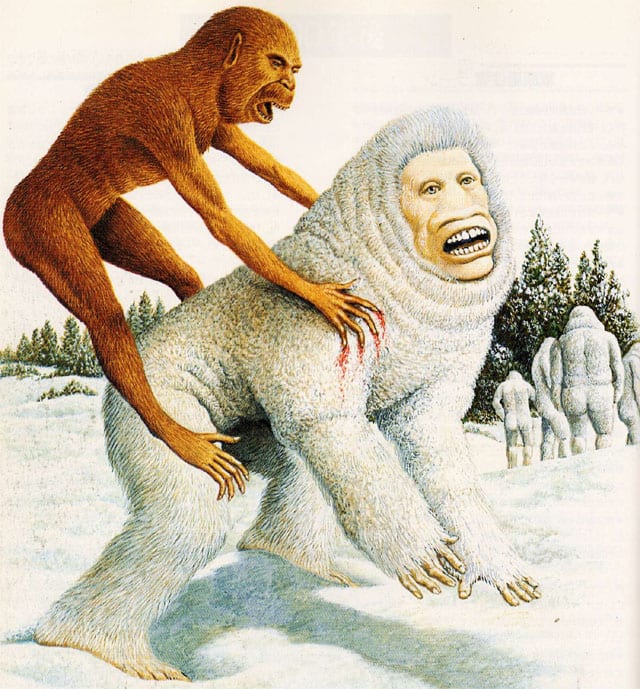

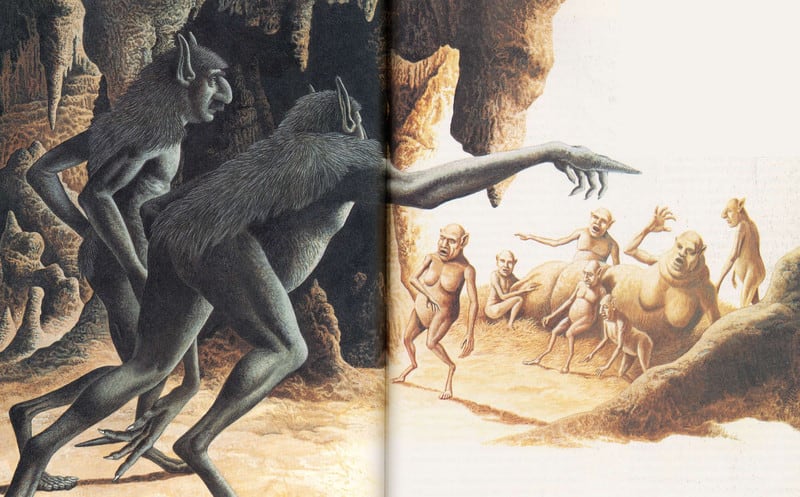

ツンドラ居住者たちと温帯の森林居住者たちは、氷河期を生き延びるために共生を始めた。

ハンターたちは自分たちとキャリアーの食料を得、キャリアーはハンターを運搬し

寒さからも守る。

氷河期は終わりを告げ、また環境の変化が始まる。4万年ころまでは気候が安定し、

食料も十分に得られたが、やがて乾燥していく。砂漠が広がりだし、氷河期とはまた違った

環境の厳しさが生物たちに襲い掛かる。

砂漠は広がり、草原居住者たちは地下茎や芋を求めて地面を掘り返す。

草を求めて放浪していた生活を水のあるオアシスに定住する生活へと変え、

群れはより組織化されていく。

水中人間たちは地上の環境の変化にもあまり影響を受けることなく、繁栄し続けている。

むしろ氷河期の終わりにより、人口が増えすぎて食料が不足する事態となっている。

組織化された草原居住者たちは、蟻や蜂と同様の群れを作り生活している。

一匹の雌だけが繁殖し、他の雌はその世話係、若い雄は食料を集め、

大人の雄は群れを守る戦士とハンターを兼ねる。

他の群れを襲い、生息範囲を広げる場合もある。

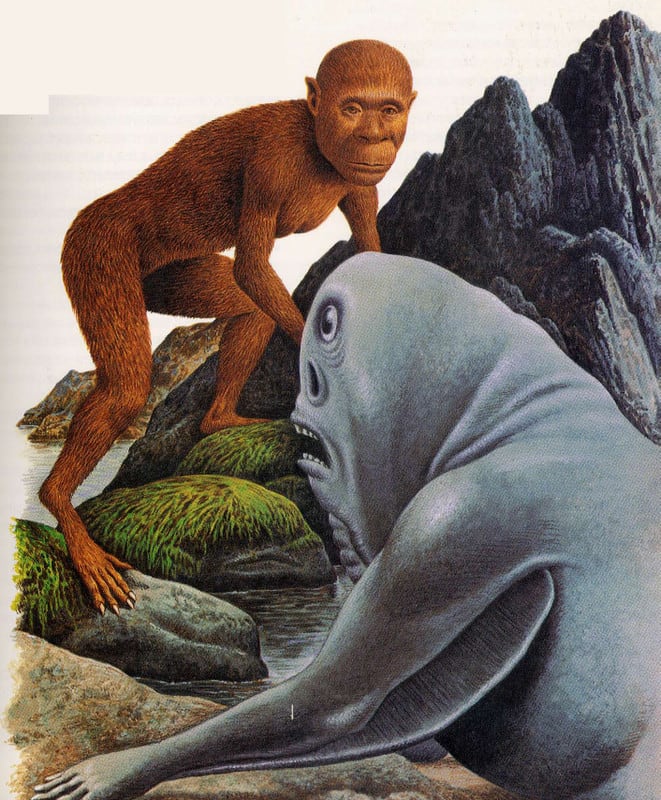

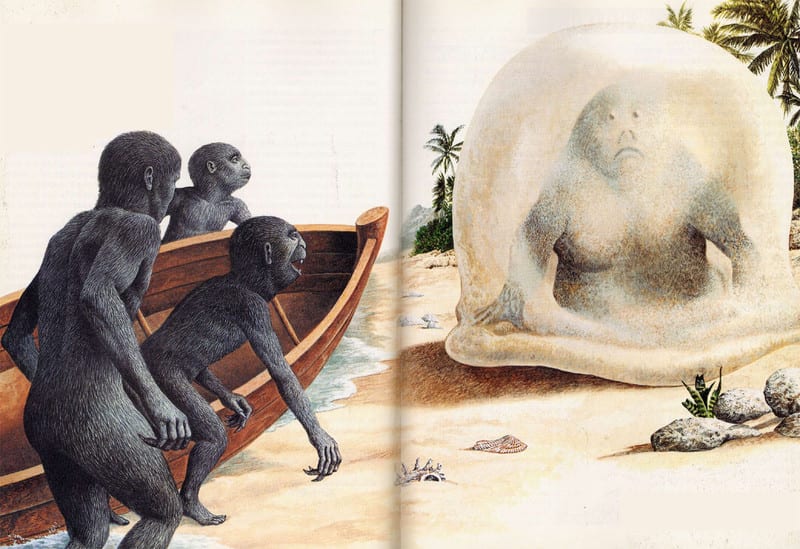

水中人間たちは食糧不足により、地上にまで食料集めの範囲を広げる羽目となった。

丈夫なゲルを作り出し、海水ごと自らを地上へと運ぶのだ。

異質な生物の台頭は、もともと生息している生物との衝突を生む。

水中人間たちはさらに自分を包むゲルを進化させ、泡状ではなくスーツのように

体にフィットしたものを纏って地上へと食料を漁りに出かける。

本来の居住者たちとの衝突はさらに激化している。

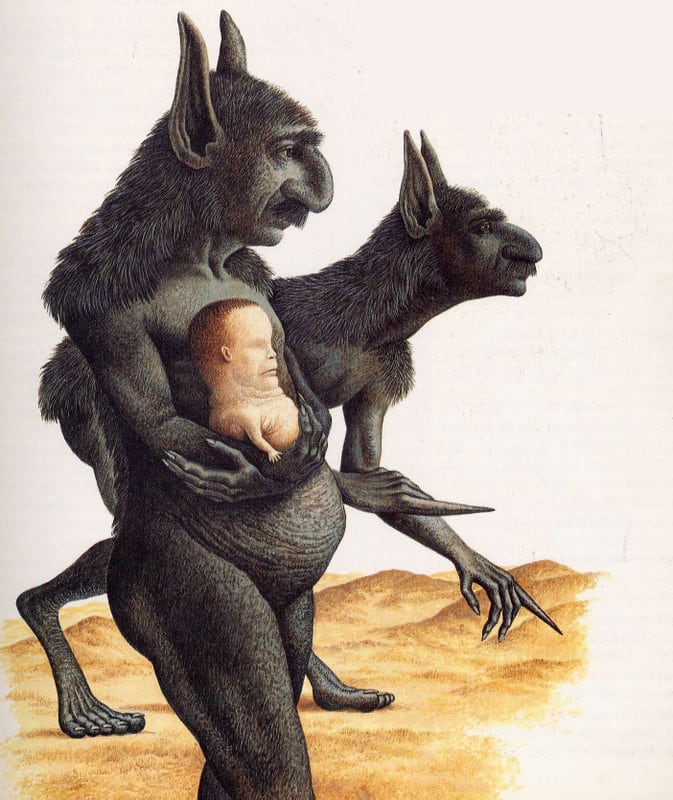

ソシアルたちはさらに組織化され、ハイバー(群れて棲むもの)となる。

水と食料を得るための目的のために全てのものの個性は消滅させられ、

シロアリの塚にも似た棲家を造るまでに至った。

ハイバーの運搬者に抱かれているのはシーカー。

テレパシー等の超能力により水や食料を探す能力を備えている。

シーカーに導かれてハイバーたちは今日も水と食料探しに出発する。

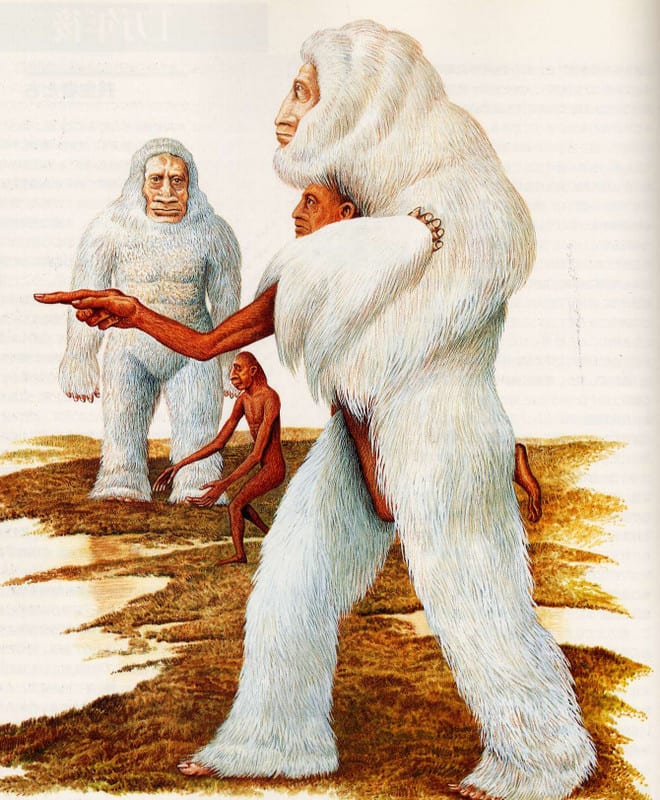

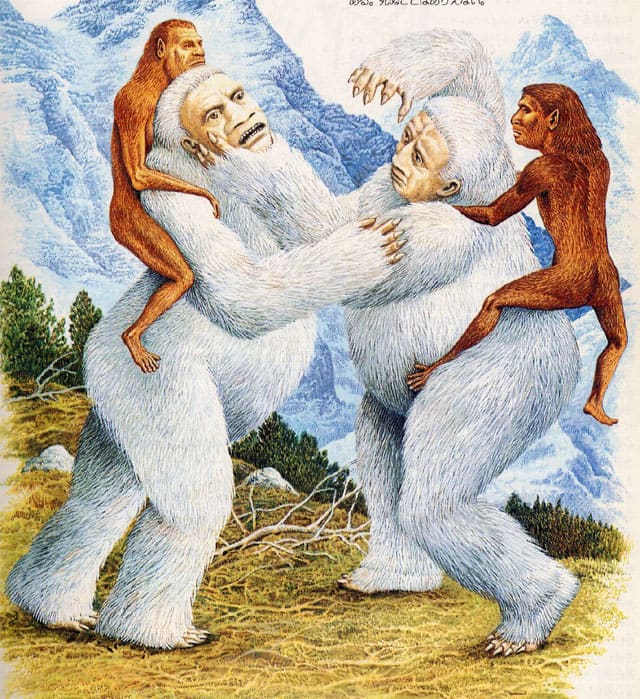

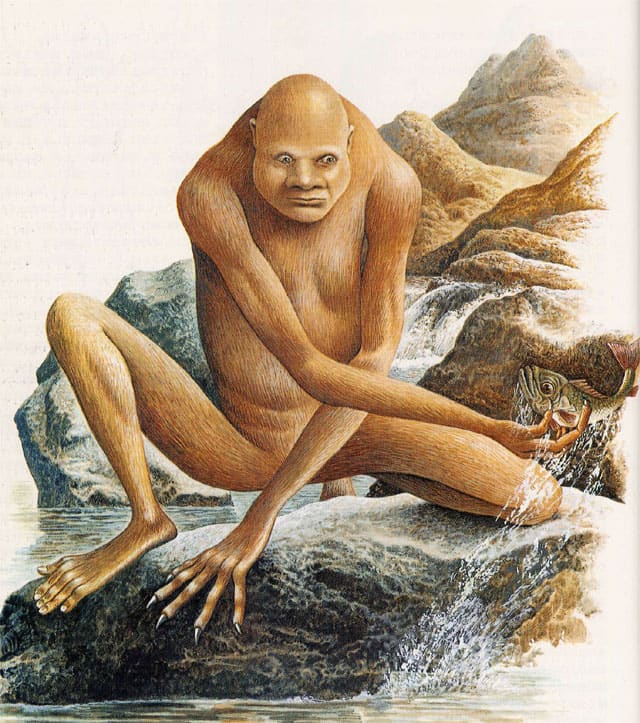

共生者たちとは違い、寄生生活に進化したもの達。

ツンドラ居住者たちは氷河期の終わり共に体毛を失い、寒さに耐えるために

過剰に生産される脂肪や血を寄生者たちは利用する。

パラサイトはホストのために食料を得ることもあるようだ。

魚を捕らえて生活することに特化したもの

熱帯は食料が豊富にあったため、熱帯の森林居住者たちはほとんど変化していない。

ナマケモノ同様の生活をしている。

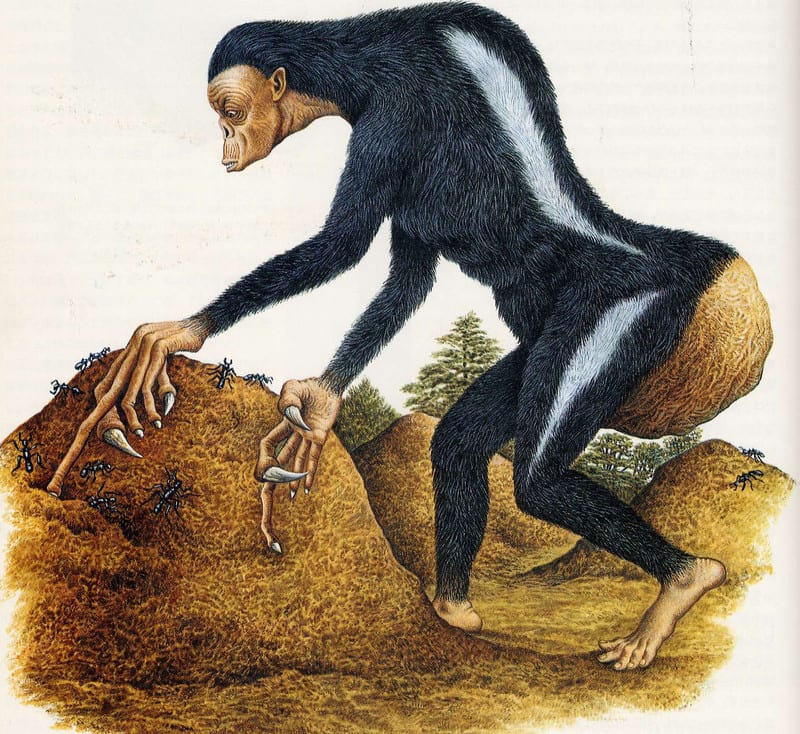

アリクイ同様蟻を食べて生活することに特化した人間。捕食者たちから身を守るために

蟻由来の毒を持つ。

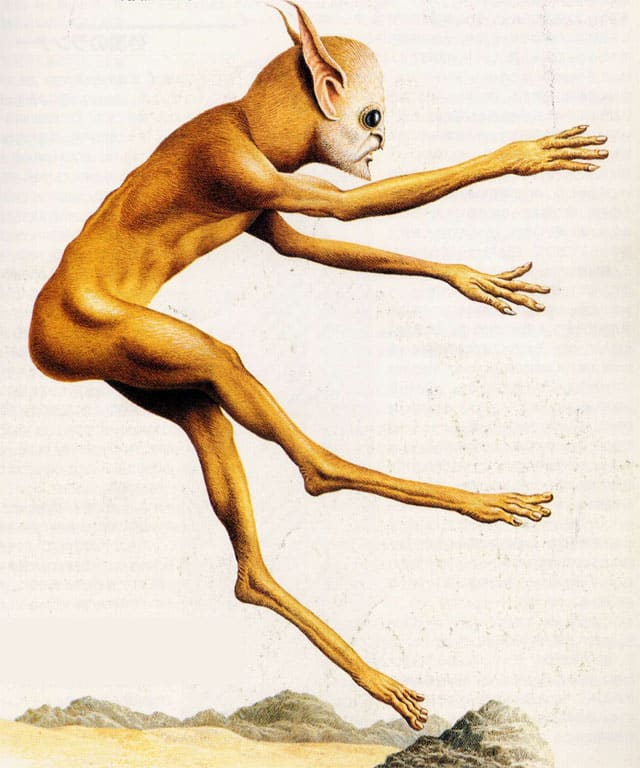

砂漠生活に特化したもの。

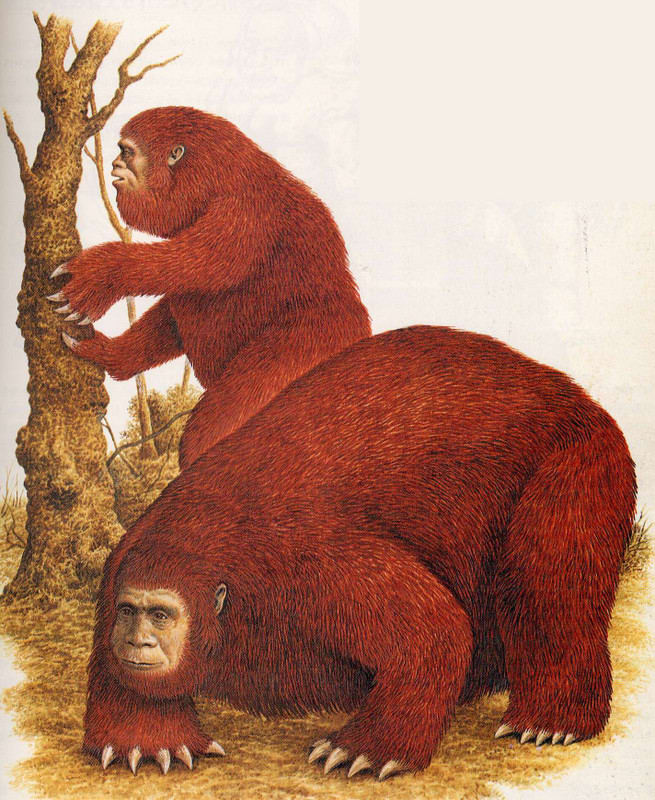

ツンドラ居住者たちのうち、温帯に適応したもの。

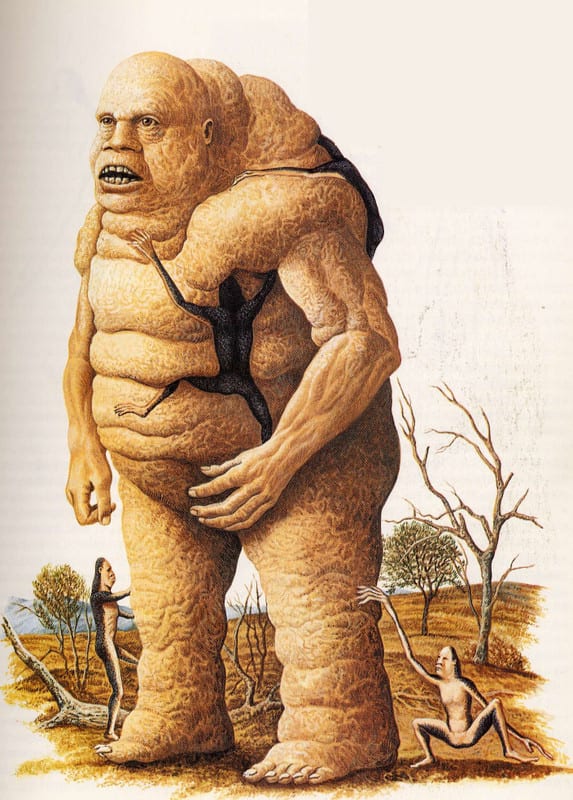

食料が豊富にあり、敵がいないため、動きはとても鈍く、更新世のオオナマケモノと

同様の生活を送っている。

だがそんな彼らを狩る生物が現れだした。

大型化したスロースマンを狩るため、門歯が大きく発達したスパイクマン。

体重が重く、機敏には動けないが、自分たちより鈍い動きの生物を狩るため、

ハンターとしては問題ない。

500万年の時を超え、人類は地球に帰ってきた。

しかし彼らはもう地球の人間ではない。

自らの故郷である星を忘れ、帰還ではなく、旅の途中で有用な資源を求めるために

地球を見つけ、立ち寄ったに過ぎない。

大気の組成を変え、資源を採り尽くし、かれらはどこに向かうのだろうか。

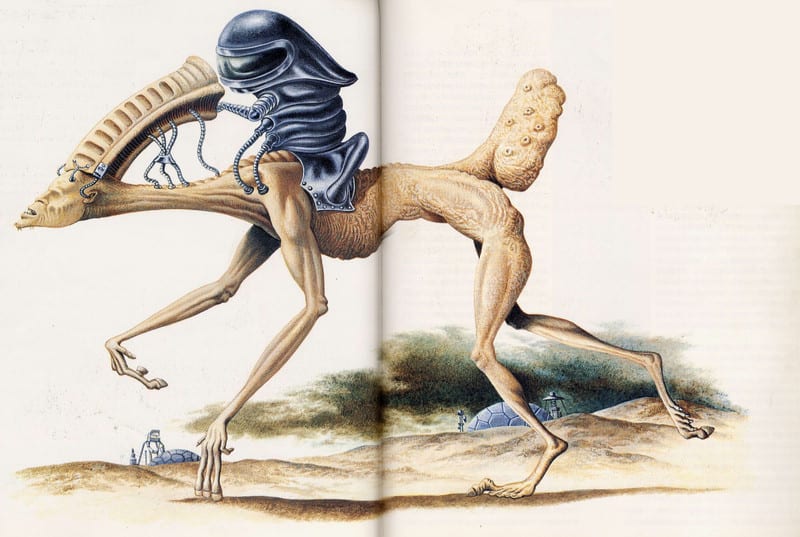

もはや地球の環境に適応できないため、大気圧を調整するスーツを纏い、

移動は温帯の森林居住者から遺伝子操作によって作り出した生物に乗って行う。

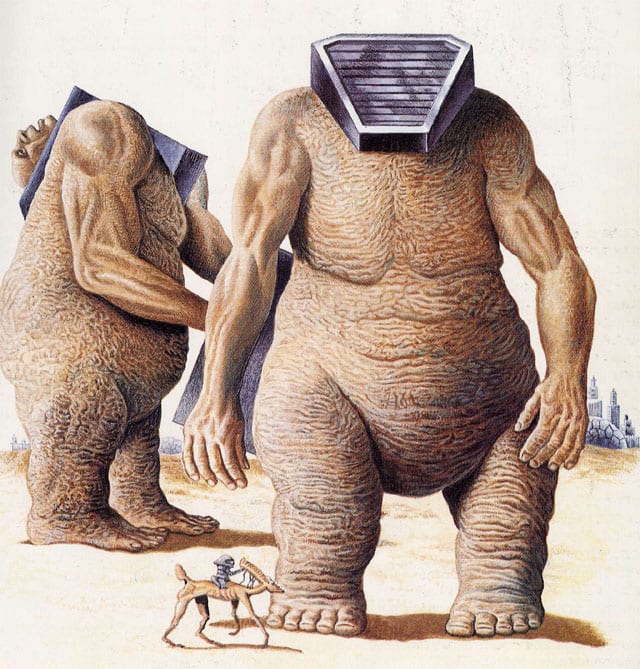

遺伝子操作により作り出された作業用の人間。

帰還者たちはテレパシーによって使役している。

パラサイトのホストたちから作り出されたもの。

科学的栄養を与えられ、成長した肉を帰還者達は利用している。

その後、資源を採り尽くした帰還者たちは、再び地球を離れ旅に出る。

残された、本来の環境から改造され尽くした地球は、長い長い年月の後

やがて火山活動により本来の大気を取り戻し再生を始める。

深い海の底には、深海に適応した水中人間が生き残っている。

目は退化し、熱を感知する器官を発達させた彼らは、地球の環境が回復した後、

再び地上にでて進化していくのかもしれない、もし進化できるのであれば・・・

というところでこの本は終わっています。

内容的にはトンデモ本ですが、非常に興味深く考えさせられる本です。

これを20年前に出版していたのは先見の明でしょうか。

ちなみに「アフターマン」、「新恐竜」は再販されましたが、

このマンアフターマンは人体改造とかの内容のため再販は不可能のようです。

2~3万のプレミアが付いています。

マンアフターマンのプロトタイプアップしました。

趣味と蘊蓄が深いんだぁ!

面白い!

ところでこの本全版持ってるんですか?

機会が有ったら見せておくんなはれ

完全に著作権侵害。、

無断転載

最後まで『謎』でつが、、

もしかして彼らは

『ゲノムすら捨て去った【#ラマルク進化の権化】』

かも知れないでつね。。。。

(なぜならっ彼等は"忘れ果てた故地"地球に

到達した直後に在地の"類人類系動物各種"を

魔改造するためにゲノムを精査したはづ

でつが、当然認識するはずの

"彼等自身とのゲノムの共通性"につぃて

何等の感興すら示さなかったようでつから……)

尤もソレは、、

彼等が『余りにも過酷な星間世界への適応』

のっ過程で

【一切の"情緒的反応"を喪失した】

ことによるモノかも知れないのでつが。。。。