たまにはまじめに本の話でもしようかと。

今回はこうの史代です。

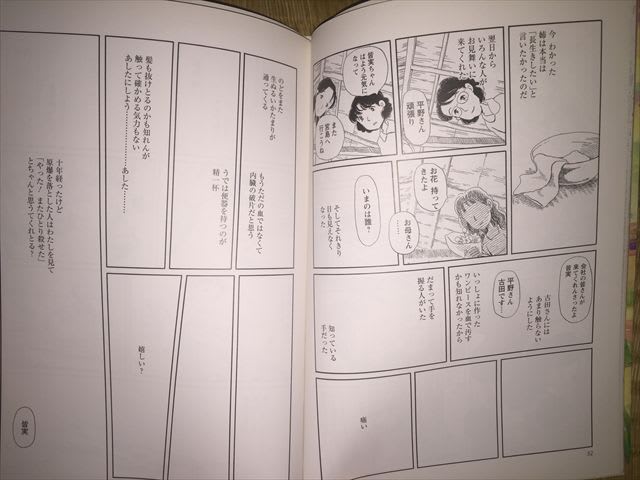

自分はほぼ4コマ漫画しか読まないので、初見は「ぴっぴら帳」からですが、

独特の柔らかい線と、登場人物ののんきな言動が気に入り、お気に入り作家の一人になったのでした。

基本的に日常を描く作風ですが、とにかくのんきな人物を書かせたら右に出るものはいません。

「長い道」はろくでなしの浮気ものの所に、親の酒の席での約束で道さんという女性が嫁に来る。

派手女好きのろくでなしは最初は地味な道さんを気に入らず、適当に扱っていたろくでなしは

やがて道さんとの生活にほだされてゆく。

「さんさん録」は妻に先立たれた参平さんが、息子夫婦と同居することになり、妻の残した覚え書きを

手に主夫業に悪戦苦闘する話。

そして映画化された2作品、

「夕凪の街 桜の国」は広島原爆投下後の生活を綴った第一部、

第一部主人公の弟の世代を経てその子供たちの生活を綴った第二部の二部構成です。

被爆した第一部主人公が原爆症で亡くなるまでの苦しむさま、

ぜんたいこの街の人は不自然だ

誰もあのことを言わない

いまだにわけがわからないのだ

わかっているのは「死ねばいい」と誰かにおもわれたこと

思われたのに生き延びているということ

そしていちばん怖いのは

あれ以来

本当にそう思われても仕方のない

人間に自分がなってしまったことに

自分で時々気づいてしまうことだ

亡くなる寸前の

嬉しい?

十年たったけど

原爆を落とした人はわたしを見て

「やった!またひとり殺せた」

とちゃんと思うてくれとる?

ひどいなあ

てっきりわたしは死なずにすんだ人かと思ったのに

ああ 風・・・・

夕凪が終わったんかねえ

第二部主人公の回想

母からいつか聞いていたのかも知れない

けれどこんな風景をわたしは知っていた

生まれる前

そう

あの時わたしはふたりを見ていた

そして確かにこのふたりを選んで

生まれてこようと決めたのだ

と日常のなかで台詞が読む者の胸に切り込んできます。

「この世界の片隅に」は同じく広島での戦時下での生活から終戦までの生活を綴った作品です。

こちらは呉が舞台で原爆は軽く触れるだけですが、

終戦の詔勅を聞いた不発弾で右手を失った主人公の

飛び去ってゆく

この国から正義が飛び去ってゆく

ああ・・・

暴力で従えとったいう事か

じゃけえ暴力に屈するいう事かね

それがこの国の正体かね

うちも知らんまま死にたかったなあ・・・

と、ただの戦争記録とは一線を画する心理描写が秀逸です。

自分は主人公を嫁に、と訪れた青年を窓から覗き見して

山に登り祖母からもらった友禅を頭から纏い、海を見下ろして

困ったねえ

・・・いやなら断わりゃええ言われても

いやかどうかもわからん人じゃったねえ・・・

のくだりが好きです。

映画の方ですが、

見る価値は全くありません。

作品に感情を持ってない人が機械的に撮ってみました。売れるでしょ?

という出来です。

あまりの出来に「この世界の片隅に」は有志がアニメ化の運動をされています。

やはりこの絵でないと台詞が生きてきません。

正確に演出できればアニメ化された螢の墓よりはるかによい作品だと思いますよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます