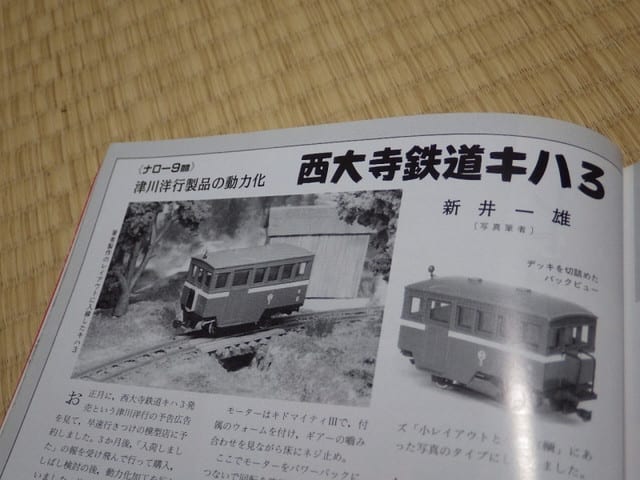

連休に西大寺バスターミナルのキハを訪問

おまけに出発前に寄った古本屋にてTMS641号の津川洋行の単端動力化の記事も読んでいた為、すっかりその気になり手持ち部品で動力化改造しました。

20年前の記事ですが非常に参考になります。

記事では燐青銅線とキドマイティを使用していましたが、手持ち品の都合で今回使用したのは

・KATOチビ客車の車輪

・同Bトレ用ボギー動力のモータ、ウォーム、集電板

(写真にはありませんがKATOのギヤ付きの軸)

新品で用意しようとするとちょっともったいない感じもあります。

ナローは車体も大きいので、モーターなどは入るなら他の物でも良さそうです。

まずは車輪をギヤ付きに改造。

…動力用の物を使えば最初から付いているので、この加工は不要。

このタイプの車輪はパイプ状の軸に差し込んであるだけなので簡単に抜き差し可能です。

ウォームも動力を分解して取り出し、モーターの軸に取り付けます。

・・・ところでなんでポケットライン用車輪なのかというと、径が大きいから。

津川製品のプロポーションについて色々言うのはやめますがw

車輪を大径に交換するとちょっとはマシになります。(左が製品そのまま)

モーターを床下に取り付けます。

後輪駆動とし、後輪の後ろにウォームを通す穴を開けます。

3ミリ程度の穴で大丈夫だと思うのですが、小さいドリルしかないので1.5ミリで穴あけ、丸ヤスリで穴を広げました。

・・・目見当でかなり雑ですが、いつもの私の工作ですw

こんな感じに。

車輪のギアとの接触はやや遊びがあるくらいにします。

いい具合になったらモーターの2つの穴に合うようにウォーム穴両脇に1.5ミリの穴を開けて1.4ミリネジで固定。

・・・たぶんここかなり重要ですが、このネジ穴も固定できればいいので上手く合うように穴を広げてしまっています。モーターが動くと困りますが、微調整出来るようになっていた方が良いカモ

ここで通電し、車輪がガラガラ回るか確認。

・・・製品の軸受けがかなりアヤシイので、何となく快調に回ればOKw

次に集電

津川のロゴのある床板真ん中あたりに10ミリ×15ミリ程度の穴を開け、0.5ミリプラ板2枚重ねで製作した部材を取付け。写真ではネジ止めですが、あまり意味ないのでタミヤセメントで固定しても大丈夫です。

この部材には4カ所切り込(幅1.5ミリ×深約1.7ミリ)があり、ここに集電板を通します。

通してそれぞれ車輪のフランジ部に当たるように調整。

・・・この調整も大事で、あまり強く当たりすぎないように気を付けます。

調整してモーターと結線すれば完成。

・・・前後逆に動くようになっていたので線をクロスさせていますw

2つ作ったのですが、どうもモーターの規格が違うようで1号機はやたら高速で走ります(笑

・・・ジャンク箱にあった同じサイズのモーターですが、どちらかがKATO動力から取り外されたモーターではないと思われます。

1つ2時間程度の工作

この製品は中古で安い時もありますが意外と高い時もあり、安く手に入るかビミョーなところですが、お手軽価格で単端を入手できます。

もっとお手軽なのは、ポケットラインの動力をそのまま組み込む事なんですが、ホイールベースが長すぎるし、お腹にモーターがあって鈍重な感じになってしまうんですよねぇ・・・