おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

世界に名だたる有名な絵画や彫刻。誰もが一度がみたことはあるであろう作品には、様々なエピソードや見識、サイドストーリーが存在する。ちょっとしたうんちくとか、トリビアとか、知っておいた上で改めて見ると、また違った一面が見えてくるかもしれない。

1. モナリザ

言わずと知れたレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作。これは作者自身の女装した自画像だと主張する人もいるが、研究では、フィレンツェの名家出身で裕福な絹商人の妻であるリザ・ゲラルディーニという女性の肖像だという結論が出ている。レオナルドの父親がリザの父親をよく知っていて、父親から肖像画の依頼ががあったと言われている。

2. 最後の晩餐

ダ・ヴィンチのもうひとつの傑作は、イタリア、ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院で見ることができる。もともとはキリストの足が描かれていたが、1652年、絵が描かれたこの大食堂に戸口を作るため、建築業者が絵の中央下の壁のを切り崩してしまい、結果的にキリストの足がカットされてしまったという。

3.星月夜

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホのこの作品には、南フランスのサン・レミ・ド・プロヴァンスの小さな町が描かれている。ゴッホがサン・ポール・ド・モゾルの精神病院に患者として入院している間に描かれた。現在、病院にはゴッホの名前のついた棟がある。

4. ミケランジェロのダビデ像

1504年にミケランジェロの手によってダビデ像が生まれたが、使用された大理石の板は、その43年前にアゴスティーノ・ディ・トゥッチオという彫刻家が、フィレンツェの大聖堂を飾るヘラクレス像を彫ろうとしていたものだった。だが、ディ・トゥッチオはこの彫刻を諦め、大理石は10年間使われずにいた。

その後、アントニオ・ロッセリーノという彫刻家がそれで制作を始めようとしたが、大理石の扱いの難しさにやはり断念し、ついに1501年にミケランジェロが彫刻に着手することになった。

5. アダムの創造

システィーナ礼拝堂の天井に描かれたミケランジェルの有名なフレスコ画で、神が最初の人間であるアダムに生命を吹き込む場面を描いている。ミケランジェロは礼拝堂の壁に特別に設計した張り出し棚のついた足場を組み、弟子たちと共に天井に頭を近づけて描けるようにした。

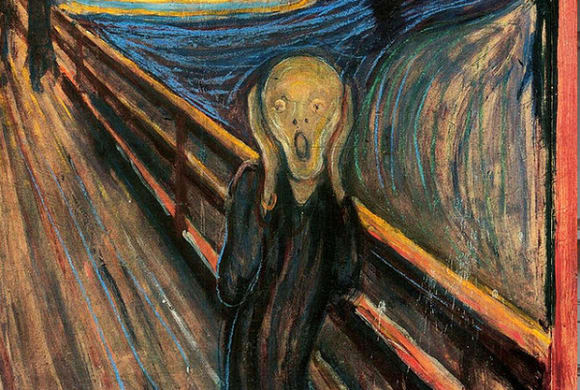

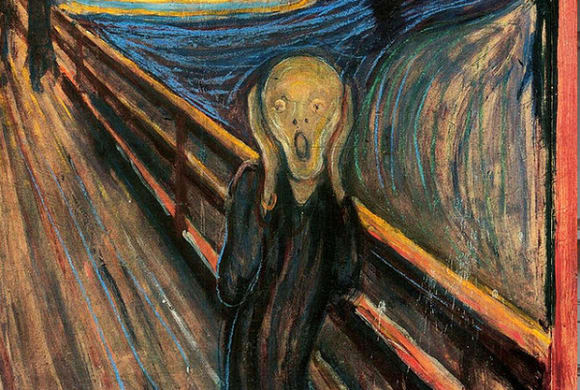

6. 叫び

表現主義の芸術家、エドヴァルド・ムンクの有名なこの絵には、全部で5点のバージョンがある。1893年から制作された最初の2点は、ボール紙にテンペラとクレヨンで描かれたもので、それぞれオスロの国立美術館とムンク美術館に所蔵されている。1895年制作のパステル画は個人が所蔵していたが、最近オークションで1億2000万ドルで売りに出された。1895年のもうひとつのバージョンは、モノクロのリトグラフ版で、最後のバージョンは人気にあやかって1910年に改めて制作されたもので、やはりムンク美術館に所蔵されている。これは2004年に盗難にあったが、2006年に発見されて話題になった。

7. アビニヨンの娘たち

バルセロナの5人の娼婦たちを描いたピカソの抽象画が1907年に公開されたとき、不道徳だと思われた。ピカソはこの作品の制作にあたって事前に100枚以上のスケッチを描き、実際にキャンバスに描く前に研究を重ねた。習作バージョンでは左隅に男性の姿があった。

8. 考える人

オーギュスト・ロダンのこの有名な彫刻は世界中にたくさんのレプリカがあるが、もともとはもっと小さいものだった。ロダンは1880年に、ダンテの「神曲」地獄編に着想を得た大作「地獄の門」一部として70センチバージョンのものを作った。

最初は「詩人」と名づけられていて、ダンテ自身を表していると考えられていた。1888年に「考える人」に改名され、1904年に今日のような大きなものになったという。

9. 真珠の耳飾りの少女

モナリザのように、ヨハネス・フェルメールのこの作品のモデルについてはさまざまな説があるが、フェルメールの娘マリアだというのがもっとも有力だ。

10. アメリカン・ゴシック

アメリカの画家グランド・ウッドの有名なこの作品は、シカゴ美術館で見ることができる。良くも悪くもアメリカの田舎の理想を表わすために、ウッドは本当は絵のモデルに母親のハッティーを使いたがったが、長時間立たせておくのは酷だと思い、妹ナンに母親のエプロンをつけさせてポーズをとってもらった。男性はかかりつけの62歳の歯医者、バイロン・マッキービィ。

11. ナイトホークス

シカゴ美術館にある、エドワード・ホッパーの作品。ニューヨークシティのグリニッチ・ヴィレッジにあるダイナーの様子を描いたものと言われているが、実際には深夜営業のコーヒーショップを描いたもの。場面を極力シンプルにして、レストランを強調した。無意識のうちに大都会の孤独を描いていたのかもしれないと本人は言っている。

12. 記憶の固執

個性派芸術家サルバドール・ダリは、自分の作品について詳しく説明しようとはしないが、その後の作品においても象徴的となった“軟らかい時計”について、太陽の熱でカマンベールチーズが溶けるのを観察していて着想を得たと言っている。だが、彼のことだから冗談かもしれない。

13. 秋のリズム(No.30)

抽象表現主義の芸術家ジャクソン・ポロックは、多くのドリップ・ペインティングで有名。床に水平に置いたキャンバスに絵の具を落としてそれを丁寧に重ねて描いていく。この作品は棒切れ、こて、ナイフなど従来の絵の道具ではないものを使って制作された。

14. ブロードウェイ・ブギウギ

オランダのアーティスト、ピエト・モンドリアンは1940年にニューヨークに移り住んだ。この有名な作品は、ニューヨークの通りの碁盤の目のレイアウトをベースにしている。

15. キャンベルのスープ缶

アンディ・ウォーホルの1962年のこの作品は、実際は32のシルクスクリーンキャンバスのセットとして発表された。当時、キャンベルが売り出していた32種類のスープを表した。ウォーホルから展示の指示がなかったため、ニューヨーク近代美術館はそれぞれのスープが発売された年代順に並べた。

via:mentalfloss

☆へ~、へ~、へ~!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

世界に名だたる有名な絵画や彫刻。誰もが一度がみたことはあるであろう作品には、様々なエピソードや見識、サイドストーリーが存在する。ちょっとしたうんちくとか、トリビアとか、知っておいた上で改めて見ると、また違った一面が見えてくるかもしれない。

1. モナリザ

言わずと知れたレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作。これは作者自身の女装した自画像だと主張する人もいるが、研究では、フィレンツェの名家出身で裕福な絹商人の妻であるリザ・ゲラルディーニという女性の肖像だという結論が出ている。レオナルドの父親がリザの父親をよく知っていて、父親から肖像画の依頼ががあったと言われている。

2. 最後の晩餐

ダ・ヴィンチのもうひとつの傑作は、イタリア、ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院で見ることができる。もともとはキリストの足が描かれていたが、1652年、絵が描かれたこの大食堂に戸口を作るため、建築業者が絵の中央下の壁のを切り崩してしまい、結果的にキリストの足がカットされてしまったという。

3.星月夜

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホのこの作品には、南フランスのサン・レミ・ド・プロヴァンスの小さな町が描かれている。ゴッホがサン・ポール・ド・モゾルの精神病院に患者として入院している間に描かれた。現在、病院にはゴッホの名前のついた棟がある。

4. ミケランジェロのダビデ像

1504年にミケランジェロの手によってダビデ像が生まれたが、使用された大理石の板は、その43年前にアゴスティーノ・ディ・トゥッチオという彫刻家が、フィレンツェの大聖堂を飾るヘラクレス像を彫ろうとしていたものだった。だが、ディ・トゥッチオはこの彫刻を諦め、大理石は10年間使われずにいた。

その後、アントニオ・ロッセリーノという彫刻家がそれで制作を始めようとしたが、大理石の扱いの難しさにやはり断念し、ついに1501年にミケランジェロが彫刻に着手することになった。

5. アダムの創造

システィーナ礼拝堂の天井に描かれたミケランジェルの有名なフレスコ画で、神が最初の人間であるアダムに生命を吹き込む場面を描いている。ミケランジェロは礼拝堂の壁に特別に設計した張り出し棚のついた足場を組み、弟子たちと共に天井に頭を近づけて描けるようにした。

6. 叫び

表現主義の芸術家、エドヴァルド・ムンクの有名なこの絵には、全部で5点のバージョンがある。1893年から制作された最初の2点は、ボール紙にテンペラとクレヨンで描かれたもので、それぞれオスロの国立美術館とムンク美術館に所蔵されている。1895年制作のパステル画は個人が所蔵していたが、最近オークションで1億2000万ドルで売りに出された。1895年のもうひとつのバージョンは、モノクロのリトグラフ版で、最後のバージョンは人気にあやかって1910年に改めて制作されたもので、やはりムンク美術館に所蔵されている。これは2004年に盗難にあったが、2006年に発見されて話題になった。

7. アビニヨンの娘たち

バルセロナの5人の娼婦たちを描いたピカソの抽象画が1907年に公開されたとき、不道徳だと思われた。ピカソはこの作品の制作にあたって事前に100枚以上のスケッチを描き、実際にキャンバスに描く前に研究を重ねた。習作バージョンでは左隅に男性の姿があった。

8. 考える人

オーギュスト・ロダンのこの有名な彫刻は世界中にたくさんのレプリカがあるが、もともとはもっと小さいものだった。ロダンは1880年に、ダンテの「神曲」地獄編に着想を得た大作「地獄の門」一部として70センチバージョンのものを作った。

最初は「詩人」と名づけられていて、ダンテ自身を表していると考えられていた。1888年に「考える人」に改名され、1904年に今日のような大きなものになったという。

9. 真珠の耳飾りの少女

モナリザのように、ヨハネス・フェルメールのこの作品のモデルについてはさまざまな説があるが、フェルメールの娘マリアだというのがもっとも有力だ。

10. アメリカン・ゴシック

アメリカの画家グランド・ウッドの有名なこの作品は、シカゴ美術館で見ることができる。良くも悪くもアメリカの田舎の理想を表わすために、ウッドは本当は絵のモデルに母親のハッティーを使いたがったが、長時間立たせておくのは酷だと思い、妹ナンに母親のエプロンをつけさせてポーズをとってもらった。男性はかかりつけの62歳の歯医者、バイロン・マッキービィ。

11. ナイトホークス

シカゴ美術館にある、エドワード・ホッパーの作品。ニューヨークシティのグリニッチ・ヴィレッジにあるダイナーの様子を描いたものと言われているが、実際には深夜営業のコーヒーショップを描いたもの。場面を極力シンプルにして、レストランを強調した。無意識のうちに大都会の孤独を描いていたのかもしれないと本人は言っている。

12. 記憶の固執

個性派芸術家サルバドール・ダリは、自分の作品について詳しく説明しようとはしないが、その後の作品においても象徴的となった“軟らかい時計”について、太陽の熱でカマンベールチーズが溶けるのを観察していて着想を得たと言っている。だが、彼のことだから冗談かもしれない。

13. 秋のリズム(No.30)

抽象表現主義の芸術家ジャクソン・ポロックは、多くのドリップ・ペインティングで有名。床に水平に置いたキャンバスに絵の具を落としてそれを丁寧に重ねて描いていく。この作品は棒切れ、こて、ナイフなど従来の絵の道具ではないものを使って制作された。

14. ブロードウェイ・ブギウギ

オランダのアーティスト、ピエト・モンドリアンは1940年にニューヨークに移り住んだ。この有名な作品は、ニューヨークの通りの碁盤の目のレイアウトをベースにしている。

15. キャンベルのスープ缶

アンディ・ウォーホルの1962年のこの作品は、実際は32のシルクスクリーンキャンバスのセットとして発表された。当時、キャンベルが売り出していた32種類のスープを表した。ウォーホルから展示の指示がなかったため、ニューヨーク近代美術館はそれぞれのスープが発売された年代順に並べた。

via:mentalfloss

☆へ~、へ~、へ~!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!