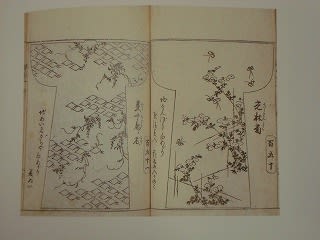

きものの華・友禅染⑨ 小袖雛形本(6)

光琳は、多くの借金に苦しむ中、なぜか雁金屋の家業であった衣装に携わることにどこか消極的だった様子が伺えます。それは実家が呉服商であっただけに、小袖の制作が完全分業で、染色に関して携われないことに光琳が目指す「作品作り」と相容れないものがあったためと思われます。そのため「描絵友禅」は手がけても、一般向けの小袖衣装は手がけなかったものと想像されています。しかし借金に追われ、ついに光琳も意を決して呉服商や出版業者に積極的に働きかけ、小袖意匠や小袖雛形を手がけたようです。また「東山衣装比べ」などで知名度抜群の光琳を友禅斎の次のスター、流行を作り出してゆこうと意図していた呉服商と出版業者の思惑がぴったりと合い、光琳の小袖雛形本が出版されたというのがいまでは通説です。そのため雛形本の光琳模様といわれる小袖意匠は、光琳の関わりは少なく、光琳自身の手によるものは少なく、染色関係者が主体になって作られます。そのため光琳なら作らないような全く新しい小袖模様が呉服商や出版関係者によって、次々とプロデュースされてゆきます。光琳の小袖雛形本は、元禄13年(1700年)に「当流七宝常盤ひいなかた」が刊行され、以後40年の間に約30冊の光琳文様の雛形本が刊行されますが、光琳死後により多く出版されているのも、生前は光琳に対する遠慮があったと思われます。。モチーフの細部を省略した大胆なデザインは、着る人にも作り出す染色関係者、呉服商にも江戸時代で最も人気があり、さらに多くの染織関係者や画家に光琳模様は受け継がれ、現在に至るまで呉服業界のみならず、日本の美術界、文化に大きな影響を与え続けています。