1-ゆかたの染め(1)長板中形染

江戸時代に、完全な外出着として人々が日常的に浴衣を着るようになると、その染めも高度なものになってゆきます。特筆すべきは、藍染の技法が生まれたことです。さらに江戸後期には、江戸小紋の文様を染める技術から、長板本藍染の技法が生まれました。この藍染は、絹に染めるのと同じ様な細かい文様を木綿に染める技法で、この藍染により浴衣は絹の着物に負けないほど優雅で美しいものになりました。長板本藍染めの手法は今では無形文化財に指定されていますが、現在のように細かい柄が多くなったのも江戸時代です。小紋は小柄ということで小紋、ゆかたは中柄ということで、別名「中形」という呼び方もします。ゆかたと呼ぶにはあまりにも精巧を極めた長板染めは、あっという間におしゃれな江戸っ子の心をつかみ、明治時代まではゆかたの染め方の本流を占めていました。

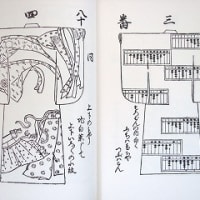

明治時代、ゆかたの染めは、長板中形染と呼ばれる藍単色染めが中心で、「東京ゆかた」と呼ばれ、隆盛を誇っていました。長板中形染は6mもある板場とよばれる台に生地を敷き、その上に和紙を重ね合わせて柿渋や膠で固めて柄を彫った伊勢型紙をあて、防染糊をヘラでおいていく。この糊置きは表裏を柄がズレないように置いていくために高度な技術が必要となります。また、表の柄を見易くするため表の糊には赤い染料を混ぜでわかりやすくします。また総柄であるため「型をおくり」ながら、その継ぎ目がピタリと合うようにしていかなければならない、高度な技術が求められ、現在では数人しか職人がいないため、今回協力頂いている三勝はじめ数社しか制作していません。

ゆかたといえば「長板中形染」でしたが、東京の流行に対抗しようと大正時代になると大阪で「注染中形」が開発され、それは東京の職人に衝撃をもたらせた画期的な染色技法でした。注染は、糊を置いて畳んだ生地に、熱した染料を文字通り“注いで染める”もので、それまでゆかたの染色技法の主流だった「長板中形染」をしのぐ合理的な染色技法で、長板が1日に15反なら、注染だと150反はいけるというもので、あっという間に大正期にはゆかた染めの主流となりました。

三勝(株)の専務・清水敬三郎氏は、「これは人の手で型付けされたものか」と精巧無比、繊細で上品な江戸好みの仕上がりが絶賛された「長板中形染」の人間国宝・清水幸太郎さんのご子息ですが、注染の普及により、お父さんから「これからは、長い経験と熟練が必要な長板中形染めの職人では、食ってゆけないから」といわれ、3人のご子息のうち2人を別の道に進ませ、末っ子の敬三郎氏だけを当時天野半七商店と言われていた、木綿、長板中形を専門にしていた現在の三勝㈱に入社させたそうです。