1-ゆかたの染め(2)注染

① 注染の歴史

遠く天保年間(1832~1841年)に渋紙で手拭の模様型を作り、木綿の上にこの型紙を置き、土粒を練って型紙の上から竹ぺらで塗り付けて防染した後、藍瓶の中に浸漬(ひたしづけ)して染め上げる方法が注染の原型と云われています。明治初期、藍玉相場が暴騰した為、人造染料の輸入が盛んとなり、手拭染めもこの染料を使用する様になり、型紙や折り返し、糊置の繰り返しが開発された結果、染料を注ぎかけて染める様に改善され、浸染(しみぞめ)から注染に大きく変化し、その後、図柄も―色染めから多色染めになり、柄も次第に複雑化されるに伴い、糊料(こりょう)も糯粉(もちこ)を主とし、型紙も伊勢型紙が使用されるようになり、改良に改良を重ね時代と共に進展し、現在の加工工程の原形となりました。

明治中期に入り、東京で長板中形の浴衣が大流行し、これに対抗するため大阪の手拭加工業者がなんとかして注染(手拭式)の染法で浴衣を染色したいと種々研究の結果、1903年(明治36年)大阪西区立売堀のはり入染エ場(責任者 松井元次郎氏)が天王寺で開催された第5回内国勧業博貰会に注染浴衣の新製品を出品して入賞し、好評を博しました。以降、大阪の注染技術者は東京、静岡、名古屋、広島、九州へと招聘され、その技術指導により全国的に注染ゆかたが生産されるようになり、これにより生産量は増加し、一方で、長板中形を行う業者は多くが転業・廃業しました。

注染は日本独自の染色技法で、表裏全く同じ色に染色でき、染料のにじみや混合によるぼかしを活かして、雅趣豊かな深みのある多彩な染色ができる優れた染色法ですが、近年は安価なプリントゆかたの増加などに押され、注染のゆかた生産は減少の一途をたどり、発祥の地・大阪でも現在では10社、関東に9社、浜松に4社しかありません。

② 注染の周辺―和晒、型紙、染め、生地

和晒し/和晒(わざらし)とは染色前の工程のことで、昔はアクを使った煮沸と天日干しによって仕上げられましたが、現在では化学的な漂白法でおこなわれています。堺の伝統産業である注染和晒は、天保年間に開発された技法だといわれています。明治期は手拭いの染色がおもに行われていましたが、大正期に入ってから染色技法が発展し、浴衣の注染本染も可能になりました。

この注染和晒の特徴は、表と裏を同時に染めることができる点と、長く使い込んでも非常に色褪せしにくい点です。注染和晒業が起こったのは堺市の毛穴(けな)と呼ばれる地域でした。その理由は、注染和晒に欠かせない干すための広大な土地、さらに石津川の上質な水に恵まれていたからです。また、木綿の産地として栄えた河内地域と大阪の問屋街に続く流通経路のちょうど真ん中あたりに位置していることも、注染和晒技術の発達を支えたといわれています。いずれにしても白工程がなければ染色業は成り立たず、注染と和晒は長い歴史の中で共に発展、成長してきました

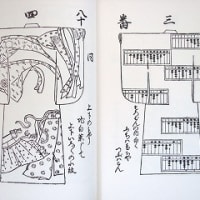

型紙/注染の型紙を彫る人は、今は都内に4人しかいないそうですが、いずれも伊勢の白子の「伊勢型紙」の流れを継ぐ者で、小紋と同じように注染の型紙も「伊勢型紙」を使います。型紙は薄い和紙を重ね合わせたものに彫り込み、柿渋加工で強度を強め、さらに紗張りして補強します。最近はシルクスクリーンの型紙も出来てきましたが、職人さんは「線に伸びがない。力がない」という表現します。機械が均一にきれいに型を作るため、平面的な印象がどうしてもするのだと思います。注染の型紙と小紋の型紙との一番の違いは大きさで、注染の型紙は約1mあります。

染め/藍染めは中世から続く日本の伝統産業で、江戸時代は藍染めをする店を「紺屋(こうや)」と呼び、現在でも「紺屋町」という地名がある程、一つの町内に藍染屋が集中し、紺屋の白袴(しろばかま)」ということわざがあるくらい紺屋は多く、また多忙だったようです。藍は主に発色が容易で、美しい、木綿に染められました。藍染めの第一の効果は、その糸や布地を丈夫にすることで、藍染め布地は染めていないものと比べると5割増し、つまり1.5倍の強度があるといいます。酷使に耐えて長持ちし、さらに体温調節効果が抜群。寒いときはフワッとして温かく、暑いときはサラッとした着心地になり涼しく感じます。そして着れば着るほど、肌に馴染んでいく藍染めの着物は、数枚の着物しか持てない庶民にとって生活には欠かせないものでした。さらに防虫効果もあり、藍染めを身につけていると蜂や蚊、田んぼにいるヒルなどが寄ってきません。また、もしそうした虫が衣服に止まっても、堅牢な生地にさえぎられて、刺されたり咬まれたりすることもないという木綿は、農業や林業など屋外で作業をする人たちにとっても藍染めの衣料は必需品でした。

明治、大正、昭和の初期まで浴衣と云えば、藍の1色染めが主流でしたが、注染が開発されてから多色の浴衣が増え、さらに腕に自慢の職人が夏場の仕事が少ないときに浴衣の染めに携わってきたため、摺り技法の更紗風の「風好染め」、「注射染め」「毛引き染め」「吹きつけ」など、今ではもう出来ませんが職人たちが腕をふるった様々な技法のゆかたもあったそうです。