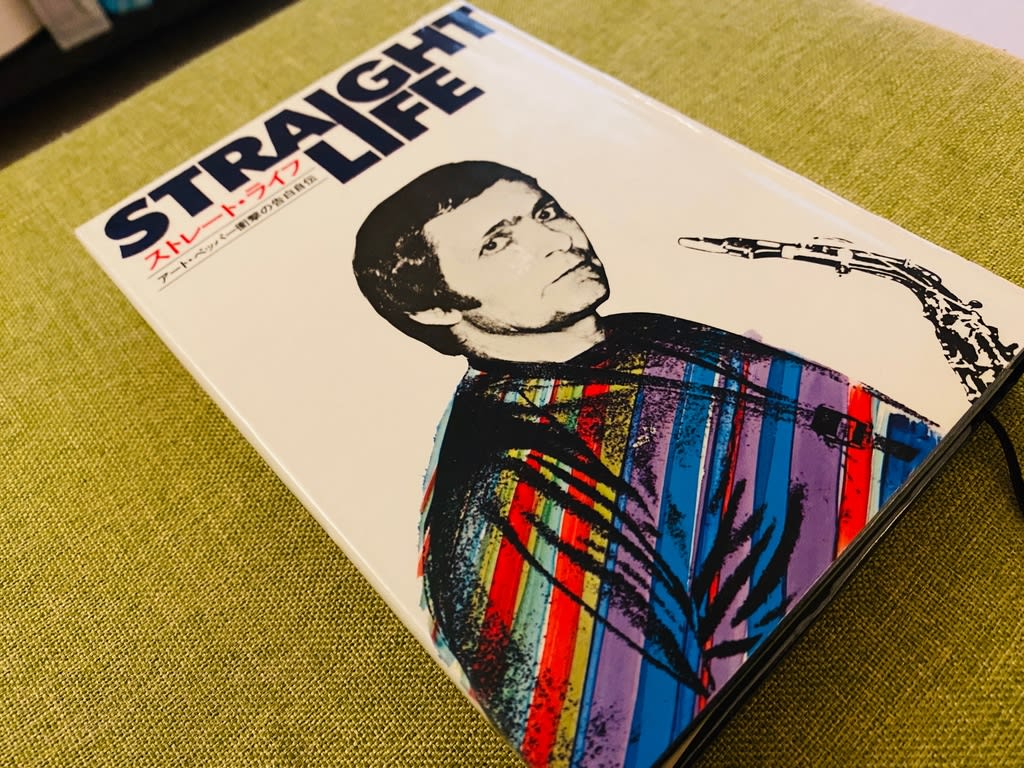

アート・ペッパーや知人達の証言を、ペッパーの三人目で最後の妻であるローリー夫人がテープに録って纏め上げたもの。

仕事で家を空けがちな厳格な父と、若くして結婚した為、奔放過ぎて育児放棄をしてまで夜遊びをする母、仕方なく預けられた父方の祖母がこれまた厳格だった為、孤独な少年期を過ごしたペッパー。両親から貰うべき愛情が希薄だった為に、様々なものに依存する人生を送る事になったと考えられる。

ゲッツ本と同様の音楽に纏わる話を大いに期待して読み始めたのだが、音楽の話題は殆ど無く、ドラッグとセックスと犯罪とムショ暮らしの話題ばかり。ゲッツの本が読むに耐えない…と仰る方々には更にハードな内容で、この天才サックス奏者が如何に人間のクズだったかが明らかになる内容だ。まだゲッツの方がまともな人間に思えるくらいに。1人目の妻からは、収監中に見捨てられ離婚に至っている。

但し、ペッパーがゲッツと共通するのは、ドラッグだけではなく、恐るべき知能や記憶力の高さである事を付け加えたい。ジャズを演奏する上でこの2点が重要なファクターであるという事を改めて思い知らされた。この本でペッパー自ら何度も言及しているが、知能指数が高いお陰で、刑務所でも会計関係の条件の良い仕事に回され、それで刑務所内で得もしている。

記憶力に関しては、何十年も前の話であっても、人の着ていた服、女性のミニスカートから覘くパンティーの色(笑)まで明確に覚えていたり、刑務所の建築物や内部構造まで事細かに言葉で再現するので、あたかもそこにいる様な臨場感が有る。空間認識能力も相当高いのだと思われる。警察に逮捕される瞬間の緊迫感溢れる表現力も凄い。

ペッパーにとっては、音楽は単に飯を食うタネの一つであり、稼いだ金はドラッグに消え、常に貧乏暮らし、ドラッグを得るために盗みなどを働き、常に金の工面に奔走する…という期間が余りにも長過ぎた。そんな男に楽器を練習する暇など無い。下手すれば楽器さえ無い。そんな状況であっても最高の演奏をするもんだから、彼のサックスを愛してやまないピアノのマーティ・ペイチや、コンテンポラリー・レーベル社長のレスター・ケーニッヒからは多くの仕事を回して貰えていた。自身の口からも「才能に恵まれた。」が繰り返される。

しかし、ペッパーにとっては共演するミュージシャン達よりも、ドラッグ/犯罪仲間の方が信頼できるらしく、本に登場する者の多くは名も無いジャンキーばかりだ。警察に密告を強要されても口を割らなかった事で、更にジャンキーからの尊敬を集めたりもしている。劣悪な環境下の監獄内でのサバイバル方やドラッグを含む物資の入手方など、一般の人には想像もつかない日常と余りにもかけ離れた情報もかなり多い。

2人目の妻に対しては愛情があまり無く、自分同様にドラッグ禍に引き込み、その結果、やがて彼女も犯罪に手を染める様になり、警察の目に留まる。彼女の警察への言い逃れが原因でペッパー自身が再び収監される事となり、彼女を恨む様になる。自分が収監されてる間、面会を怠った妻に対する心理的な復讐を心に誓い、それを遂行し、結果寂しく病死した…と悪びれずに告白するペッパーにはサイコパスな残忍さを感じ、身の毛がよだった。その妻の名を冠した「ダイアン」は初期の名バラードではあるが、ペッパーは別に彼女の為に書いた曲ではない…と言い切る。

その後出所して、クリスティーンという恋人を見つけ、彼女(あまり上手くないボーカリスト)とロックテイストのギグを始める。相変わらずドラッグを断ち切る事は出来ず、当時最新だったハードなドラッグLSDにまで彼女と共に手を出す様になる。その後、厳しいオーディションを経てバディ・リッチのバンドに入る事になるが、酷い内臓疾患で入院を余儀なくされる。この時、あのバディ・リッチがペッパーの面倒をみたらしい。メンバーに極端に厳しいリッチの全く違う一面を垣間見る事が出来た。ペッパーはかなり気に入られてた様だ。

そこから体調も良くならず、晩年の再復帰に至るまでの長い間、サンタモニカのシナノン療養所で過ごした。ジョー・パスを始め、多くのジャズミュージシャンが厄介になった所だ。そこでのプログラムがかなり変わっていて、一人に大勢が一斉に悪口を浴びせかけ、怒り出すまでそれを続けるのだと言う。それを「ゲーム」と呼んでいる。違和感。

入居者はグループに分けられ、それぞれの班にリーダーが居て、何事にもそのリーダーからの許可を得なければならない。施設内の誰かとお付き合いするのにも、関係を発展させるのにも、施設の部屋を借りて愛し合うのにもリーダーの許可が必要なのだと。

自由奔放である事を禁じ、他人とのコミュニケーションを密に取る事で、「社会」というものを理解させるという目的なのだろうか。兎に角、ペッパーにとってはかなり居心地が悪かった様だ。その後、離れて暮らすクリスティーンとも別れる事になる。でも、そこで、最後の伴侶となるローリーと出会う事になる。(麻薬と無関係でクリーンなローリーが何故シナノンに来ていたかの詳細は不明。) ローリーとの関係を少しずつ深める事で、信頼関係を構築させる事が出来、やがてシナノンからも出られる様になり、ジャズ界復帰への道筋が見える様になって来る。

すっかりクリーンな身体になり、シナノンから出てジャズ界に復帰した後の話題になって、漸く音楽の話が増えて来る。もしかしたら、今迄の演奏って、それ程記憶に無かったのかも知れない。かの「Meets The Rhythm Section」に関しても、ドラッグに溺れてたせいで、録音の朝まですっかり忘れていて、手入れを怠っていた楽器の具合も最悪で、思い出す様に吹いた「You'd Be So Nice To Come Home To」がたまたま名演と呼ばれただけだ…と宣う。曲を分析すると通常と異なるリハモナイズも施されており、凝ったアレンジも散見されたりと何処まで真実か疑わしくはあるけど。兎に角、与えられた仕事をその場その場で上手くこなす…という事だけだったのかも知れない。それに対して、復帰後は演奏出来る喜びがプラスされたから印象深く、多くを語る様になったのかも知れない。特に地球の裏側である、我が国日本でのペッパーへの評価の高さは相当嬉しかったみたいだ。

以前も触れたが、黒人からの逆差別など、ジャズを演る上での様々な障害を若い頃に乗り越え、また、彼をスターダムにのし上げて来た名演の数々を録音してきた筈なのに、その頃の演奏より、ローリーに支えられて活動している復帰後の演奏の方が語る事が多い…というのは、心の安寧や、演奏する悦びをしみじみ感じる様になったからではないだろうか。ローリーへの感謝の念はかなり大きく、人間のクズだったペッパーが漸くまともな人間として成長し、他人ともまともに接する事が出来、ミュージシャンとしての信頼も少しずつ勝ち得る事が出来た様だ。

最後に、若い頃ギグをしていたら、ソニー・スティットが遊びに来て、アルト・バトルを演ったらスティットに認められた…という話で何故か締め括られている。やはり、レジェンドに認められた喜びは大きかったに違いない。結果的にはペッパーにとっても、音楽、ジャズは人生に於いて何よりも大切なものだったに違いない。そう思いたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます