彫刻の森駅を出て徒歩2分で

彫刻の森美術館に到着しました。

1969年に開館した国内で初めての野外美術館です。

広大な敷地に近・現代の名作約120点が常設展示されています。

お散歩気分でゆっくり歩いてみる事にしました。

緑陰広場。

猪熊弦一郎(日本、1902-1993)「音の世界」1979年

アントニー・ゴームリー(イギリス1950-)「密着 Ⅲ」1993年

うん。めっちゃ!密着してる 笑

ニキ・ド・サン・ファール(フランス 1930-2002)「ミス・ブラック・パワー」1968年

「音の世界」との世界観とよく合っていますね(´ー`*)

緑陰広場を抜けると

足湯がありました。

せっかくなので少し休憩。

先に利用を終えた人が「足が軽くなった~」と言うのを聞いて

「そんなに変わるわけないや~ん」と思っていたのですが

「ホンマや~(〃▽〃)」ってなりました。

びっくりするくらい軽くなりました 笑。

足湯コーナーの目の前には「幸せをよぶシンフォニー彫刻」が建っています。

軽くなった足で早速登ってみる事に。

ぬおー・・・!

ガブリエル・ロワール(フランス1904-1996)「幸せをよぶシンフォニー彫刻」1975

めっちゃきれい。

ステンドグラスに覆われた壁は迫力満点!

18メートルある塔の天辺からの景色。

ミニ高所恐怖症なので怖かったですが、見晴らしは最高でした。

下りは上りより怖かったです((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

因みにH氏は、中に入っただけで屋上へ行くのはパス

水分補給にちょっと休憩。

一番奥のソファに座って何気なく撮った画像ですが

どこから観ても素敵な景色。

その後、ピカソ館へ移動。

このとき、展示室はリニューアル中で3つある展示室のひとつしか見る事が出来ませんでした。

残念☆彡

ネットの森や星の迷路もありましたが、今回はラーも居ないしスルー。

道なりに進んでいたら「パパとママー!」と子供の声が聞こえました。

声の方向に目をやるとちびっこが展示物を見てめちゃくちゃ興奮していました。

子どもの声で「パパ」とか「ママ」とか聞くと過剰に反応してしまうのは何故??

しかし、可愛いなあ(〃▽〃)

ラーもこんな時期があったわね。

山本信(日本1941-) 「ハイッ!」1992年

ほうほう(´ー`*)これがパパとママみたいだったのね 笑

このあと池の展示を見るために階段を下っていきました。

川が流れ涼し気な風景が続きます。

小さな滝もありました。

ユリ・・・?ショウブ・・・?アヤメ・・・?

違いが分かりません(;'∀')

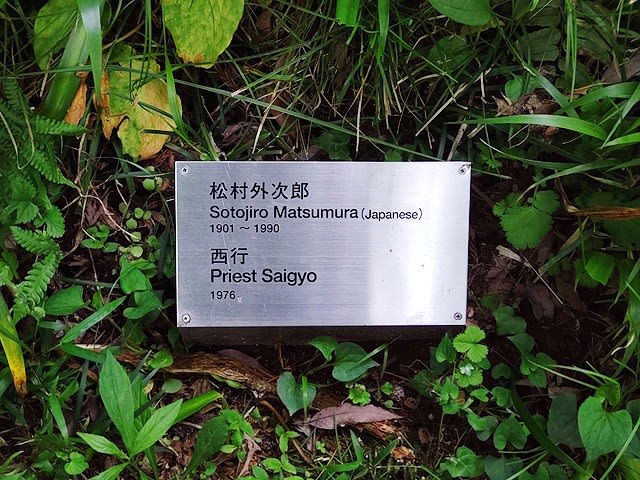

シダの中からひょっこりと顔を出していました。

突如現れた子泣き爺感MAXの像にビビる。

松村外次郎(1901-1990)「西行」1976

松村さん、子泣き爺なんて言ってごめんなさい。

小さな池に出てきました。

マルタ・パン「浮かぶ彫刻 3」1969年

吊り橋。

思いのほか本格的な橋でびっくり。

橋を渡って階段をのぼると

カラフルな作品が沢山ありました。

みんなここに立って写真を撮っていました。

映えスポットなのね(*^_^*)

ゆるやかな坂をのぼっていくと

こんな感じで座れるベンチが沢山ありました。

私も座ってみました。(足ふっっとっっ!!)ドン( ゚д゚)マイ

見た目とは違いクッション性があって座りやすかったです♬

地味~・・・に日差しが強かったので傘をさしました。

日傘じゃなくて、ふつーの傘。それしかなかったのです。

まあないよりは・・・ってことで。

いつまでも座っていれそうでしたが、バスの時間も迫ってきていたので重~い腰を上げました。

ここは「ポケっと。」というコーナーだったようです 笑

まさにポケーっとしてました( ´艸`)

透明なBOX。

何だろう??と気になってみてみると、ドアがあり階段を使い入ることができそうです。

隣に黒いBOXがあり入口と書いてありました。

入ってみると、狭い迷路のようになっていて

中には小部屋のような空間がありました。

先客が居たのでスルーしたのですが、そこから空を見上げる事の出来る小窓があるそうです。

透明なボックスは出口となっていました。

楽しい~♬

小さな子が何度も行ったり来たりしていました。

井上武吉(日本1930-1997)「my sky hole 79天をのぞく穴」

この作品は鑑賞者の体験そのものが作品となっているのだとか。

そしてこの彫刻家さんは、彫刻の森美術館の設計をした方なのだそうです。

フランソワ= ザビエ(フランス1927-2008)、クロード・ラランヌ(フランス1925-2019)「嘆きの天使」1986

ご夫婦での共同制作だそうです。

大人だけでなく子供も一緒に自然とアートを満喫できる場所でした。

次回はぜひラーと一緒に訪れてみたいです(*^_^*)

普段芸術に触れる機会がほぼないのですが久々に色々な作品を観る事ができて

とても充実した時間でした。

旅もいよいよ終盤です。

つづく